[김태형의 ‘영주지역 불교문화유산 답사기’]8. 소백산 자락의 사찰들

비운의 사찰 ‘숙수사(宿水寺)’③.끝…순흥에 남아 있는 숙수사 흔적들

숙수사라는 절은 사라지고 없지만 그 흔적만은 곳곳에 남아 있다. 특히 숙수사를 본사로 한 주변의 크고 작은 암자 내지는 부속 시설들이 있었음은 현재 남아 있는 유물과 유적들로 이를 파악할 수 있다.

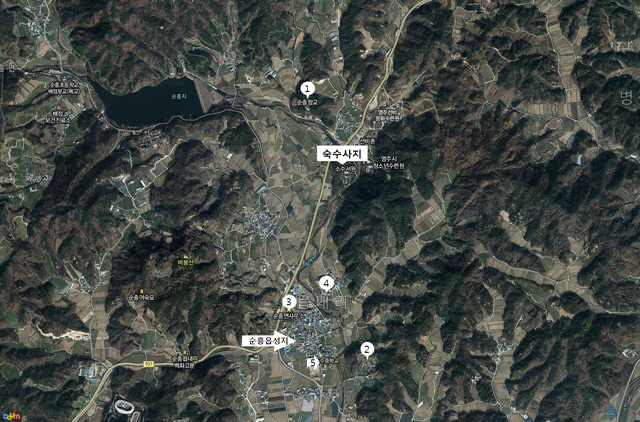

먼저 지도를 통해 숙수사 주변의 불교 유적을 살펴본다.

다음 맵 지도 갈무리.

지도에서 보는 바와 같이, 숙수사지는 과거 순흥도호부 등의 관청구역에서 북으로 1㎞ 가량에 위치하고 있으며, 죽계천으로 연결이 되어 있다. 과거 순흥도호부 자리에는 현재 순흥면사무소가 자리 잡고 있으며, 당시 건물에 사용되었던 석조 유물이 남아 있다.

①순흥향교에 남아 있는 사찰의 흔적

숙수사지에서 서북쪽으로 700m 거리에 순흥향교가 있다. 이곳에는 지금도 과거 이곳이 사찰이었음을 확인시켜 주는 석조 유물들이 남아 있다.

순흥향교에서 남동쪽으로 내려다 보면 숙수사지를 감싼 영구봉이 한 눈에 들어온다. 이러한 입지 조건이라면 아마도 숙수사의 부속 암자가 있었을 것으로 여겨진다.

현재 순흥향교에 남아 있는 사찰 관련 석조 유물로는 사진에서와 같이 주춧돌과 석등재, 석불대좌 등이 있다.

순흥향교 대성전의 초석과 계단석으로 사용되고 있는 석불 연화대좌

주축돌로 사용되고 있는 석탑 옥계석.

절의 이름이나 창건 연대 등은 알 수 없지만 석불 대좌의 형태로 보아 통일신라 때 사찰임에는 분명하다. 절터 전체에 걸쳐 향교가 조성되어 사찰의 규모 등을 파악하기는 어렵지만 주변 지형 등을 감안하다면 지금의 대성전(大成殿) 자리가 금당이었을 것으로 보인다.

순흥향교 내 대성전.

순흥 향교가 처음 세워진 시기는 알 수 없으나 조선시대 단종 복위운동의 본거지로 지목되어 마을과 함께 향교가 없어졌다가, 숙종 9년(1683) 다시 세워진 후 수 차례 위치를 옮긴 뒤 정조 14년(1790) 현재 위치로 옮겼다고 한다.

이러한 기록을 토대로 본다면 14세기 말 숙수사가 왜구의 침탈로 폐사된 이후 사내 말사 내지는 암자였던 이곳이 숙수사의 명맥을 유지했던 곳이 아닌가 하는 생각이 든다. 이러한 사례는 다른 지역에서도 확인할 수 있는 예라서 더욱 그러하다.

순흥향교에 있었던 사찰의 이름에 대해 전혀 알 수는 없지만 안축(安軸, 1287~1348)이 지은 「竹溪別曲」 2장에 ‘숙수루(宿水樓), 복전대(福田臺), 승림정자(僧林亭子)라는 시구(詩句)로 보아 이곳이 승림사 혹은 복전대일 것으로 보인다.

②석교리 석조여래입상

경북 영주시 순흥면 석교리 160-2번지에 위치한 보물 제146호 석교리 석조여래입상이 위치한 곳에 대해 지역 향토사학계에서는 승림사(僧林寺)가 있었다고 한다. 이곳 또한 발굴조사가 이루어지지 않아 사찰의 규모나 창건 시기, 사찰 이름 등에 대해서는 전혀 알 수가 없다.

과수원으로 변한 절터에는 석불만이 보호각 안에 봉안되어 있다. 석불의 크기는 높이 248㎝로 불상의 얼굴 부분 등에는 붉은 채색의 흔적이 남아 있으며, 조성연대는 통일신라 후기로 보고 있다.

보물 제146호 석교리 석조여래입상.

이와 함께 이곳 절터에서는 현재 높이 48㎝ 크기의 석조여래좌상이 있었지만 지금은 소수박물관에 소장되어 있다.

여전히 이곳에서는 기와편들이 확인된다. 아마도 저 기와편들은 그때의 누군가의 애절한 염원이 담긴 마음을 알고 있지는 않을까.

③순흥면사무소 내 유물

과거 고려와 조선시대 순흥의 행정 중심지였던 현재 순흥면사무소 주변에는 순흥읍성의 일부가 남아 있어 당시 생활상의 일부나마 알 수 있게 한다.

면사무소 내에는 현재 경북도유형 제 125호 영주 읍내리 석불입상 1구와 석조연화대석 1매, 석탑재가 남아 있다.

경북도유형 제 125호 영주 읍내리 석불입상.

순흥면사무소 내에 있는 석조 연화대좌

순흥면사무소 내 봉도각 주변에 흩어져 있는 석탑재

석불입상은 높이 약 140㎝ 크기로 법의의 주름이 매우 인상적이다. 불상의 등에는 작은 광배구멍이 남아 있는데 그 크기로 보아 석조가 아닌 금속제 혹은 나무로 만든 광배가 있었던 것으로 보인다. 양 손 가운데 오른손의 일부가 남아 있지만 왼손은 없어진 상태다.

불상의 연화대좌는 근래에 다시 만든 것으로, 본래 이 불상은 숙수사지에 있었던 것을 옮겨온 것이라고 한다.

면사무소 내에는 순흥도호부 건물에 쓰였던 초석들이 다수 남아 있는데 이 중 눈길을 끄는 석재가 하나 있다. 사진에서와 같이 본래의 석재에서 2등분 되어 그 절반만 남아 있는 방형의 석조 유물이다. 이 유물의 상태를 살펴보면 방형의 석재 가운데에 사각의 구멍이 보이는데 이러한 형태는 목탑 심초석에서 나타나는 찰주공 혹은 사리공에서 확인된다.

순흥면사무소 내 순흥도호부 건물 유물들과 함께 있는 심초석. 가로 74㎝, 높이 25㎝, 폭 31㎝.

만약 이 석재 또한 숙수사지에서 반출된 것이라면 필자가 지난 연재에서 언급한 숙수사지에 있었던 것으로 보이는 동서 목탑 중 동탑의 심초석에 해당하는 것으로 추정할 수 있다.

④사현정 절터

순흥면사무소에서 동쪽으로 계천을 건너면 사현정(四賢井) 마을이 있다. 여기에는 경상북도 기념물 제69호로 지정된 옛 우물과 비석이 하나 있는데 이 동리에 세거한 순흥안씨밀직공(密直公) 안석(安碩)이 벼슬에 나아가지 않고 향리에 묻혀 세 아들 문정공 축(文貞公 軸), 문경공 보(文敬公 輔), 제공 집(祭酒公 輯)을 키우면서 사용하였던 우물이라 한다.

조선 인종 원년(1545) 풍기군수 주세붕(周世鵬)이 이 우물에 대한 내력을 알고 이곳에 사현정이라는 비를 세우고 네 분의 덕을 기리게 하였고, 그 후 1636년에 안응창(安應昌)이 현존하는 비각 내의 비명을 쓰고, 1821년에 안성연(安性淵)이 현 비각을 세웠다고 한다.

영주시 향토사 관련 자료에서는 이 우물이 있던 마을에 절이 있었다고 밝히고 있지만 그 흔적을 찾기 어렵다. 다만 사현정 비각의 주춧돌로 보아 통일신라시대의 절 혹은 그에 준하는 시설이 있었던 것으로 보인다.

순흥면 내죽리 사현정마을에 있는 사현정 비와 원형 초석

⑤순흥초등학교 내 석조 유물

1906년 개교한 순흥초등학교에는 현재 1매의 봉로대(배례석)이 남아 있다. 이 유물의 반입 경위에 대해서는 알려진 바가 없어 본래 있던 곳이 어디였는지는 알 수 없다.

이 봉로대의 크기는 가로 89㎝, 높이 28, 폭 52㎝로 전면과 좌우 측면에 안상(眼象)이 있고, 윗면에는 8엽의 연화문이 조각돼 있다.

순흥초등학교 내에 있는 봉로대(奉爐臺)