천강에 비친 달 〈36〉

신숙주

세종이 교서관(校書館) 정자 김수온을 집현전 학사로 제수한 특명은 절묘했다. 김수온의 성격은 문약하지 않고 무인처럼 호방하고 활달했다. 그러면서도 끊임없이 책을 가까이하는 독서광이었다. 책을 빌려 가면 암기를 해버릴 정도였다. 신숙주가 책을 빌려주었는데 암기를 하느라 낱장이 뜯긴 것을 보고는 기겁한 적도 있었다. 김수온은 집현전 학사가 된 지 몇 개월 만에 대여섯 명의 학사들과 친하게 사귀었다. 특히 3년 전 진사시에 장원, 다음해에 문과에 급제하여 집현전에 입실한 신숙주와는 날마다 속 깊은 얘기를 나누었다. 두 사람은 정서가 비슷했다. 책과 차를 좋아했다. 무엇보다 신숙주는 다른 학사들과 달리 승려들에게 호의적이었다. 영암출신 도갑사 주지 수미(壽眉)는 나주 옹기마을에 살았던 신숙주의 증조부 집을 들르곤 했는데 수미는 신미와 동갑지기이자 도반이었다. 김수온에게 〈원각선종석보〉를 선물 받은 신숙주는 신미를 더욱 존경하지 않을 수 없었다.

“신미대사님이 전하를 도와 우리 글자를 만들고 계셨군요.”

“사실은 실험이 다 끝난 셈이고 발표를 선언할 날만 기다리시고 있다네.”

신숙주는 어학실력이 뛰어난 수재였다. 십대 때 독학으로 왜국 말을 독파했고 〈원각선종석보〉를 여러 번 정독한 듯 벌써 우리 글자인 정음의 장점을 파악하고 있었다.

“부수찬 형님, 저잣거리에 개똥이라는 이름이 얼마나 많습니까? 이를 한자로 표기하면 고작 개동(介同)이라고 밖에 쓸 수 없습니다. 그러나 신미대사님이 만드신 우리 글자는 정확하게 소리 나는 대로 ‘개똥’이라고 쓸 수 있습니다. 중국말도 마찬가지일 것입니다. 중국말까지도 우리 글자로 더욱 정확하게 쓸 수 있을 것 같습니다.”

“형님이 우리 글자를 만든 것은 아니네. 전하께서 창제하신 것을 형님이 실험을 해 본 것일 뿐이네.”

김수온은 신미를 보호하기 위해 정음이 만들어진 과정을 숨겼다. 신미를 보호하는 길이었기 때문이었다. 실제로 우리 글자인 정음 창제(創制)에 있어서 창(創)은 세종, 제(制)는 신미의 몫이었던 것이다.

“전하께서 창제한 우리 글자를 올해는 넘기지 않고 집현전 신하들에게 알리셔야 할 텐데 걱정이 앞서네.”

올해라 함은 세종 25년(1443)을 말했다. 〈원각선종석보〉 언해본이 5년 전에 발간되었으니 우리 글자인 정음이 실제로는 세종 20년(1438)에 이미 창제되었다는 뜻이었다.

“시기를 보고 계시다는 말이군요.”

“반대가 뻔해.”

“외우고 쓰기 쉬운 글자인데 반대하다니 말이 안 됩니다.”

“명나라 눈치를 보는 학사들 때문이지. 우리도 고유한 글자를 만들었다고 하면 외교적으로 명나라에 반기를 드는 모양새거든. 또 한 가지는 한자를 배우지 않고 우리 글자만 익히게 되면 한자로 전해지는 성리학이 쇠퇴한다고 주장하는 거지.”

“형님, 그럴 리가 있습니까? 한자를 배워 출세하는 기득권 세력의 주장이지요. 우리 글자로 과거를 보게 되면 자신들의 기득권이 사라지는 셈이니까요. 중국말을 소리 나는 대로 우리 글자로 이해함으로서 한자의 근원을 알게 되지 않겠습니까? 무엇보다 우리가 아는 한자가 중국인의 현지 발음과 같아져 우리 사신들이 외교를 하는데 도움이 클 것입니다.”

김수온보다 8살이나 어린 젊은 신숙주의 거침없는 지적은 옳았다. 한자를 많이 배우고 익힌 유생들이 과거를 보는 데는 유용할지 모르지만 그 한자 발음은 중국 현지 말과 크게 달라 죽은 글자나 다름없는 것이었다.

“허나 집현전 학사들은 우리 글자 창제를 반대할 것이 분명하네. 오죽하면 한자를 진짜 글이라 하여 진서라 하겠는가. 중국의 진서를 놓아두고 왜 우리 글자를 창제하여 아름다운 풍속을 해치느냐고 반대할 것이네. 우리 글자도 몽고나 천축의 글자처럼 언문 중 하나라는 것이지.”

“이제야 형님이 저를 자꾸 만나자고 한 까닭을 알겠습니다. 집현전 학사들 사이에 우리 글자 창제가 필요하다는 여론을 이끌어내 달라는 것이군요.”

“자네의 명민함은 송곳 같아. 바로 그 점이네. 여론이 어느 정도 형성되면 전하께서 우리 글자 창제를 바로 세상에 알리실 걸세.”

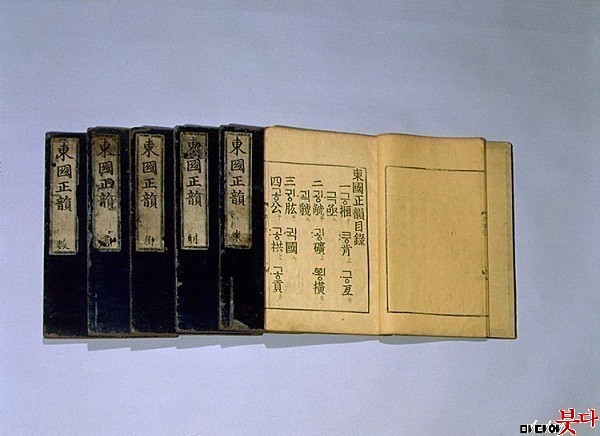

동국정운 사진=문화재청 제공

신숙주는 자신과 친분이 두터운 지인들을 먼저 거론했다.

“강희안과 성삼문을 만나보겠습니다. 강희안은 부처를 신봉하는 사람이고 성삼문은 전하께서 총애하는 학사이니 전하의 일에 반기를 들지 않을 것입니다. 형님께서는 과거급제동기인 이선로를 만나 설득해 보면 어떻겠습니까?”

“이선로는 동갑내기이도 하지. 그렇게 해보겠네.”

“교리 최항 형님이나 부수찬 박팽년 형님도 이해시켜 보시구요.”

“박팽년 부수찬은 내가 접근하기 힘들 걸세. 석교를 아주 싫어하는 데다 내가 부수찬으로 특명을 받자 억울해서 그랬는지 집현전을 떠나려고 전하께 사의를 표하기도 했거든.”

“그렇다면 최항 형님에게 부탁하여 박팽년이나 이개의 생각을 바뀌게 하든지요. 나머지는 알다시피 모두 최만리 행수를 추종하는 학사들이니 꿈적도 하지 않을 겁니다.”

집현전 터줏대감 최만리와 뜻을 같이해온 학사들은 유학을 정학(正學)이라고 신봉했던 신석조, 김문, 정창손, 하위지, 송처검, 조근 등이었다. 그들은 아무리 설득해도 최만리와 의기투합하여 요지부동일 것이 틀림없었다.

“방금 거론된 인사들만이라도 전하의 뜻을 따라준다면 전하께서는 더 이상 좌고우면 하시지 않고 창제 사실을 공개하실 걸세.”

“집현전 전임학사들만 놓고 보면 우리 글자 창제에 대한 찬반이 반반으로 갈릴 것 같습니다.”

신숙주는 차를 여러 잔 마셨다. 그가 차를 좋아하게 된 데는 증조부의 영향이 컸다. 신숙주가 어린 시절을 보낸 곳은 증조부가 살았던 나주였다. 증조부는 차를 잘 만드는 도갑사 수미와 교유가 깊었는데, 나주 옹기마을에서 태어난 신숙주는 도갑사 수미가 증조부에게 보내준 차를 마시며 자랐으므로 일찍이 차 맛과 차향을 알았던 것이다.

신숙주는 수미가 신미를 만나고자 한양을 찾아와 자신의 집에 차를 놓고 갔을 때 다음날 다시(茶詩)를 지었던 일도 있었다.

도갑사 작설차와

옹기마을 울타리에

마땅히 내게 고향 생각의 뜻을 알게 하니

남쪽 마을 옛 일들이 떠올라 기뻐하노라.

道甲山寺雀舌茶

瓮村籬落雪梅花

也應知我思鄕意

說及南州故事多

신숙주가 국사를 처리하면서 극단적인 이분법에 빠지지 않았던 것은 어린 시절에 증조부 어깨너머로 자주 봤던 수미에게 받은 영향 때문이었다. 수미는 자기 앞에 주어진 인연을 따르라는 달마의 수연행(隨緣行)을 강조했던 것이다. 수연행이야말로 진리에 드는 수행법이라고 말하곤 했던 것이다. 그런 태도 때문에 학사들 사이에서 선명하지 못하다는 비난을 받은 적도 있었지만 그는 아무리 옳은 일이라도 극단적인 처신을 피했다. 부처가 말하는 중도(中道)의 입장을 취했다. 중도란 유가의 중용(中庸)과 달랐다. 중용은 치우침이 없는 중간을 뜻했지만 중도는 양극단을 초월하면서도 그것을 포용하는 입장이었다.

그해 겨울. 세종 25년(1443) 12월 30일이었다.

세종은 또 한해를 넘기고 싶지 않았다. 김수온과 신숙주 등을 통한 집현전의 분위기도 어느 정도 균형감 있게 찬반의견이 정리된 상태였다. 함박눈이 흩날리는 그믐날이었다. 궁궐이 함박눈으로 덮였다. 세상이 하나가 된 듯 은세계로 변했다. 마침내 세종은 집현전 학사들을 모아놓고 훈민정음 창제를 공개했다. 그러자 최만리를 따르는 학사들은 얼굴이 백짓장처럼 변했고, 최항, 박팽년, 김수온 등은 심호흡을 하며 안도했다. 집현전 학사들이 모인 자리에서 세종이 공개한 요지는 다음과 같았다.

‘과인이 친히 옛 전자(篆字)를 모방하여 28자를 창제했다. 글자는 초성, 중성, 종성이 합해져 이루어졌다. 과인이 창제한 글자는 무릇 모든 문자와 이어(俚語 사투리)를 모두 쓸 수 있다. 글자는 비록 간단하고 단순하지만 전환하는 것이 무궁무진하다. 과인은 이를 일러 훈민정음이라 한다.’

신미는 김수온에게 집현전의 소식을 듣고 감격해서 눈물을 흘렸다. 내불당으로 혼자 들어가서는 냉기가 뼛속 깊이 파고드는 찬 마룻바닥에 엎드린 채 소리 없이 곡(哭)을 했다. 세종의 초인적인 인내와 단호한 결단, 그리고 천신만고 끝에 창제된 훈민정음이 문득문득 고마워서 눈물이 났고 자신을 불문(佛門)으로 이끌어준 스승 함허가 사무치게 그리워서 오열했다. 세종이 흠모했던 함허는 애석하게도 훈민정음 창제라는 기쁜 소식을 듣지 못한 채 지난봄에 희양산 봉암사에서 세상나이 58세로 홀연히 입적했던 것이다.

*정찬주 작가의 장편소설 '천강에 비친 달'은 한글창제의 주역 신미대사가 한양에 올라왔을 때 자주 주석했던 고찰, 정릉 흥천사가 협찬합니다.

*이 원고의 저작권은 정찬주 작가에게, 게재권은 미디어붓다에 있습니다. 원고를 무단 게재하거나 퍼나르기를 하는 것은 저작권법에 위반되오니, 독자 여러분께서는 혜량하여 주시기 바랍니다.