천강에 비친 달 <18>

대장경3

세종 5년 12월 25일.

일본 국왕의 사신 일행이 또 왔다. 이번에는 135명으로 구성된 사신 일행이었다. 사신 우두머리는 조선에 온 적이 있는 승려 규주, 범령 등이었다. 세종이 즉위한 이후 규모가 가장 컸다. 조선 임금에게 바치는 방물도 다양했다. 침향, 백단, 단목(丹木), 후추, 감초, 곽향(藿香), 구리 등 온갖 진귀한 토산물들이었다. 그들이 방물을 바리바리 가져온 이유는 딱 한 가지였다. 세종의 환심을 산 뒤 해인사 장경각에 보관된 한자로 된 대장경판 전체를 가져가기 위해서였다.

사신 일행이 많을 때는 사신의 수뇌부만 인정전 안으로 들어가 세종을 알현했다. 도선주(都船主) 구준(久俊)과 사신 수뇌부를 수행한 무리는 조정 뜰에서 절을 한 뒤 대궐 밖에서 대기했다. 세종은 시도 때도 없이 한겨울에 찾아오는 일본 사신들이 몹시 귀찮기도 하였지만 내색은 하지 않았다. 뼛속까지 파고드는 추위를 좋아할 사람은 아무도 없었다. 정사를 보는 인정전 안도 문틈으로 비집고 드는 삭풍 때문에 춥기 그지없었던 것이다. 그러나 세종은 일본 사신에게 덕담을 먼저 했다.

“지난해에 너희 고국으로 바닷길을 탈 없이 갔고, 이제 또 조선에 무사히 왔으니 내 몹시 기쁘구나. 너희 국왕이 나의 요청을 기다리지 않고 너희 나라 여러 섬에 납치된 조선 사람들을 돌려보내 주니 기쁘기 그지없구나.”

“저희 임금님의 국서 속에 실려 있지 않는 자들은 회례사 박희중이 부탁하여 특별히 보낸 조선 사람들입니다.”

일본 국왕의 국서에 납치되었다가 돌려보내는 자들의 명단이 있지만 그밖에도 회례사가 구주나 대마도 등 일본 지방을 지날 때 고을의 수령에게 부탁하여 데리고 온 조선 사람들도 있다는 일본 사신의 말이었다. 일본 사신들은 세종이 무엇을 말할 때 가장 기뻐하는지를 알고 있었는데, 세종은 역대 어느 왕보다도 납치되었거나 표류하였다가 돌아오는 조선 사람들의 소식을 들을 때 크게 흡족해했던 것이다. 기분이 좋아진 세종은 일본 사신이 묻지 않았는데도 먼저 대장경 이야기를 꺼냈다.

“너희 국왕이 요구한 대장경판은 우리나라에 오직 1본밖에 없으므로 응하기 어렵다. 다만 밀교 대장경판과 주화엄경판(註華嚴經板)과 한자 대장경 인쇄본은 보내주려고 한다.”

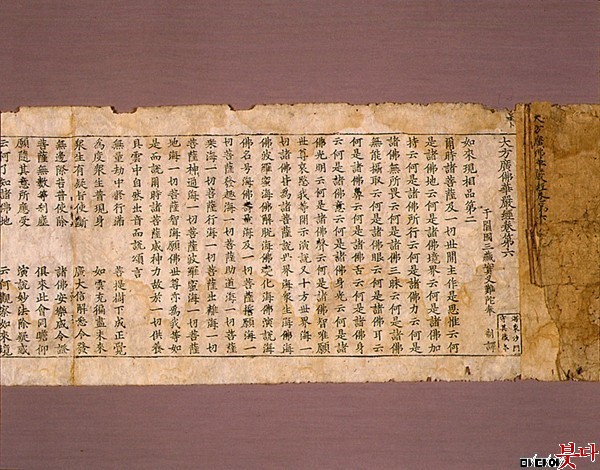

국보 제203호 대방광불화엄경 주본 권6 (大方廣佛華嚴經 周本 卷六). 사진=문화재청 제공

세종이 말한 밀교 대장경판이나 주화엄경판, 대장경 부분 혹은 전체 인쇄본은 아주 귀한 것은 아니었다. 각도의 큰 사찰에는 고려 때부터 인연 따라 전해지고 있었다. 그러나 대장경판 전체는 해인사에 오직 1본만 전해지고 있었다. 초조대장경판은 이미 고려 때 소실되고 없기 때문이었다.

“저희 임금님이 해마다 사신을 보내어 경을 청하는 것이 번거롭지 않을까 염려됩니다. 하오나 한번 경판을 하사하시면 다시는 청구하는 일이 없을 것이옵니다. 다만 밀자(密字)나 범자(梵字)는 저희 임금님이 해독하지 못하오니 한자본을 하사하신다면 저희 임금님이 진심으로 감사하고 기뻐할 것이옵니다. 더불어 사절로 온 신도 함께 더욱 영광스러울 것이옵니다.”

그러나 세종은 지난해와 같이 한자본 대장경판이 1본밖에 없다는 논리로 사신들의 요구를 거부했다.

“한자판은 조종조(祖宗朝; 태조)로부터 전하는 것이 1본뿐이다. 만약 여러 본이 있다면 너희 국왕에게 굳이 주지 않으려는 마음이 있겠느냐.”

“성상의 하교가 자상하시니 깊이 감사하옵니다. 신들도 잘 헤아려서 저희 임금님께 잘 아뢰겠나이다.”

그런데 이와 같은 규주의 대답은 거짓말이었다. 마음속으로는 오래 전의 계책처럼 침략해서라도 해인사 대장경판 전체를 약탈하고 싶었다. 물론 그러한 방법은 불가능했다. 세종이 즉위한 뒤부터는 조선과 일본이 화친을 유지하는 사이로 발전하였기 때문이었다.

어찌 보면 일본 사신들은 세종에게 번번이 당해온 셈이었다. 대장경 전체를 달라고 하면 일부만 주거나, 동판을 달라고 하면 목판이 있음을 감추고 동판이 없다고 거절하거나 조선 사람이나 일본 사람이 볼 수 없는 밀자 대장경이나 범자 대장경을 주고 생색을 내왔으니 일본 사신으로서는 조롱당하는 기분을 떨쳐버릴 수 없었다. 세종은 부글부글 끓고 있을 그들의 속마음을 훤히 읽고 있었다. 그런 까닭에 세종은 그들을 환대하도록 내관에게 지시했다.

“사신 규주와 부사 범령은 조선에 머무는 동안 육조의 조계청(朝啓廳)에서 음식을 후하게 대접하고, 나머지 객인들은 동랑과 서랑에서 대접하라.”

조계청으로 안내받은 규주는 조선의 산해진미에 젓가락을 대지 않았다. 규주가 부사 범령에게 자조적으로 말했다.

“음식이 목에 넘어가지 않을 것 같소. 고국을 떠나올 때 임금님께 이번에는 반드시 대장경판 전부를 가져온다고 약속하였지만 지금으로서는 불가능하니 내게는 눈앞의 산해진미도 흙덩어리 같기만 하오.”

“그렇습니다. 우리들이 온 까닭은 오로지 대장경판 전체를 구하려는 것이었습니다.”

“우리들이 고국을 떠날 때 어소(御所)에서 아뢰기를 ‘만일 경판을 받들고 올 수 없을 때는 돌아오지 않겠다’고 하지 않았습니까? 허나 조선의 임금은 줄 듯 줄 듯 하면서 우리들을 농락하고 있습니다.”

“지난해에도 우리를 속였습니다. 해인사에 있는 대장경판 전체가 아닌 다른 절에 있는 경판 일부만 주고 말았습니다.”

“해인사 대장경판을 얻지 못하고 돌아간다면, 임금님께 아뢴 대로 실천하지 못한 죄를 받을 것이니 차라리 여기서 굶어 죽는 것이 어떠하겠습니까?”

범령은 사신 규주의 제의에 고개를 끄덕였다.

일주일 뒤.

며칠간 불던 칼바람이 예리한 날을 감추었다. 구경꾼들이 육조거리에 있는 조계청 앞으로 모여들었다. 하늘은 오후가 되자 잿빛의 장막을 거둬들이기 시작했다. 곧 해가 나타날 것 같은 날씨로 변했다. 조계청은 사헌부에서 가까운 거리에 있었다. 희우는 아전 구실아치를 따라 구경꾼들이 모여 있는 곳으로 갔다. 승려로 보이는 두 사람이 앞자리에 앉아 있고, 하나같이 대머리들이 그 두 사람을 호위하고 있었다. 그들 모두는 긴 자루를 뒤집어 쓴 것 같은 헐렁한 옷을 입고 있었다. 반들거리는 머리와 바지를 입지 않은 우스꽝스러운 모습 때문에 구경꾼들의 시선을 끌었다.

“희우처자, 저 왜인들은 단식하는 중이다.”

“어머나!”

희우는 부끄러운 듯 고개를 돌렸다. 왜인들은 긴 저고리로 엉덩이를 겨우 가린 모습이었다. 사타구니는 굵은 끈 같은 천으로 둘둘 말고 있었다.

“우리 임금님이 대장경판을 주지 않겠다고 하니 항의하고 있는 것이다.”

구경꾼들이 점점 더 모여 들었다. 희우는 사람들에게 밀려 왜인 바로 앞까지 갔다. 두 승려만 빼고는 조선 사람보다 키 작은 난쟁이들이었다. 허리에 찬 칼이 땅에 닿을 듯했다. 두 승려는 규주와 범령이었다.

“이들은 단식을 멈추지 않을 것이다.”

한겨울이었으므로 굶어죽기 전에 먼저 동사할지도 몰랐다. 사신이 얼어 죽는다면 그동안 일본과 유지해 온 화친이 하루아침에 깨질 수도 있었다. 규주 등이 단식한다는 보고를 받은 세종은 마냥 모른 체 할 수 없었다. 할 수 없이 세종은 일주일을 더 지켜본 뒤 윤인보를 그들에게 보냈다. 일본말에 능통한 윤인보는 그들을 달랬다.

“단식을 푸시오. 우리 전하께서 이미 밀교 대장경판과 주화엄경판과 대장경 1부를 주신다고 하지 않았소. 회례사를 또 다시 보낸다고 하시니 그때 요청할 것이 있으면 해도 되지 않겠소. 그러니 제발 단식을 푸시오.”

“죽기를 각오하고 단식한 일인데 이대로 물러설 수는 없소.”

“단식만 중단하시오. 어찌 줄 선물이 없겠소. 우리 전하께서 금자(金字) 화엄경 1부를 더 준다고 했소.”

“금자 화엄경이라 했습니까?”

“조선에 있는 아주 희귀한 금자 화엄경이오. 금으로 쓴 화엄경이란 말이오.”

“금으로 화엄경을 썼다는 게 사실이오?”

“그렇소. 그대들의 국왕이 아주 좋아할 것이오.”

그제야 규주가 마음을 돌려 말했다.

“회례사는 반드시 보내주어야 하오. 금자로 쓴 화엄경은 우리나라에서도 본래 소중하게 여기는 것이니 저희 임금님께서 반드시 기쁘게 여길 것입니다.”

세종이 일본 사신의 요구를 물리치고 해인사 대장경판을 지켰다는 얘기는 흥천사 토굴에 있는 신미에게도 전해졌다. 신미는 세종이 있는 궁궐을 향해서 삼배를 했다. 그러고 나서 대장경판을 보관하고 있는 해인사를 향해서도 삼배를 했다.

*정찬주 작가의 장편소설 '천강에 비친 달'은 한글창제의 주역 신미대사가 한양에 올라왔을 때 자주 주석했던 고찰, 정릉 흥천사가 협찬합니다.