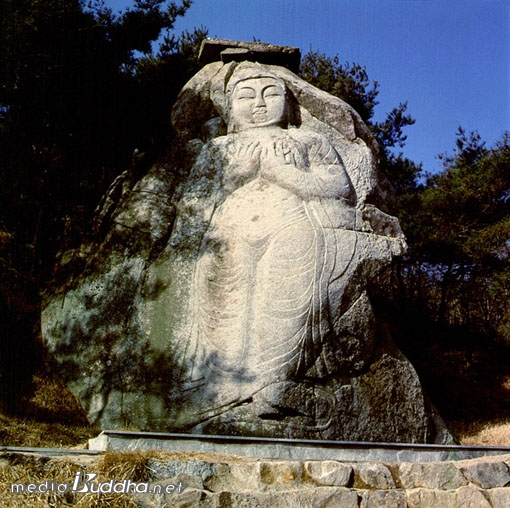

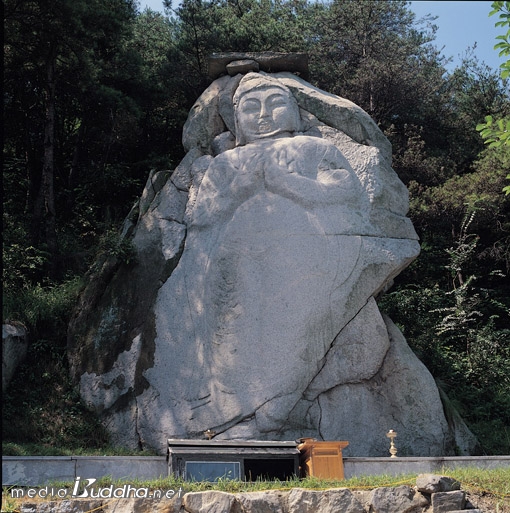

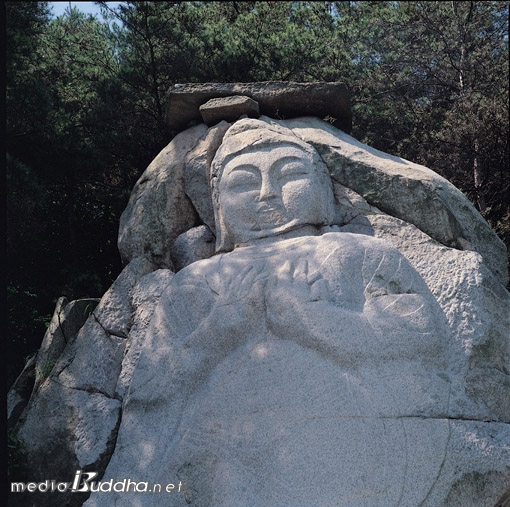

구미황상동마애불입상. 고려 10세기. 높이 7.2미터

보물 제122호. 경상북도 구미시 황상동.

구미에서 상주로 넘어가는 국도의 언덕길 솔뫼고개 왼편에 작은 암자 금강선원이 자리잡고 있다. 한국 근대 선종(禪宗)의 맥을 이은 경허(鏡虛 1849∼1912)선사가 토굴을 지어 수도했다고 전해지는 곳이다. 일반인들이 보기에 경허선사는 파계승에 가까운 무애행(無碍行)을 펼친 분이다. 경허는 자신의 참선곡(參禪曲)에서 마음이 어떻게 생겨나는지에 대해 “고양이가 쥐 잡듯이, 주린 사람 밥 찾듯이, 육칠십 늙은 과부가 자식을 잃은 뒤에 자식 생각 간절하듯이 깊게 궁구하면 큰 깨달음을 얻게 된다”고 말한 바 있는데, 대중 속에서 실천하려 했던 선(禪)의 구체적인 모습이 눈에 잡힐 듯하다. 그런 분이 머물렀던 암자의 ‘염궁문(念弓門)’ 편액은 뇌리에 더욱 깊은 각인을 남긴다. ‘염궁’이란 말은 도를 이루기 우해서는 활을 쏠 때와 같이 집중이 필요하다는 뜻이다.

금강선원의 뒤편 암벽에 동향한 부처가 서 있다. 7미터가 넘는, 고려초기 거불의 경향을 엿볼 수 있는 규모이다. 그런데 불상의 형태가 경허선사의 이미지와 견줄 만큼 파격이다. 유난히 희고, 허리가 깊게 들어가 큰 몸집의 풍만한 볼륨이 강조되었으며, 바위의 본래 굴곡을 그대로 살려서인지 통견의를 입은 몸매는 매우 과장되어 보인다. 그런 탓에 정면에서 보면 부처의 얼굴 부분과 신체는 서로 각도를 달리한다. 측면에서 보면 착시현상마저 일으켜 정면으로 본 부처가 맞나 싶을 정도이다. 가슴 앞으로 올린 양손은 설법인의 자세인 듯하다. 오른손은 엄지와 검지를 맞대어 바닥을 내보이며, 왼손은 엄지와 약지를 맞대어 손등을 보인다. 대좌에는 연꽃잎이 빙 둘러져 있고, 발은 적당히 퉁퉁하여 큰 몸을 떠받들기에 알맞다.

불상이 만들어졌을 당시에는 지긋한 시선으로 솔뫼고개를 넘나드는 사람들의 수복과 안녕을 기원해 주던 부처였을 것이다. 지금은 국도를 지나다니는 차 소리와 길 너머 공장의 소음으로 가득 차 있다. 이런 곳이라면 부처라 하여도 염궁문 안으로 들어가 중생에게 나오지 않을 것만 같다. 마을 사람들에게 마애불의 위치를 물어도 아는 사람이 없을 지경이다.

이 마애불에는 당나라 장수 한신(韓信)의 설화가 전해지고 있다. 삼국시대 말, 나·당 연합군이 백제와 전쟁을 치를 때 한신이 백제의 포로가 되었는데, 꿈에 아미타불이 나타나 그를 살려주었다고 한다. 그 아미타불이 바로 이 마애불이다.