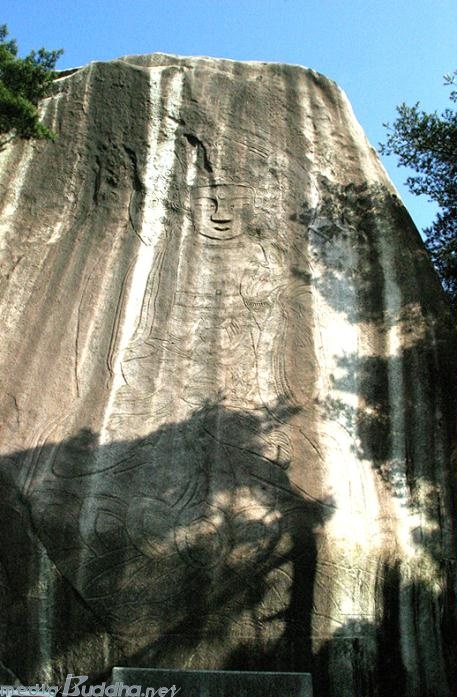

서울학도암마애관음보살좌상. 조선 1872년. 높이 13.4미터. 서울특별시유형문화재 제124호. 노원구 중계본동 학도암 소재.

서울의 동쪽, 불암산 줄기인 천보산 중턱에 학도암이 있다. 학도암은 ‘학이 찾아드는 곳’이라는 이름만큼 수려한 풍광을 자랑하는 암자이다.

인조 2년(1624)에 무공(無空)대사가 창건하였고, 고종 15년(1877)에 벽운(碧雲)대사가 중창하였던 것으로 전한다. 현재의 암자는 1955년에 재건된 것이고, 아직도 중창불사가 한창이다. 학도암의 마애불은 최근 조사되어 서울특별시유형문화재로 지정받았다.

암자 위쪽의 22미터가 넘는 수직벼랑에 거대한 관음보살좌상이 새겨져 있다. 양각의 융기된 선묘로 새겼으며, 옷주름 처리, 화불이 있는 머리장식, 연화대좌, 칠보문 표현 등 불화의 도상을 그대로 바위에 옮겨놓은 듯하다. 특히 보관의 양편에 구슬처럼 달린 마름모 모양의 사슬양식이 양어깨로 드리워져 있는 점이 더욱 그러하다.

이 관음보살상은 남서향으로, 중랑천 주변의 노들평야와 그 너머 남산·관악산·북한산을 바라보고 있다. 북한산 승가사 마애불에 이어 도성을 수호하는 마애관음상이 동쪽에 등장한 것이다. 그만큼 서울이 내려다보이는 전망 좋은 곳이다.

그 위치로 보아 서울의 왕실이나 세력가의 시주로 조성되었을 것으로 보인다. 사적기에는 동치(同治) 11년(1872) 명성황후의 후원으로 새겼다고 전한다. 조선 말기까지 수그러 들지 않은 불교에 대한 우리 민족의 열망을 충분히 짐작할 수 있다.

마애불 왼편 벽면의 명문에는 불화의 화기(畵記)와 같이 증명비구 혜묵(惠默)을 비롯, 축문을 염불한 송주(誦呪)와 마애불을 새긴 금어(金魚) 명단이 보인다. 마애불 조각가를 금어와 동일하게 여긴 점이 흥미롭다. 이태호 명지대 교수