사찰의 오색창연함을 한 폭의 그림으로 담아내온 선화가 정현 스님이 ‘날마다 좋은날’을 주제로 새 봄을 여는 전시회를 개최한다.

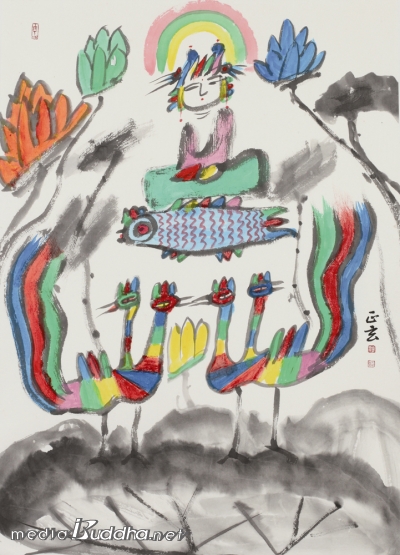

대부분의 정현 스님 선화에는 거의 같은 주인공들이 등장한다. 머리 둘 달린 어리석은 공명조, 눈을 감지 못한 물고기, 노란 연꽃, 문수동자이다. 여기에서 문수동자는 소를 타고 구멍 없는 피리를 불고 있다. 이같은 소재들은 모두 지혜를 찾아 헤매는 불교설화의 아이콘들이다.

머리 둘 달린 공명조는 옛날 옛적 실크로드에서 살았다고 전해지는 새이다. 머리는 두 개 몸은 하나인 새, 한 마리는 낮에 일어나고 다른 한 마리는 밤에 일어나 언제나 서로 시기하고 으르렁댄다고 한다. 이는 바로 선과 악이 공존하는 인간의 마음, 한 운명을 공유하는 존재의 모순과 갈등을 상징한다.

또 눈을 감지 못하는 물고기는 사찰의 풍경에 달려있는 ‘물고기’이다. 눈을 감지 않는 물고기처럼 밤이나 낮이나 항시 수행정진하라는 경책을 그림에 담은 것이다.

노란 연꽃은 부처님의 황금색을 표현한 것이다. 청정한 꽃 연꽃은 부처님의 물들지 않는 지혜를 상징하며, 그의 노란 빛은 황금으로 장엄한 부처님의 또다른 모습이다.

여기에서 주목할 점은 문수동자의 모습이다. 스님의 그림에 등장하는 문수동자는 어김없이 소를, 혹은 물고기나 공명조를 타고 있다. 소를 찾기는 찾았으되 여전히 소의 등에서 구멍없는 피리를 불고 있는 모습은 바로 중생을 표현하고 있다.

“제 그림에 등장하는 동자는 문수동자로 볼 수도 있고, 그냥 시골에서 흔히 볼 수 있는 동자로 봐도 됩니다. 그는 여전히 소를 타고 있으므로 미완의 보살입니다. 우리 모두가 소를 타고 있는 문수보살임을 표현한 것입니다.”

스님은 “언젠가 소를 버리고, 지혜를 이루면 그때 날마다 좋은 날이 된다”고 한다.

“부처를 이루어야 날마다 좋은날이고 그 전까지는 날마다 좋은 날이 될 수 없지요. 그전까지는 업신에 불과합니다. 아무리 행복하고자 해도 행복할 수가 없어요. 업신의 몸을 지니고 있는 이상은. 제 그림에는 사바의 고뇌를 불사르고 자유와 평온함을 얻어 날마다 좋은 날을 이루세라는 의미를 담고 있습니다.”

이같은 소재들은 사찰 단청에 등장하는 현란한 오방색으로 표현된다. 스님의 표현방식은 그래서 매우 전통적인 듯 하면서 동시에 어디서도 볼 수 없는 독창적인 어법으로 해석된다.

이번에 발간된 스님의 선화집에는 스님의 그림과 함께 선시들이 담겨있다. 그 가운데 ‘눈뜬 주검’이라는 시는 공명조를 글로 고스란히 옮긴 듯하다.

날마다

밤마다

주검의 늪에서

깨어나고

다시 죽는 주검

슬픈 사연 하나

안개 속으로

편지를 보낸다.

정현 스님의 ‘날마다 좋은날’展은 4월 8일부터 4월 15일까지 인사동 다보성갤러리에서 열린다.

정현 스님은

1941년 전남 순천 생으로, 1957년 구례 화엄사에서 전강 대선사를 은사로 득도하고, 부산 범어사에서 고암스님을 전계화상으로 구족계를 수지했다.

남원 실상사 주지를 역임했으며, 1980년 미국으로 건너가 LA 오렌지 카운티 정혜사 주지, 오래곤 포트랜드 보광사 주지, 댄버 용화사 주지, 캘리포니아 금강선원장을 역임했다.

1993년부터 ‘날마다 좋은날 되소서’를 준비해 2002년에는 ‘날마다 좋은날 되소서’ 그림 10,800장 그려주기를 성취했다. 4월 15일까지 인사동 다보성갤러리에서 열리는 스님의 이번 전시회는 다섯 번째 ‘날마다 좋은날’ 전이다.