한중 문화 교류와 판화 교류사에 새로운 이정표를 제시해주는 중국 고판화 ‘호작도(虎鵲圖·까치와 호랑이 그림)가 발견됐다.

호작도란 소나무를 배경으로 삼아 호랑이와 까치를 같이 그린 민화(民畵)이면서, 연초에 제작해 걸어 놓는 세화(歲畵) 역할을 한 그림을 말한다. 그동안 호작도는 그 뿌리가 한국 자생인지, 아니면 중국에서 건너온 것인지를 놓고 논란거리가 되어 왔다. 그러나 이번 중국 호작도 고판화가 발견됨에 따라 호작도 중국 전래설이 힘을 얻게 됐다.

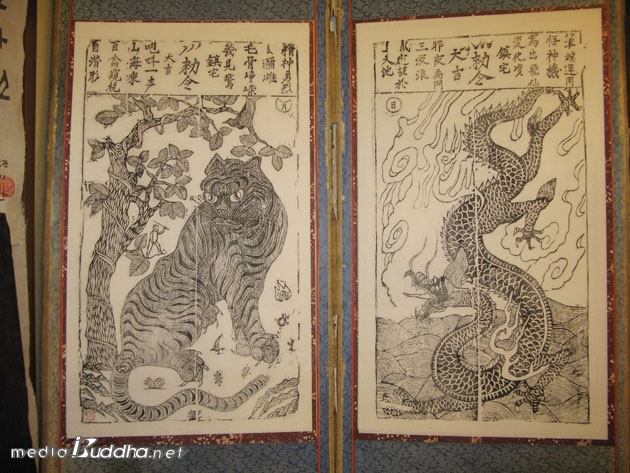

화제의 호작도 고판화를 공개한 이는 원주 치악산 명주사 고판화박물관 한선학 관장이다. 한 관장은 올해 경인년 호랑이해를 맞이해 17일 개막해 오는 3월30일까지 계속하는 '한ㆍ중 호랑이 고판화전'에 앞서, 지난해 수집한 귀중한 사료적 가치가 있는 호작도 고판을 언론에 공개한 것이다. 이 작품은 앞뒤에 각각 용과 호랑이를 새긴 목판으로 청나라 말기 무렵에 중국에서 제작된 것으로 보이는 용호도(龍虎圖) 목판 1세트다.

용과 호랑이를 각각 목판 앞뒷면에 1장씩에 새긴 것으로 이 중에서도 호랑이 그림은 뿌리 논쟁이 분분한 호작도의 유래를 가늠하는 데 중요한 의미를 지닌다고 한 관장은 말했다.

12일 서울 종로구 인사동에서 이들 목판 실물을 공개한 한 관장은 “이 호랑이 목판은 우리나라 일부 민화학자가 제기한 호작도의 중국 전래설을 입증할 수 있는 자료”라고 덧붙였다. 이 호랑이 목판(85x48x1.8㎝)은 우리 호작도에서 익숙한 소나무 대신 오동나무를 배경으로 등장시키긴 했지만, 호랑이와 까치가 함께 등장하며, 나아가 오동나무에는 원숭이까지 확인된다.

이화여대 미술사학과 홍선표 교수나 경주대 문화재학과 정병모 교수 등은 우리나라 호작도가 오동나무 배경에 표범과 까치를 함께 그리는 중국의 보희도(報喜圖)에서 표범을 호랑이로 잘못 이해한 데서 비롯됐다는 중국 전래설을 주장했다. 보희도란 기쁨을 가져오는 그림이라는 뜻이다.

이화여대 미술사학과 홍선표 교수나 경주대 문화재학과 정병모 교수 등은 우리나라 호작도가 오동나무 배경에 표범과 까치를 함께 그리는 중국의 보희도(報喜圖)에서 표범을 호랑이로 잘못 이해한 데서 비롯됐다는 중국 전래설을 주장했다. 보희도란 기쁨을 가져오는 그림이라는 뜻이다.

따라서 고판화박물관이 이번에 공개하는 중국 호작도는 한국의 호작도가 중국의 보희도에서 유래했음을 입증하는 자료라고 할 수 있다고 한 관장은 말했다.

나아가 한 관장은 이를 포함한 이번 용호도 목판은 한국에서 정월에 양쪽 문에 호랑이와 용 그림을 각각 그려 붙이는 문배도(門排圖) 또한 그 뿌리가 중국에 있음을 보여준다고 덧붙였다.

한편 이번 전시에는 우리 선조들이 대문이나 집안에 붙여 한 해의 불운을 막고 집안에 행운이 깃들기를 기원한 세화 중에서도 호랑이 관련 한ㆍ중 고판화 목판 30여 점과 목판에서 인출한 판화, 그리고 그 원본 목판은 현존하지 않지만 판화자료만 남은 작품 10여 점 등이 선보인다.

한선학 관장은 “이번 중국 호작도 발견으로 한국과 중국간의 문화교류가 옛날부터 매우 긴밀했음을 실증할 수 있게 됐다”며 “호작도 이외에도 송호도 판화 등 다양한 한중 호랑이 판화를 통해 두 나라간의 문화교류가 더욱 깊어져 문화동반자의 관계로 승화되는 계기가 되기 바란다”고 밝혔다.