서력 712년.

성덕대왕 재위 12년 어느 봄날이었다.

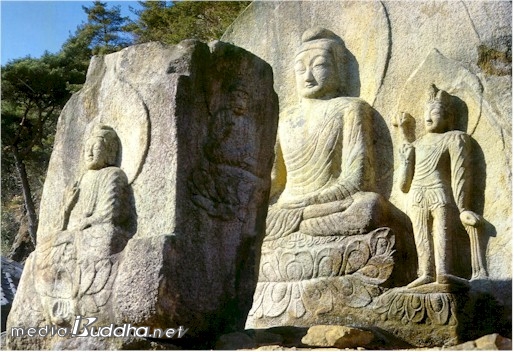

남산 관음봉 밑의 마애칠불七佛로 유명한 국찰國刹에는 혜통국사의 법문을 듣기 위해 서라벌의 수많은 선남선녀들이 모여들고 있었다. 칠불이란 효소왕과 성덕대왕의 어머니인 신목왕후를 비롯한 왕궁의 성골과 진골들이 당대 최고의 석공을 불러 남산의 바위에 새기게 한 일곱 부처를 말함이었다.

이따금 솔바람 소리가 파도치듯 쏴아쏴아 골짜기를 가로질러 갔다. 골바람이 솔숲을 뒤흔드는 소리였다. 절로 올라가는 산길에는 이미 사람들이 꽉 들어차 장사진을 이루고 있었다. 기골이 장대하여 화랑의 신분이 분명한 한 청년도 왕도에서부터 왕궁의 사병을 앞세워 말을 타고 오다가 남산 초입에서 내린 뒤부터는 사람들 틈에 끼여 산길을 오르고 있었다.

산길의 중턱에 이르자 청년 화랑의 눈에는 멀리 산자락들이 감싸고 있는 왕도王都가 훤히 내려다보였다. 왕이나 근친은 서라벌의 중심인 삼궁, 즉 월성 대궁이나 만월성 양궁과 금성 사량궁에 거주했고, 성골이 아닌 진골의 귀족과 육두품의 관리들은 삼궁 주변에 바둑판처럼 잘 정리된 마을에서 살았다.

기와집들이 질서정연하게 들어선 왕도는 말 그대로 태평성대처럼 보였다. 이제 왕궁을 피로 얼룩지게 했던 반란도 먼 옛일처럼 사라지고, 불국토를 열망하는 성덕대왕은 남산 여기저기에 불상을 조성하고 거대한 탑을 세워나갔다. 수년 전에는 목숨을 보존하기 위해 한때 피해 있었던 오대산에 진여원眞如院을 지어 문수도량을 열고 대소 신료들과 그곳으로 나아가 참배하기도 했다.

청년은 바위에 걸터앉아 땀을 들였다. 시절은 완연한 봄이었다. 소나무 사이사이에서 진달래 꽃망울이 붉게 터지고 있었다. 청년은 문득 진달래꽃처럼 아리따운 낭낭娘娘을 떠올렸다. 낭낭은 증조부 때부터 왕족에서 멀어진 김 씨 족의 딸로 남천南川가에 사는 서라벌에서 제일가는 절세의 미인이었다. 그러나 청년은 날이 갈수록 애써 낭낭을 외면했다. 또다시 낭낭을 만나게 되면 자신의 출가 결심이 흔들릴 수 있기 때문이었다.

청년은 이미 마음속으로 약속한 바가 있었다. 오늘 혜통국사를 친견하고자 하는 것도 사실은 자신의 심중을 고백하고 싶어서였다. 이미 왕도의 저잣거리에서 경전을 구해 읽고 수행승들에게 염불을 배워 외워보았지만 마음이 흡족치 않았던 것이다. 청년은 각오를 다지는 마음으로 솔잎을 잘근잘근 씹다가 뱉었다. 출가란 혜통국사처럼 벌겋게 타는 불화로를 머리에 얹고 정수리를 태울 수 있는 결기가 있어야만 이뤄질 일이었다.

혜통 惠通.

무열왕 때부터 신통한 승려로 존경을 받던 그는 특히 진언 眞言을 잘하여 효소왕 때는 국사 國師의 지위해 올라 어린 왕을 보필한 고승이었다. 그가 부처 앞에 나아가 진언을 외면 국란도 가라앉고, 어떤 불치의 전염병도 사라지게 된다고 나라의 모든 사람들이 믿었다.

청년은 이미 혜통의 이야기를 낭낭에게 들어 누구보다도 자세하게 잘 알고 있었다. 낭낭의 아버지와 혜통은 남산 기슭에 있는 한 마을에서 어린 시절을 보낸 죽마고우였던 것이다. 혜통이 삭발 출가한 동기는 이랬다.

출가하기 전의 혜통은 남산의 서쪽 기슭 은천동 입구에서 살았는데, 하루는 집에서 나와 냇가를 거닐다가 수달을 잡아 죽이고는 그 수달이 피 묻은 뼈를 집 부근에 버린 일이 있었다. 그런데 다음날 혜통은 자신이 버렸던 수달의 뼈가 사라진 것을 알았다. 혜통은 이상한 생각이 들어 핏자국을 따라 냇가로 나갔다. 어제 수달을 잡았던 냇가인데 부근에는 수달의 집으로 생각되는 구멍이 보였다. 구멍 안을 들여다보니 놀랍게도 수달의 뼈가 거기에 있었다. 더구나 수달의 뼈는 생전에 그랬던 것처럼 다섯 마리의 새끼 수달을 안고 있었다.

집으로 돌아온 혜통은 수달을 잡아 죽인 것을 두고두고 후회했다. 다시는 살생하지 않겠다고 맹세했지만 새끼를 안고 있는 어미 수달의 뼈가 자꾸 떠올라 견딜 수 없었다. 결국 혜통은 속인으로 사는 것보다는 살생하지 않는 승려가 되는 것이 더 낫겠다고 다짐하며 출가를 결행했다.

혜통은 바다를 건너 당나라로 들어가 수천리 길을 걸어 구사일생의 고비를 겪으며 오지에 은거하고 있던 서역에서 온 승려 무외삼장無畏三藏을 찾아갔다. 무외삼장은 아직 장안에 들어가지 않고 때를 기다리며 당나라에 밀교密敎를 퍼뜨리던 고승이었다. 훗날 그가 당나라의 수도 장안으로 들어간 때는 당 현종 개원 4년이었다.

그런데 무외삼장은 제자 되기를 간청하는 혜통을 내쳤다. 선뜻 받아들이지 않는 것은 혜통의 근기를 시험해보고자 함이었다.

“동쪽 오랑캐 사람이 어찌 불도를 닦을 만한 법기法器가 되겠소?”

“일찍이 서라벌에서 온 명랑明朗화상은 제자로 받아들여 밀법을 가르쳐주시었습니다. 한데 어찌 저는 내치시는 것입니까?”

“명랑이라 했는가? 수년 전에 내 문하에서 불도를 닦은 바 있소.”

“이제 신라에는 그분의 제자로 안혜, 낭융, 광학, 대연화상이 있습니다. 명랑화상은 신인종神印宗의 개조가 되었고, 기도가 매우 신통하여 국난이 있을 때마다 신유림神遊林 사천왕사에서 나라를 구하는 대법회를 열었사옵니다.”

혜통의 말은 사실이었다. 삼국을 통일한 문무왕 8년에 당나라가 신라를 속국으로 삼고자 병선에 군사를 태우고 바다를 건너려고 할 때 명랑이 많은 승도를 데리고 사천왕사에서 주문을 외우며 기도하자 때마침 계절풍이 심하게 불어 당의 군사들이 폭풍우 속에서 수장됐던 적이 있었던 것이다.

“명랑이 신라에 밀법을 크게 일으키고 있다는 말인가?”

“그렇습니다. 명랑화상의 자는 국육國育이라 하오며 사간沙干 재량才良의 아들이라 신라의 대성인 자장율사의 생질이옵니다.”

혜통은 무외삼장이 은거하는 절에서 떠나지 않고 3년을 버텼다. 그래도 제자로 받아주지 않자, 어느 날 혜통은 죽기를 각오하고 뜰에 있던 불화로를 머리에 이었다. 벌겋게 단 불화로를 머리에 얹자마자 머리는 연기를 내며 탔고 정수리는 우레 같은 소리를 내며 터졌다.

그제야 무외삼장이 달려 나와 혜통의 머리에 얹힌 불화로를 치우고 신주神呪를 외우니 정수리의 화상이 씻은 듯이 사라져버렸다. 신수란 밀교에서 외우는 진언의 다른 말이었다.

이후 혜통은 머리에 화상의 흔적으로 왕王자 무늬가 새겨졌고, 그곳 중들은 혜통을 일러 왕화상이라 불렀다. 밀교의 진언을 다 배운 혜통이 신라로 다시 떠나려 하자, 무외삼장은 비로소 심법을 전해주었다. 이리하여 혜통은 해동 밀교의 초조初祖가 되었던 것이다. <계속>

글 정찬주