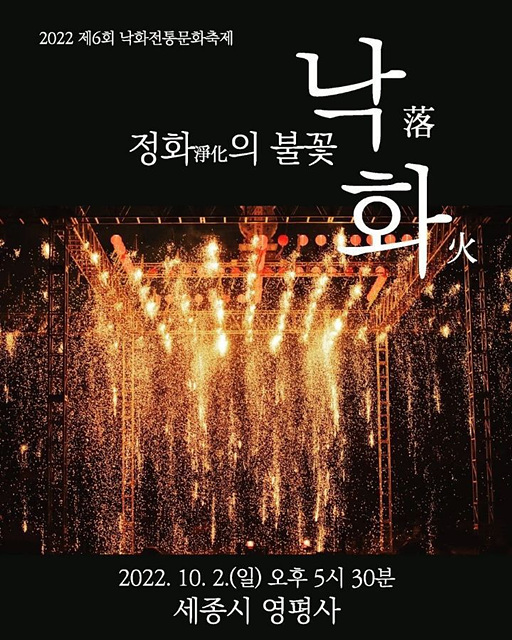

2022년 영평사 낙화축제 포스터

대한불교조계종 총무원 문화부장 혜공 스님은 오늘 입장문’을 내고 ‘세종 불교 낙화법’ 세종특별자치시 무형문화재 지정에 대해 진심으로 환영의 뜻을 표했다.

다음은 입장문 전문이다.

낙화법 세종특별자치시 무형문화재 지정 환영 입장문

이번 ‘세종 불교 낙화법’ 세종특별자치시 무형문화재 지정에 대해 우리 종단은 진심으로 환영의 뜻을 표합니다.

낙화법은 한지와 숯 등으로 낙화봉지를 만들어 태우는 불교 의례입니다. 낙화법의 기원은 연등회의 마지막을 장식하였던 관화觀火 의식에서 찾을 수 있습니다. 고려시대 연등회 기록에 나타나는 관화는 산 모양으로 쌓아 올린 나무에 불을 붙여 큰 불덩어리의 화산火山을 보며 재난과 재앙을 소멸시키는 의식이었습니다.

재료 수급과 신앙의 주체가 변화하면서 조선 후기부터는 지금과 같이 한지 위에 소금·향·숯을 넣고 이를 돌돌 말아 장대 위에 높이 매단 후 태우는 모습으로 변화하였습니다. 이와 유사한 낙화놀이는 ‘함안낙화놀이’ ‘무주안성낙화놀이’ 외에도 전국에 많이 전하고 있습니다. 낙화놀이와 낙화법의 가장 큰 차이는 엄격한 절차에 따라서 낙화봉지를 만들고, 다라니를 염송하며, 숯에 불을 붙이면 타오르는 불과 화염이 수행자와 함께 하나되는 삼매수행법이라는 것입니다.

낙화법은 경전에 의거하여 엄격한 절차에 따라 행해지는 불교 의례이면서, 낙화법에 참여하는 모든 대중이 함께 수행하는 공동체적 수행법입니다. 한국불교에 나타나는 불교의례의 특성이 고스란히 담긴 대표적 불교무형유산이라 할 수 있습니다.

일제강점기 어려운 상황 속에서도 낙화법은 단절 없이 이어져 왔음을 남아있는 많은 기록들을 통해 확인할 수 있습니다. 그러나 일제강점기에 이어 한국전쟁과 불교 정화 운동의 혼란한 상황에서 낙화법은 서서히 자취를 감췄습니다. 명맥이 끊긴 줄 알았던 낙화법이 세종 영평사의 환성스님을 중심으로 이어져 왔다는 사실은 다행히 아닐 수 없습니다. 낙화법 보존과 전승에 진력해 오신 영평사 환성 스님과 영평사낙화법보존회의 노력에 감사드립니다.

이번 ‘세종 불교 낙화법’ 세종특별자치시 무형문화재 지정으로 낙화법이 보존되고 널리 전승되기를 기원합니다. 또 아직까지 알려지지 않은 다양한 불교무형유산이 발굴‧보존되기를 희망합니다.

불기 2568(2024)년 2월 14일

대한불교조계종 총무원 문화부장 혜 공

|