김성철 교수, 오치아이 소장 ‘판비량론필사본의 교정과 분석’ 논문서 밝혀

“오치아이가 판독 못한 글자는 ‘曾’자, 확신 못했던 ‘決’ ‘還’자는 옳은 판독”

오늘(4월 20일)자 조선일보에는 “원효의 ‘판비량論’ 잃어버린 페이지, 도쿄에서 찾았다”는 제목의 단독기사가 게재됐다.

<판비량론>은 원효(元曉)가 남긴 150여권 중 유일하게 쓴 시기와 장소를 알 수 있는 저술이다. 말미에 ‘함형(咸亨) 2년(671) 7월 16일 행명사(行名寺)에서 탈고하다’라는 기록이 있다. 당나라 현장법사(602~664)가 고안한 논증 방식인 ‘비량(比量)’을 비판하는 논서다.

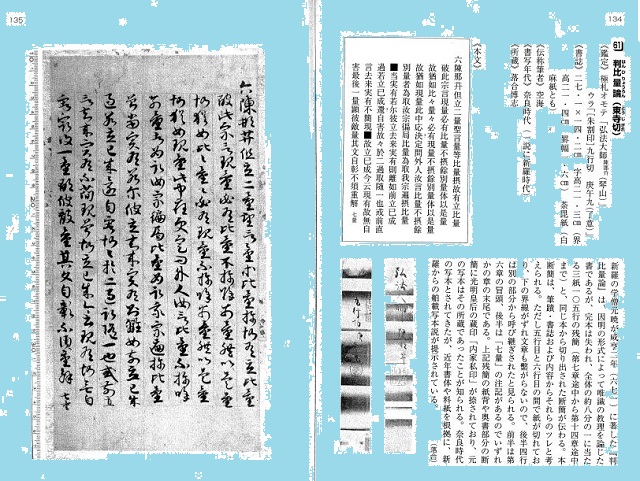

<판비량론>은 원효(617~686)가 55세(671년)에 쓴 현존 최고(最古)의 한국인 저술로 완본은 전해지지 않으며, 전체의 1/8정도만 일본 교토 오타니 대학에 소장되어 있다. 그런데 이번에 학계에 전혀 알려지지 않았던 <판비량론>의 단간(떨어지고 빠져서 일부만 남은 책) 9행을 도쿄의 개인 소장자에게서 찾아냈다는 것이다. 고서 수집가인 오치아이 히로시(落合博志) 일본 국문학연구자료관 교수는 이 책을 “10여년 전 교토의 한 고(古)서점에서 구입했다”고 말했다.

이번에 발견된 단간은 오타니대가 소장한 <판비량론>과 동일한 필사본임이 확인됐다. 이 단간에서 특수조명장치를 이용해 확인되는 ‘신라 각필’은 일본의 글자인 ‘가타카나’의 기원이 된다는 주장도 이 조사에 참여한 한국의 정재영 한국과학기술대 교수와 일본의 각필 연구 권위자 고바야시 요시노리(小林芳規) 히로시마대 명예교수가 주장했다고 조선일보는 보도했다.

새로이 발견된 단간의 크기는 27.1(세로)×14.2㎝이다. 유려한 초서체로 흘려 썼다. 조선일보는 새 자료에서도 신라의 구결(口訣)이 적힌 각필(角筆)이 확인돼 일본의 가타카나가 신라에서 유래했다는 설을 뒷받침할 중요한 근거가 될 것으로 보인다는 점을 중점적으로 보도했다.

조선일보는 고바야시 교수의 “세 곳 이상의 각필 흔적이 뚜렷이 보이며, 각필 문자는 가타카나와 문자 형태와 글자를 만드는 방식이 유사해 한자를 축약해 만든 가타카나가 한반도에서 유래했을 가능성이 높다”는 분석을 비중 있게 소개했다.

<판비량론>은 원효가 저술하고 나서 오래지 않아 중국과 일본에 전해졌고 일본에는 8세기 중엽 이전에 전해진 것으로 추정된다. 일본에 전해진 <판비량론> 필사본은 에도시대 말기에 조각조각 나눠진 것으로 추정된다. 1967년 일본 학자인 간다 기이치로(神田喜一郞)가 집안에서 소장해온 필사본을 책으로 출판하면서 세상에 알려졌다. <판비량론>은 원래 1권 25장으로 구성돼 있지만 3장 105행 정도만 남아 있었고, 이후 간다 소장본은 교토 오타니대에서 보관해 왔다.

<판비량론> 단간은 일본에서는 2005년에 오치아이 히로시의 논문을 통해서 소개되었던 것인데, 국내에는 2013년 경 늦게 들어왔다가, 정재영 교수가 그 논문을 동국대 불교학술원에 전달했고, 『원효전서』 가운데 <판비량론> 번역을 담당한 김성철 교수(동국대 경주캠퍼스)에게 이 논문이 전해져 국내에서도 연구가 진행되었다. 김성철 교수는 논문의 내용을 분석하여 지난 2월에 <오치아이 소장 판비량론 필사본의 교정과 분석>이라는 제목의 논문으로 완성한 후 곧 발간될 <불교학보 제74집>에 투고했다. <불교학보 제74집>은 오는 4월 31일 발간된다.

동국대 김성철 교수가 연구한 일본 오치아이 소장 원효의 <판비량론> 단편.

<미디어붓다>는 김성철 교수로부터 이 논문을 미리 전달받아 그 내용의 골자를 먼저 소개한다. 김 교수가 발표하는 이번 논문 내용에는 오치아이가 찾지 못한 글자도 찾았고, 그 내용 분석도 최초로 했다는 데 의의가 적지 않다.

김성철 교수는 “원효의 <판비량론>은 현장이 번역, 소개한 불교인식논리학[因明學] 이론에 근거하여 현장의 학문을 비판하고 재단한다는 점에서 원효의 저술 중에서 독특한 위상을 갖는다”면서 “1967년 일본의 칸다키이치로가 소장했던 필사본의 일부가 공개되면서 <판비량론>에 대한 본격적인 연구가 시작되었으며, 이번 논문(본고)에서는 2005년에 일본 학계에 소개된 오치아이 히로시가 소장한 <판비량론>필사본의 해서체 교정본을 수정 보완하면서 그 내용을 분석했다”고 밝혔다. 김 교수는 이번 논문에서 교정본의 경우 오치아이가 판독하지 못한 글자가 ‘증(曾)’자임을 확인하였고, 오치아이가 판독에 확신을 갖지 못했던 ‘결(決)’자와 ‘환(還)’자를 기존의 필사본의 글자체와 대조하여 옳게 판독했음을 확인했으며, 필사본 자체의 오사(誤寫) 몇 가지를 바로 잡는 ‘연구 성과’를 보였다.

오치아이 소장본 <판비량론> 단간은 이질적인 두 절을 이어 붙여 한 장으로 만든 것으로 앞부분은 판비량론 제6절의 도입부인데 ‘올바른 인식수단’으로 현량과 비량의 두 가지만 인정하는 진나(陳那)의 현비이량설(現比二量說)에 대한 외도의 비판과 관련된 논의가 실려 있고, 뒷부분에는 삼세실유설(三世實有說)을 둘러싼 설일체유부와 경량부의 논쟁과 관련된 논의가 실려 있음을 이 논문을 살펴본 김 교수에 의해 확인됐다.

앞부분에 실린 현비이량설(現比二量說)을 둘러싼 논의의 경우 서두에 육(六)이라는 숫자가 씌어 있기에 판비량론 제6절의 논의임이 확실한데, 진나의 현비이량설을 비판하기 위해서 외도가 제시한 추론식의 주장명제에 사용된 ‘비량’의 범위에 대해 원효가 묻는 데에서 자료는 끝난다. 그러나 김 교수는 이런 원효의 물음에 근거하여 이후에 어떤 내용이 논의가 이어졌을 지를 다음과 같이 추정했다.

“추론식에서 주장명제[宗]의 주어는 불교인식논리학 용어로 ‘소별(所別)’이라고 불리는데 현량과 비량 이외에 성언량 등도 별도의 인식수단이라고 생각하는 외도가 자신이 생각하는 ‘좁은 의미의 비량’을 염두에 두고 추론식을 작성한 것이라면 소별의 의미에 대해 토론하는 양측의 의견이 엇갈리기에 ‘소별불극성(所別不極成)의 오류’에 빠진 추론이 될 것이고, 이와 같은 방식으로 이어지는 논의가 망실된 부분에 실려 있었을 것이다. 뒷부분에 실린 삼세실유설을 둘러싼 논의의 경우 분량도 적지만 논의의 말미에 해당하기에 주제도 드러나 있지 않아서 분석에 어려움이 많았는데, 세친의 <아비달마구사론>에서 중현의 <아비달마순정리론>으로 이어지는 경량부와 설일체유부 간의 삼세실유설 논쟁과 비교하면서 망실된 부분을 복원하여 논쟁을 되살려 보았다.”

김성철 교수는 이 논문에서 “<판비량론>은 원효의 저술 가운데 판비량론(判比量論)은 독특한 성격을 갖는다. <대승기신론소>나 <금강삼매경론>과 같은 불전 주석서도 아니고, <무량수경종요>나 <열반종요>와 같이 불전의 핵심을 요약한 저술도 아닌 독특한 성격을 갖는다”고 정리했다. 김 교수는 원효의 <판비량론>을 현장(玄奘, 602?~664)이 번역하여 처음 소개한 <인명입정리론(因明入正理論)>과 <인명정리문론(因明正理門論)>의 불교논리학 이론을 익힌 후 이를 응용하여 그 원류인 현장의 학문을 재단(裁斷)하고 비판하는 ‘논쟁의 책’이라고 소개했다. 또한 이 제목이 의미하듯이 ‘현장의 학문과 관계된 갖가지 비량(比量)의 타당성을 비판적(批判的)으로 검토하는 독창적 논문집(論文集)’이라고 정의했다.

잘 알려진 것처럼 원효는 원래 현장의 학문을 흠모하여 의상과 함께 두 차례에 걸쳐 당나라 유학을 시도하였는데 661년에 있었던 두 번째 유학 시도에서 고분에서 숙박하다가 삼계유심(三界唯心)의 이치를 체득한 후 발길을 돌렸다. 원효가 <판비량론>을 저술한 것은 그 후 만 10년이 지난 671년으로 원효의 학문이 충분히 무르익었을 나이인 55세 때의 일이라는 점에 주목한 김 교수는 “그(10년이 지나는) 동안 (원효의) 현장에 대한 흠모는 비판으로 변하였고, <판비량론>에서 원효는 현장이 인도유학 중 고안하여 명성을 날렸던 유식비량(唯識比量)과 대승불설논증(大乘佛說論證)에서 논리적 오류를 지적하며 현장이 번역 소개했던 신역불전에 실린 추론식의 타당성을 비판했다”고 밝혔다. 또한 “<판비량론>제11절에 등장하는 추론식에 사용된 ‘일향리(一向離)’의 의미에 대한 원효의 탁견은 현장의 수제자 규기(窺基, 632~682)7)를 포함한 그 당시 당(唐)의 인명가 모두의 해석을 능가한다”고 평가했다.

김성철 교수는 <판비량론>에 대해 개관하는 이번 논문에서의 논의 중 많은 인명학(因明學) 이론 가운데 진나(陳那, Dignāa, 480~540경)의 9구인(九句因) 분류에서 ‘동품변무(同品遍無), 이품변무(異品遍無)’인 ‘제5구의 인(因)’이 부정인(不定因)임을 논증하고[제11절], 현대논리학의 소거법(消去法)을 창안하여 상위결정(相違決定)의 인이 부정인임을 논증했다[제12절]. 유식학 이론의 경우 호법(護法, Dharmapāa,530~561)이 주장했던 식(識)의 사분설(四分說)을 비판하고[제8절]11), 제8식의 존재를 증명하는 추론식을 고안하며[제9절], 아뢰야식과 공존하는 지각기관에 대해 논의하고[제10절], 유식학의 오성각별설(五性各別說)을 비판하는 추론식이 반박 가능함을 보여준다[제13절]는 것이다.

“<판비량론>에서 원효는 창의적 논법으로 인명학이나 유식학 등과 관련된 불교 교학의 난제들을 능숙하게 해결하며 현장과 그 문하의 학문을 비판했다”고 전제한 김 교수는 “원효가 현장의 번역서를 통해 불교논리학을 익힌 후 현장의 학문을 비판했다는 것은 참으로 불가사의한 일이 아닐 수 없으며, 지금 이 시대의 학문에 빗대어 우화적으로 설명한다면, ‘독일에 유학하여 칸트철학을 배운 후 최고의 칸트 학자로 명성을 날린 대(大)학자[현장]가 한국으로 돌아와 칸트의 저술을 처음 번역하여 소개하면서 칸트철학의 붐을 크게 일으켰는데, 그 번역서를 통해 칸트철학을 홀로 습득한 주변국의 어떤 학자[원효]가 그 거장의 학문을 비판하였고 그 학문의 수준 역시 그를 능가했다는 얘기와 다를 게 없다”고 비유해 설명했다.

<판비량론>은 원효의 저술 가운데 이처럼 독특한 위상을 갖는 것이지만, 아쉽게도 그 전문은 망실되고 말았다. 당의 혜소(惠沼, 650~714)가 쓴 <성유식론요의등(成唯識論了義燈)>, 신라의 태현(太賢, 8세기)이 저술한 <성유식론학기(成唯識論學記)>, 일본의 선주(善珠, 724~797)의 <유식분량결(唯識分量決)>과 <인명론소명등초(因明論疏明燈抄)및 장준(藏俊, 1104~1180)의 <인명대소초(因明大疏抄)> 등 동아시아 학승들의 저술에 인용된 모습으로 그 편린을 찾을 수 있을 뿐이었다.

그러다가 1967년에 칸다키 이치로(神田喜一郞)가 자신이 소장했던 <판비량론>필사본 단편을 영인본으로 출간하면서 국내외 불교학계에서 판비량론에 대해 주목하기 시작했다. 국내에서 2003년에 출간된 김성철 교수의 <원효의 판비량론 기초 연구>에는 ‘칸다키 이치로가 영인본으로 출간한 3장짜리 단편’ 이외에 ‘사카이우키치(酒井宇吉)가 소장했던 11행 짜리 단편’, 그리고 ‘회향게가 실린 단편’의 세 가지가 모두 실려 있다. 김 교수는 이런 필사본에, 앞에서 거론한 동아시아 학승들의 저술에 인용된 <판비량론>의 산일문(散逸文)까지 종합하여 원효의 <판비량론> 기초 연구에 매진, 큰 성과를 이룩한 것이다.

그렇다면 오치아이 소장본의 가치는 어느 정도이며, 또 앞으로의 과제는 무엇일까.

김 교수는 “오치아이가 소장한 <판비량론>필사본은, 내용이 전혀 다른 두 부분을 이어서 한 장으로 만들어 놓은 것인데, 앞부분인 제6절에서는 ‘불교인식논리학’에서 인정하는 인식수단의 종류를 논의의 소재로 삼았고, 몇 절인지 알 수 없는 뒷부분에는 설일체유부의 삼세실유설과 관계된 논의가 실려 있었다”며 “두 가지 모두 일부가 망실되었기에 논의의 전모를 알 수는 없지만, <판비량론>에서 소재로 삼았던 불교교리의 종류에 대한 새로운 정보를 제공한다는 점에서 큰 가치를 갖는다”고 평가했다.

“현존 <판비량론>단편 가운데 분량이 가장 많은 ‘칸다 소장본’의 경우 제7절에서는 ‘정토’를 논의의 소재로 삼았고, 제8, 9, 10절의 소재는 ‘유식학’의 교리였으며, 제11절과 제12절에서 ‘불교인식논리학’의 난제로 소재가 바뀌었다가, 제13, 14절에서는 다시 유식학의 교리에 대해 논의하는 것으로 볼 때 각 절들이 소재별로 함께 묶여 있지 않았다”고 전제한 김 교수는 “오치아이 소장본의 앞부분인 제6절의 경우 ‘불교인식논리학’의 문제를 다루긴 하지만 소재가 동일한 제11, 12절에서 멀리 배치되어 있기에 원효가 <판비량론>을 저술하면서 각 절의 순서에 큰 의미를 부여하지 않았다는 점이 더욱 확인된다”고 밝혔다.

김 교수는 또 “기존의 <판비량론>단편들 가운데 ‘사카이 소장본’에 아비달마교학과 관계된 논의가 실려 있었는데, ‘오치아이 소장본’의 뒷부분에서도 설일체유부의 삼세실유설을 소재로 삼아 논의를 벌인다는 점에서 유식, 인명과 아울러 아비달마의 여러 문제들이 <판비량론>의 큰 주제 가운데 하나였다는 점 역시 확인된다”고 설명했다.

김성철 교수(오른쪽 사진)는 “이렇게 인명학의 오류론을 도구로 삼아 ‘인식수단의 종류’나 ‘삼세실유의 문제’에 대해 벌이는 논의는 자은 기(基)의 <인명입정리론소(因明入正理論疏)>는 물론이고, 이에 대한 일본 학승들의 주석서인 선주(善珠)의 <인명론소명등초(因明論疏明燈抄)>, 장준(藏俊)의 <인명대소초(因明大疏抄)>의 여러 곳에서 발견되고 있다”면서 “따라서 오치아이 소장본의 망실부의 내용에 대해 보다 정확히 추정하기 위해서는 이들 문헌에 실린 유관 논의에 대해 충분히 숙달한 후 이를 현존 자료의 논의와 대조하면서 그 의미에 대해 다시 면밀히 검토해 보아야 할 것”이라며 논문을 마무리했다.