조선 태종 5년에 제작된 ‘묘법연화경 권4~7’과 17세기 불상 등 7건이 국가지정문화재 보물로 지정됐다.

문화재청(청장 나선화)은 1월 28일 ‘묘법연화경 권4~7’, ‘묘법연화경 권3~4, 5~7’, ‘평창 상원사 목조문수보살좌상 및 복장유물’, ‘평창 상원사 목조문수보살좌상 복장전적’, ‘대구 용연사 목조아미타여래삼존좌상 및 복장유물’, ‘대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상’, ‘홍가신 청난공신 교서 및 관련 고문서’ 등 7건을 보물로 지정했다.

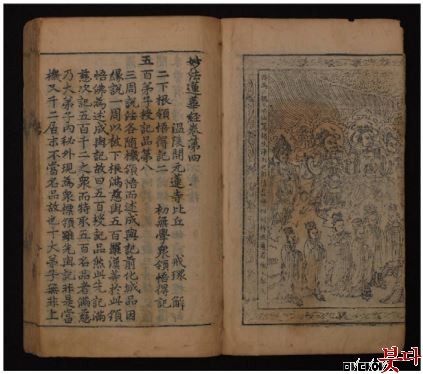

묘법연화경 권4~7

묘법연화경 권4~7보물 제961-3호 ‘묘법연화경 권4~7’은 대표적인 대승불교 경전으로 조선 태종 5년(1405)에 전라도 도솔산 안심사에서 조맹부 서체를 잘 썼던 성달생 등이 필사한 것을 새긴 목판본으로, 매우 희귀하여 가치가 높다.

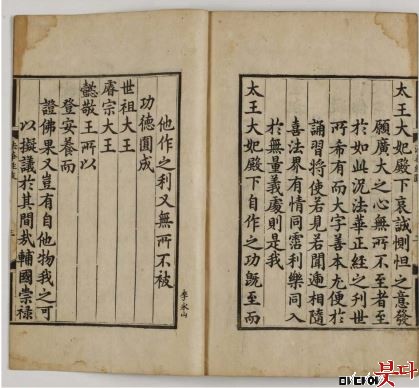

묘법연화경 권3~4, 5~7

묘법연화경 권3~4, 5~7보물 제1164-2호 ‘묘법연화경 권3~4, 5~7’은 같은 불교경전으로 왕실에서 간행한 것이어서 인쇄상태가 훌륭하다. 김수온의 발문을 통해 왕실간행 사실과 판각시기가 밝혀져 있어 조선 전기 왕실에서 이루어졌던 불경간행 연구에 중요한 자료로 평가된다.

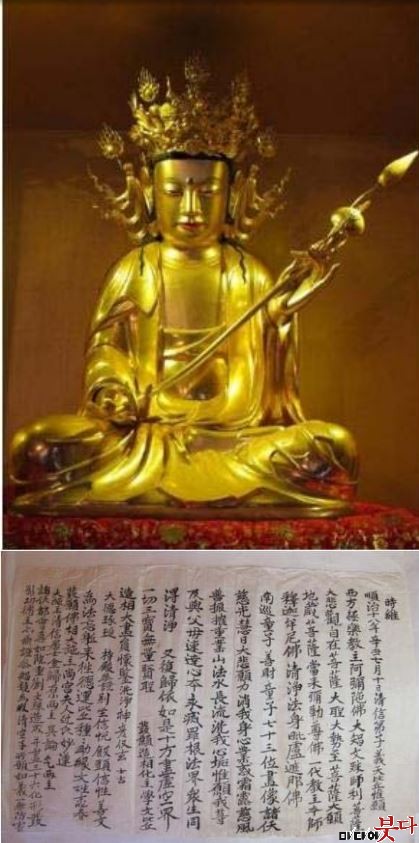

평창 상원사 목조문수보살좌상 및 복장유물

평창 상원사 목조문수보살좌상 및 복장유물보물 제1811호 ‘평창 상원사 목조문수보살좌상 및 복장유물’은 조각적인 완성도가 높고 제작연대(1661)와 작자(회감)를 밝히는 발원문을 갖추고 있어 17세기 전반과 후반의 불상조각 양식의 변천 양상을 연구하는 데 중요한 작품이다.

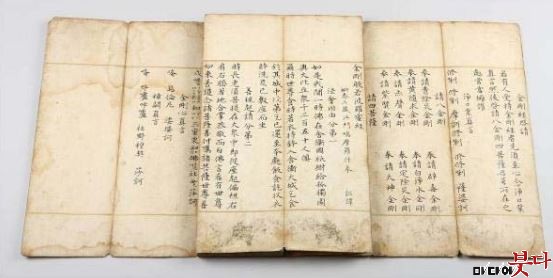

평창 상원사 목조문수보살좌성 복장전적

평창 상원사 목조문수보살좌성 복장전적보물 제1812호 ‘평창 상원사 목조문수보살좌상 복장전적’은 문수보살좌상의 복장에서 발견된 것으로 ‘백지묵서금강반야바라밀경’과 ‘묘법연화경 권6’을 포함한다. 묘법연화경은 여말선초에 펴낸 후쇄본으로 희귀한 판본이다.

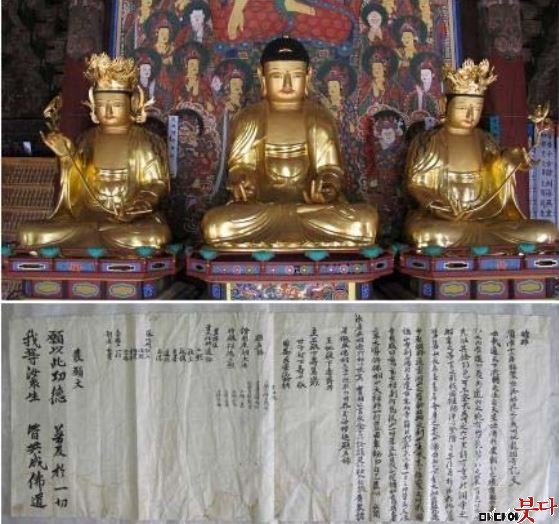

대구 용연사 목조아미타여래삼존좌상 및 복장유물

보물 제1813호 ‘대구 용연사 목조아미타여래삼존좌상 및 복장유물’은 발원문을 통해 정확한 제작연대(1665)와 제작자(도우)를 알 수 있는 작품이다. 당당한 불신, 강직한 선묘 등에서 17세기 대표적인 조각승 도우의 양식적 특징이 잘 나타나있다. 중수개금기까지 포함하고 있어 불상의 개금 연구에도 중요한 자료로 평가된다.

대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상

보물 제1814호 ‘대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상’ 또한 발원문을 갖추고 있는 1653년 도우의 작품으로, 용연사 삼존좌상과 거의 같은 양식을 보여주는 우수한 작품이다. 현재까지 알려진 불상 가운데 제작시기가 가장 앞서는 도우 작품인 점에서 주목된다.

홍가신 청난공신 교서 및 관련 고문서

보물 제1815호 ‘홍가신 청난공신 교서 및 관련 고문서’는 조선 중기의 문신 문장공 홍가신에게 내린 청난공신 교서를 비롯하여 홍가신의 부인, 부친 등에 내린 문서 총 8점이다. 청난공신은 1604년 이몽학의 난을 평정한 신하에게 내린 공신 호로, 이 교서를 통해 임진왜란 중 발발했던 반란사건과 당시 사회사를 이해할 수 있다.

이번에 지정된 ‘묘법연화경 권3~4, 5~7’건은 문화재청이 시행한 불교문화재 일제조사를 거쳐 국가문화재로 지정됐고, ‘평창 상원사 목조문수보살좌상 및 복장유물’ 등 6건은 일반 문화재 소유자의 신청에 따라 국가문화재로 지정됐다.

문화재청은 이번에 보물로 지정된 문화재가 체계적으로 보존 관리될 수 있도록 지방자치단체, 소유자 등과 적극 협조해 나갈 계획이라고 밝혔다.