광화문에서 이순신동상에 이르는 약 900m의 거리는 조선시대 육조거리였다. 최근 서울시가 이곳에 광화문광장 조성사업을 진행하면서 현재 광화문 대로 곳곳에서 발굴조사가 한창 진행 중이다.

문화재청은 9월 18일 세종로 발구조사현장에서 발굴조사단 지도위원회를 열었다.

한강문화재연구원은 사업부지 내 육조거리 및 육조와 관련된 건물터가 남아있는지 확인하기 위해 9월 5일부터 조사를 실시해 토층에서 다량의 동물 뼈와 도자기 파편, 조가비 등을 시굴했다. 한강문화재연구원의 발표에 따르면 토층 단면은 인위적으로 다져진 형태를 띠고 있어 사람들이 일정기간 밟고 다닌 뒤 다시 보수하는 과정을 거친 것으로 분석했다. 이날 지도위원회에서는 유적의 성격을 검토하고 조사대상지의 향후 처리문제 등을 논의했다.

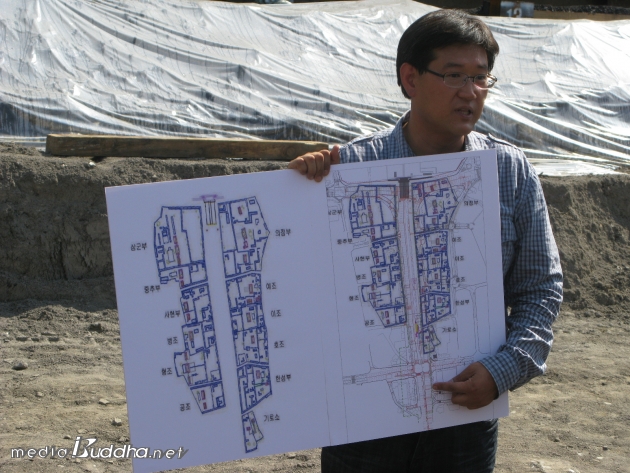

현장 설명에서 한강문화재연구원 박준범 책임조사원은 “광화문광장 부지에서는 동물뼈, 도자기외에 1968년 폐선된 서울전차의 침목도 함께 발견돼 조선시대와 근현대 이르는 다양한 문화층을 파악할 수 있다”고 밝혔다.

연세대학교 원주캠퍼스 조태섭 교수는 “이번에 출토된 다량의 뼈는 대부분 소뼈이고 개의뼈도 소량 섞여있는데 인위적으로 한 곳에 모아둔 것으로 파악된다”며 “출토지역이 기로소(조선시대 퇴임관리들의 예우를 목적으로 설치한 기구) 위치로 추정되는 곳인데 아마 식용후 잔존물 처리를 위해 한 곳에 묻어둔 것으로 보인다”고 분석했다.

나선화 지도위원은 “도자기를 살펴보면 15세기에서 20세기 초 일제강점기까지 다양한 파편이 섞여있는데 15세기는 소량이고 17세기에서 19세기 사이에 만들어진 도자기가 많은 양을 차지한다”며 “오랜기간 생활하며 축적된 양상”이라고 말했다. 나선화 위원은 “출토된 것만으로는 육조거리에 대한 정확한 분석이 어려워 확실한 발굴조사가 필요하다”고 강조했다.

김동현 지도위원은 “광화문광장을 조성하는 일도 중요하지만 조사가능한 범위에서 정밀조사를 벌여야하며 토층 등을 보존해 보여줄 수 있는 방안도 함께 모색해야 한다”고 주장했다.

이날 지도위원회의에 참석한 지도위원들은 육조거리의 조성 방식, 규모, 위치 등을 조사하기위해 철저한 발굴 등 후속조치가 필요함에 뜻을 모았다.