포리암

앞에는 염전.

뒤로는 학미산의 시루봉.

그 산비탈에 숨어 있는 작은 절.

포리암엔 노스님처럼 늙으신 공양주 할머니가 계셨습니다.

할머니의 얼굴에도 노스님의 얼굴처럼 검버섯이 많습니다. 할머니는 거센 바람이 불면 쓰러질 듯 아주 호리호리합니다.

“아이구우, 우리 스님 이뿌기도 하셔라!”

머리가 하얗게 센 할머니는 정안 스님을 만나자마자 덜컥 품에 안았습니다.

정안 스님은 고개를 푹 숙인 채 아무 말도 하지 못합니다.

그리고 노스님과 정안 스님, 공양주 할머니의 포리암 생활이 시작되었습니다.

할머니는 정안 스님과 하루에 몇 번을 만나도 합장을 합니다. 할머니는 노스님을 ‘큰스님'이라고 부르고, 정안 스님을‘작은 스님’이라고 부릅니다.

정안 스님은 널따란 염전이 바라다 보이는 포리암이 마음에 듭니다. 넓은 갯벌, 줄지어 늘어선 소금집, 그리고 빨갛게 지는 노을이 좋습니다. 바람도 첩첩 산골짝 가리왕산의 불암사보다 훨씬 부드럽습니다. 불암사의 바람은 그야말로 칼바람이었습니다. 12월 초순이면 이미 눈이 길을 덮었습니다.

그렇지만 포리암의 겨울은 햇볕이 비치면 꼭 봄날 같습니다. 정안 스님은 항상 혼자 절 마당에 서서 검은 갯벌 위로 떨어지는 햇볕을 봅니다. 또 까닭 없이 눈물이 흘러내립니다.

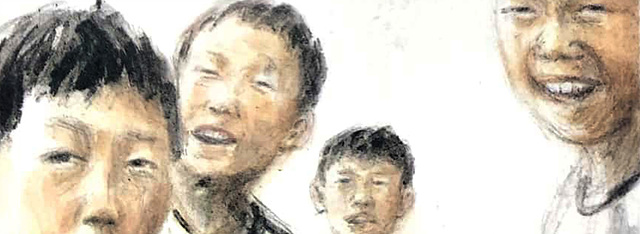

그림 이승민

정안 스님은 거울을 보지 않습니다. 자신의 얼굴을 보기가 싫습니다. 아니 눈을 보기 싫습니다. 죄진 것 없이 고개를 숙이는 생활, 정안 스님은 아무도 사람이 살지 않는 곳에 살고 싶습니다. 방도 혼자 쓰고 싶습니다. 포리암엔 방이 여러 개 있는데...... 그러나 그런 속마음을 드러낼 수는 없습니다.

그러나 정안 스님은 노스님과 같은 방을 씁니다. 노스님은 불암사에 다녀온 후로 예불 때를 제외하고는 줄곧 누워 있습니다. 얼굴은 창백하고, 숨소리는 점점 거칠어졌습니다. 그런데 이상하게도 이곳으로 온 후로 노스님은 정안 스님에게 아침저녁의 예불에 참석하라고 하지도 않습니다. 법당 앞마당을 쓸라고도 하지 않습니다. 그런데도 정안 스님은 아침저녁 예불은 물론이고, 법당 앞마당도 깨끗이 씁니다. 노스님의 불호령이 언제 떨어질지 모르기 때문입니다.

정안 스님은 노스님이 걱정되지만, 마음이 아프지는 않습니다. 다른 스님들과 똑같이 대합니다. 정안 스님은 항상 누가 말을 시키기 전에는 말이 없습니다.

“내 걱정은 할 것 없다.”

“병원 한번 가세요.”

정안 스님의 말은 건성입니다.

노스님은 희미하게 웃으며 고개를 젓습니다.

“예불 드릴 때 뒤에서 보면 큰스님하고 작은 스님하고 뒷꼭지가 어쩌면 그렇게 똑같아요?”

공양주 할머니가 그렇게 말하면 정안 스님은 화가 납니다.

그것은 노스님도 마찬가지입니다.

“나보다 정안이가 나아야지. 똑같으면 안 되지요.”

“그게 아니고 뒷모습이......”

그러나 노스님은 공양주 할머니의 말을 끝까지 듣지 않습니다.

“조금이라도 정안이가 날 닮으면 안 돼요.”

정안 스님은 화를 내는 노스님이 조금도 서운하지 않습니다. 작은 키에 검버섯이 잔뜩 난 노스님을 닮았다면 그것은 안 될 일입니다.

정안 스님이 포리암으로 온 지 닷새가 되던 날, 노스님께서 할머니를 불렀습니다.

“내일 보살님이 정안 스님 데리고 학교에 다녀오세요.”

말은 하지 않았지만 정안 스님도 학교에 가고 싶습니다. 아침에 줄을 지어 학교를 가는 아이들의 모습을 바라보면서 혼자 애를 태웠습니다. 그러나 또 새로운 아이들을 어떻게 만나야 할지 걱정입니다. 정말 학교는 가고 싶은데, 또 절대로 가고 싶지 않습니다. 많은 아이들과 선생님들의 눈을 감당할 자신이 없습니다.

‘혼자 사는 것이 제일 좋은데.’ 정안 스님은 가슴이 뛰었습니다. 분명히 학교에 가면 선생님이나 아이들이 이상하게 볼 텐데...... 정안 스님의 마음은 갈피를 잡을 수 없습니다.

“작은 스님 모시고 학교 가자면 저도 치장을 해야겠네요.”

“보살님은 치장 안 하셔도 워낙 미인이지요.”

노스님과 할머니가 함께 웃었습니다.

그러나 정안 스님은 웃을 수가 없습니다.

그 날 밤.

정안 스님은 잠을 이룰 수 없습니다. 내 눈은 왜 이렇게 되었을까? 나는 왜 절에서 사는 걸까? 또다시 눈물이 흐릅니다. 그러다가 다시 선생님은 어떤 분이고, 반 친구들은? 정안 스님은 거의 뜬눈으로 밤을 세웠습니다.

다음날.

노스님은 자리에서 일어나지 못했습니다. 얼굴은 더 창백해져 있었습니다. 그러나 정안 스님은 학교 갈 생각으로 노스님의 얼굴을 살필 겨를이 없습니다. 어떻게 해야 하나?

“다녀오겠습.......”

정안 스님은 말끝을 흐렸습니다.

“학교도 절하고 똑같은 곳이다.”

정안 스님은 노스님의 말뜻을 잘 알고 있습니다. 그런데도 노스님은 뒷말을 답니다. 그것이 싫습니다. 자신이 알고 있는 이야기를 자꾸 하는 노스님이 밉습니다.

“이곳에는 부처님이 한 분밖에 없지만, 학교는 수많은 부처님이 계신 곳이다. 선생님 부처님, 친구 부처님, 알겠지?”

“......”

벌써 몇 번이나 들은 이야기입니다. 그렇지만 정안 스님은 고개를 끄덕이며 곱게 합장을 하였습니다. 그리고 뒤도 돌아보지 않고 할머니와 함께 가방을 메고 언덕을 내려갑니다. 그런데 그때까지 자리에서 일어나지 못했던 노스님이 일어나서 학교를 향해 가는 정안 스님을 바라보고 있습니다. 고개를 넘어 학교로 가는 정안 스님의 모습이 하나도 보이지 않을 때까지. 노스님의 눈엔 왕방울만 한 눈물이 매달려 있습니다.

그것을 알 리 없는 정안 스님은 할머니와 함께 천천히 학교에 갑니다. 학교는 갯벌과 월곶산이 만나는 끝자리에 있었습니다. 학교 앞에는 수도 헤일 수 없이 많은 소금집이 늘어서 있습니다. 그리고 그 하늘 위엔 많지는 않지만 몇 마리의 갈매기들이 훨훨 날아다닙니다.

“공장 소금이 들어와서 이젠 여기서 소금 안 만들어요.”

할머니가 소금밭을 가리키며 말했습니다.

“소금 기차가 지나가는 것을 봤어요.”

“그건 여기서 만든 소금이 아니에요. 웃녘 소래에서 만든 소금이에요.”

포리 초등학교.

운동장은 멀리서 보던 것과는 다르게 굉장히 넓습니다. 농구대와 축구대도 있고, 누군지 알 수 없는 동상도 서 있습니다. 체육시간인지 아이들이 뛰어 놉니다. 아이들은 승복을 입은 정안 스님을 힐끗힐끗 쳐다봅니다.

“야, 쟤는 왜 검은 안경을 썼냐?”

“장님인가 보지.”

“까까머리에 검은 안경? 흐흐흐!”

그래도 정안 스님은 앞만 보고 걷습니다.

쉬는 시간이라 교무실에는 몇 분의 선생님이 앉아 있습니다. 할머니는 그중 가장 앞자리에 앉아있는 선생님에게 다가가 이야기를 합니다. 할머니는 정안 스님이 엄마 아버지가 없이 노스님과 함께 포리암에 산다는 이야기를 하고 있습니다.

할머니가 선생님에게 이야기를 하는 동안 정안 스님은 고개를 푹 숙이고 있습니다. 창피하고 부끄러웠습니다. 다른 아이들과 다른 얼굴, 엄마 아버지가 없는 설움, 그것은 누구도 겪어보지 않고는 모를 일입니다. 정안 스님은 바로 이런 때가 가장 힘듭니다.

할머니의 이야기를 다 듣고 난 그 선생님이 어디론가 전화를 합니다.

“3학년 2반 담임 선생님께 전화를 해놨습니다. 지금 그리 가세요.”

“그럼 오늘부터 공부할 수 있습니까?”

“그럼요.”

그 선생님이 싱긋 웃으면서 말합니다.

정안 스님과 할머니는 나란히 합장을 하고 교무실을 빠져나왔습니다.

이윽고 하얀 건물의 일층 중간, 3학년 2반.

할머니와 정안 스님이 교실 문을 열고 들어가자 선생님이 반갑게 나왔습니다. 아주 젊은 여선생님입니다.

정안 스님은 고개를 푹 숙였습니다.

“선생님, 우리 작은 스님입니다. 앞으로 잘 부탁드립니다.”

선생님이 정안 스님의 손을 잡습니다.

“우리 반에 새로운 친구가 생겼어요. 김명구.”

그림 이승민

정안스님은 반 아이들에게 합장을 하였습니다. 아이들이 웅성거렸습니다.

“명구는 저기 월곶 포리암 스님이에요. 그렇지만 우리하고 똑같은 친구에요. 3학년이 얼마 남지는 않았지만 모두들 친하게 지내도록 하세요.”

아이들이 박수를 쳤습니다.

할머니가 합장을 하고 떠났습니다.

키가 작은 정안 스님의 자리는 앞에서 두 번째 줄입니다. 짝꿍은 서양 사람처럼 하얀 얼굴의 여자아이였습니다. 정안 스님은 꿀 먹은 벙어리처럼 자리에 앉았습니다.

“난 김희진.”

“난 김명구.”

그것이 정안 스님과 희진이와의 첫 만남이었습니다. <계속>