도봉서원은 고려시대 영국사가 있던 자리에 들어선 서원으로, 조선시대 숭유억불 정책 속에서 기존의 사찰을 철폐하고 그 자리에 서원을 건립하는 분위기 속에서 형성됐다. 사원을 철폐하고 서원을 만든 유적에서 불교용구가 발굴된 것은 이번이 처음이다.

특히 공개 유물 중에는 보존상태가 양호하고 여태까지 동아시아에서 발견된 바 없는 독특한 형태의 금강령이 발굴돼 눈길을 끈다.

문화재청과 발굴조사단인 서울문화유산연구원(원장 김일규, 이하 발굴조사단)은 2012년 도봉서원터 발굴조사 결과 수습한 이들 불교용구 관련 유물 일체를 오늘(8월 21일) 오전 10시 국립고궁박물관 강당에서 공개했다.

발굴조사단은 서울특별시기념물 28호인 ‘도봉서원과 각석군(刻石群)’ 복원정비 계획에 따라 시굴조사 결과를 바탕으로 지난 2012년 5~9월 본격적인 발굴조사를 벌인 결과 도봉서원이 조선 초기까지 존재한 사실이 확인되는 영국사(寧國寺)라는 사찰터에 건립된 사실을 확인했다.

발굴조사 과정에서 도봉서원 터 중심을 이루는 제5호 건물터(동서 12.63m, 남북 12.74m)가 원래는 영국사라는 사찰의 중심 건축물인 금당 혹은 대웅전을 그대로 활용한 사실이 드러났다. 일부 건물 또는 기단을 재활용하였고, 석축과 속도랑배수시설 위에 조선 시대 건물을 축조한 흔적도 확인됐다.

공개된 불교용구는 도봉서원터에서 중심에 해당하는 5호 건물지 기단에서 출토됐다. 건물지 기단을 파서 묻은 흔적이 전혀 없는 것으로 볼 때, 도봉서원 건축 이전에 영국사 건물이 조성될 당시 제의 행위와 관련하여 불교용구를 기단부에 묻은 것으로 보인다.

이번에 출토된 불교용구는 총 77점이다. 출토 유물은 금동제 금강저(金剛杵)와 금강령(金剛鈴)을 비롯하여 ▲청동제 뚜껑항아리(有蓋壺)와 뚜껑합(有蓋盒) ▲현향로(懸香爐)와 부형대향로(釜形大香爐), 수각향로(獸脚香爐) 등 다양한 형태의 향로 ▲세(洗, 세숫대야형 용구) ▲향완(香埦, 향을 피우는 그릇) ▲대부완(臺附埦, 굽 달린 사발) ▲발우(鉢盂), 대접, 숟가락 등 종류가 다양하다.

유물들은 큰 향로 안에 작은 청동기들을 넣고 그 위에 세숫대야같이 생긴 청동 수각향로를 덮은 상태로 출토됐다. 이 같은 방식은 1993년 청주에서 발굴된 청동호 내부에 청동제기 40여 점을 일괄매납한 것과 2003년 창녕 말흘리 유적에서 쇠솥 안에 용구를 넣고 향로로 덮은 유물이 출토된 것과 유사하다. 의식 절차에 의한 것인지 우연인 것인지는 확실치 않으나 보관양식이 비슷한 것이다.

또 청동합 뚜껑 구연부에는 ‘도봉사금동좌향합일구입중이십육’이라는 글씨가 음각으로 새져졌고, 청동현향로 손잡이 결합부 양측에서도 각각 ‘도봉사’, ‘장(유)물’이라는 명문이 확인되는 등 고려시대에 이미 존재가 확인되는 인근 도봉사(道峯寺)라는 사찰과 더욱 밀접한 관련을 지닐 것으로 보인다. 이들 공양품은 영국사 창건 혹은 중건에 즈음해 도봉사에서 가져온 것들로 추측되기도 한다.

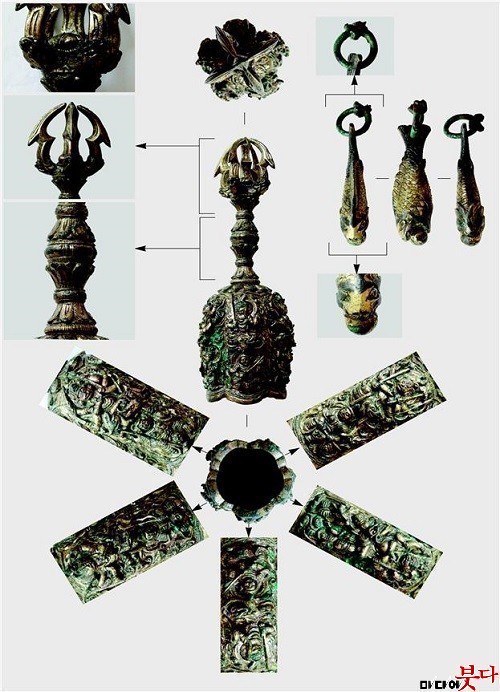

금동제 금강령. 사진=문화재청 제공

금동제 금강저.

금강령의 세부모습.

발굴 유물 중에는 특히 조각 혹은 제작 수법이 가장 뛰어난 수작으로 평가되는 금강령이 눈길을 끈다. 금강령과 금강저가 세트로 발굴된 예는 2007년 충북 본리에서 출토된 후 처음으로, 10~12세기 사이에 제작된 것으로 추정된다.

발굴조사단은 금강령을 통해 우리나라에서 밀교식 법구가 사용됐다는 것을 확인할 수 있다고 밝혔다. 금강령의 도상을 밀교식 도상으로 보는 가장 큰 이유는 명왕의 존재 때문이다. 오대명왕의 존재는 일반적인 불교의례와 차이를 보인다.

또 일반적으로 금강령에는 오대명왕, 범천, 제석천, 사천왕, 팔부중 등의 도상이 새겨지는데, 대게는 한 금강령에 하나의 도상을 새기는 반면 이번에 발견된 금강령은 위아래를 반으로 나눠 위에는 오대명왕을, 밑에는 범천과 제석천을 새긴 모습으로 그 유례가 없다.

이는 중국 당나라 시대의 금강령과 가진 도상형태와 비슷하기도 하나 금강령 윗부분에 사리를 안치하는 사리공의 형태도 같은 시대 중국이나 일본과는 다른 양식이다. 또 당대에는 사천왕령만 보이고 있어 오대명왕이 새겨진 이번 출토 유물과는 차이를 보인다. 이 같은 유례의 유물은 중국에서도 발견된 바 없어 우리나라에서 자체 제작했을 가능성이 큰 것으로 보인다.

금강저와 금강령, 완전한 물고기 모양 형태가 보존된 금강령의 설.

금강령의 설(舌, 흔들면 소리가 나도록 방울 안에 매다는 것) 부분이 완전한 형태의 물고기 모양을 유지하고 있는 것도 주목할 만하다. 현재 우리나라에서 유일하게 국보로 지정돼 있는 송광사 금강령의 경우 저 부분이 없고 령 부분만 있는데, 이번에 출토된 금강령은 도상이 좋고 확연할 뿐 아니라 설 부분도 완전해 국보로서의 가치가 확연하다.

뿐만 아니라 설과 금강령을 연결하는 고리는 철제로 만들어졌다. 같은 시기 다른 나라에서는 복학금속을 쓰는 경우가 드물어 통일신라에서 고려로 이어지는 제작기법을 알 수 있어 매우 중요하다.

발굴조사단은 “도봉서원터에서 출토된 유물들이 이 지역에서 불교가 매우 번성하였음을 알려주는 중요한 자료이며, 화려하고 뛰어났던 고려 시대 금속 기술의 정수를 보여주고 있다”고 평가했다.

청동제 현황로

청동세.

청동향완

청동발우.

청동제 유개합.

청동제 부형대향로.

청동수각향로.

청동제삼족형향로

*도봉서원은?

율곡 이이(栗谷 李珥, 1536~1584년)의 <율곡전서(栗谷全書)>와 고산자 김정호(古山子 金正浩, 미상~1866년)의 <대동지지(大東地志)> 등 여러 문집이 전하는 바에 의하면, 1573년 정암 조광조(靜庵 趙光祖, 1482~1519년)를 추존하기 위해 옛 영국사(寧國寺)의 터에 창건되었다고 한다. 도봉서원은 임진왜란으로 전소하였다가 1608년 중건된 후 1871년 서원철폐령으로 헐어내기까지 약 260여 년간 유지되었다. 1903년 지방 유림이 제단을 복원하고, 1970년에 사우(祠宇)를 복원하여 오늘에 이르고 있다. 사우(祠宇)는 선조(先祖) 또는 선현의 신주(神主)나 영정(影幀)을 모셔 두고, 연 수차에 걸쳐 제향을 행하는 장소를 말한다.

도봉서원터 항공사진.

유물이 대거 출토된 제5호 건물지.