최초의 한글경전 언해불전에 담긴 뜻밖의 해석과 어휘들

1천 년 전 한문의 뜻이 과연 지금 우리가 아는 뜻과 같을까?

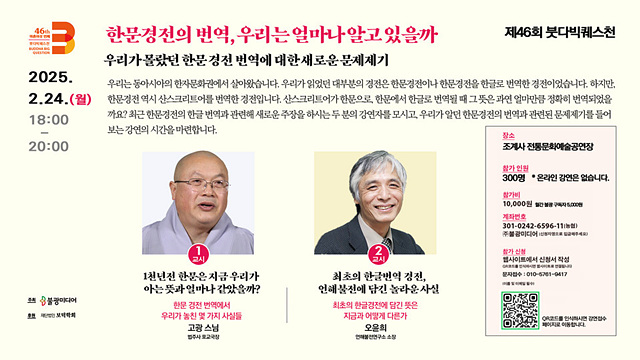

‘붓다빅퀘스천 46회’가 불기 2569(2025)년 2월 24일(월) 오후 6시부터 8시까지 조계사 전통문화예술공연장에서 개최된다.

이번 2025년의 첫 번째 붓다빅퀘스천에서 한문경전의 번역 문제를 다룬다. 지난해 불광미디어에서 어원을 통해 본 불교라는 강의를 통해 한문경전 번역에 대한 도발적인 문제제기를 했던 고광 스님이 첫 번 째 강연자로 나서 <1천년전 한문은 지금 우리가 아는 뜻과 얼마나 같았을까? -한문 경전 번역에서 우리가 놓친 몇 가지 사실들>을 주제로 강연을 한다.

인도말이 한문으로 번역될 당시의 한문 어휘가 지금 우리가 아는 뜻과 같은 것인지, 만약 다르다면 우리가 지금 한글로 번역해 알고 있는 경전의 뜻은 바른 것인지를 검토한다. 고광 스님은 일례로 일체(一切)와 제(諸)라는 단어를 비교합니다. 흔히 '모든'이라는 말로 번역하지만, 그렇지 않다는 것이다.

두 번 째 강사로는 오윤희 언해불전연구소 소장이 <최초의 한글번역 경전, 언해불전에 담긴 놀라운 사실 -최초의 한글경전에 담긴 뜻은 지금과 어떻게 다른가>를 주제로 강연에 나선다. 오윤희 소장은 지난 국가지원을 받아 2019년부터 5년간 ‘언해불전 공동연구지원시스템을 구축하고 해석하는 역해사업을 진행했다. 이를 통해 <능엄경언해> 전산화 작업, <반야심경언해> 전자출판 발표회 등 14종 언해 불전을 전산화했다. 우리말로 처음 번역됐던 언해불전의 내용을 전산화하고 그 구조를 분석해 아카이브로 만드는 작업을 한 것이다. 그런데 그 과정에서 몇 가지 특이한 점을 발견한다. 우리는 지금 돈오(頓悟)라는 말을 문득 혹은 홀연히, 갑자기 깨닫다는 뜻으로 번역하는데, 최초의 언해불전에는 돈(頓)의 의미를 '모두, 다'라는 의미를 풀어낸다.

언어가 가진 의미와 뜻, 그리고 표현은 끊임없이 변화한다. 한글이 창제될 당시 '어리다'는 말은 '어리석다' 였지만 지금은 '나이가 어리다'는 뜻으로 변한 것처럼. ‘붓다빅퀘스천 46회’에서는 우리가 지금 알고 있는 한문경전의 번역은 과연 어디까지가 사실에 부합하는 것일까? 고광 스님과 오윤희 소장의 강연을 통해 경전번역에 대한 새로운 문제제기를 살펴본다.

강연자 소개

고광 스님 법주사 포교국장 동국대 선학과 졸업, 제방 선원에서 안거 수행. 미국 LA관음사에서 수행. 미얀마로 건너가 초기불교 수행. 단양 지장사 주지, 수원사 포교국장 역임. 불광미디어에서 '어원을 통해본 불교 39강' 방송. 저서로 <할! 임제선사 어록>가 있다

오윤희 언해불전연구소장 연세대 철학과 졸업. 봉선사 월운강백 문하에서 한문 불전을 익혔다. 1980년대 말, 불전 전산화에 뜻을 두고 외국의 불전 전문가들과 교류하며 고려대장경전산화를 위한 준비를 했다. 1993년 해인사에서 고려대장경연구소 설립에 참여하였고, ‘불교문헌자동화연구실’, ‘비백교학연구소’ 등을 창립, 불전전산화에 관련한 일에 매진했다. 2005년 고려대장경연구소 소장에 취임, 2010년까지 ‘한일공동고려초조대장경 디지털화 사업’을 완료하였으며, ‘고려대장경지식베이스’, ‘고려대장경이미지연구지원시스템’, ‘고려대장경-돈황사본 대조연구지원시스템’ 등의 프로젝트들을 기획, 추진했다. 2006년 ‘고려대장경 천년의 해’ 기념사업을 제안, 추진해왔다. 저서에 『매트릭스, 사이버스페이스, 그리고 선』(호미, 2003), 『대장경, 천 년의 지혜를 담은 그릇』, 『일꾼 의천』, 『디지털북』이 있다.

|