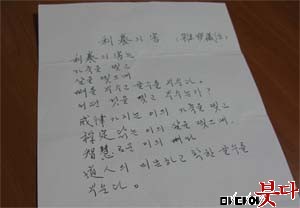

평소 존경하는 한 스님이 편지봉투를 지인을 통해 보내왔다. 뵐 때마다 늘 좋은 가르침을 주신 스승이신지라, 말씀이 아닌 글을 전해주신 뜻이 궁금했다. 아마도 무엇인가 매우 긴요한 말씀을 보내신 것이려니, 생각하며 봉투에서 편지를 꺼내 읽었다.

利養의 害. (雜寶藏經)

利養의 害는

가죽을 찢고

살을 찢으며

뼈를 부수고 골수를 부순다.

어떤 것을 찢고 부수는가?

戒律 가지는 이의 가죽을 찢고

禪定 닦는 이의 살을 찢으며,

智慧로운 이의 뼈와

道人의 미묘하고 착한 골수를 부순다.

꾹꾹 펜을 눌러 쓴 편지글의 전문은 위와 같다. 이양이란 일반사전에는 나오지 않는 경전 상의 용어이지만, 통상 ‘이끗’, ‘먹이’, 또는 '재물과 이익'의 뜻으로 풀이된다. 부연하면, 선업을 짓지 않고 탐욕심으로 재물과 이익을 바라는 것을 말하는데, 이 경구를 읽으면서 이양이 수행자에게 얼마나 해로운 것인가를 세상에 널리 알리기 위한 스님의 배려와 단심을 가슴으로 절감할 수 있었다.

꾹꾹 펜을 눌러 쓴 편지글의 전문은 위와 같다. 이양이란 일반사전에는 나오지 않는 경전 상의 용어이지만, 통상 ‘이끗’, ‘먹이’, 또는 '재물과 이익'의 뜻으로 풀이된다. 부연하면, 선업을 짓지 않고 탐욕심으로 재물과 이익을 바라는 것을 말하는데, 이 경구를 읽으면서 이양이 수행자에게 얼마나 해로운 것인가를 세상에 널리 알리기 위한 스님의 배려와 단심을 가슴으로 절감할 수 있었다.

이양이란 무엇인가? 다른 말씀 없이 오직 경전내용 가운데에서도 핵심만을 적어 보낸 이 친필 편지를 읽으며 많은 생각을 했다. 부처님의 가르침과 다르게 가고 있는 한국불교 승단에 경종을 울려줘야 마땅할 오래 묵은 기자가 경전을 제대로 읽지 않아 올바른 방향을 제시하고 있지 못하니, 한국의 승단에 지남이 될 만한 가르침을 경전에서 손수 찾아 보내주신 것이라는 걸, 오래지 않아 이심전심으로 알게 되었다.

곰곰이 생각해보니 <잡보장경>에 나오는 부처님의 ‘이양의 해’에 대한 이 간곡한 가르침은 비단 출가승단에만 해당되는 것이 아니었다. 갖가지 공양물을 들고 스님들의 수행처로 모여드는 재가자들에게도 동시에 해당되는 가르침이었던 것이다.

출가자에게는 ‘이양의 해’가 얼마나 무서운 것인지를 알려주고, 재가자에게는 ‘이양의 해’가 생겨나도록 조건을 만드는 것이 얼마나 큰 업보인가를 알려준 경종에 다름 아니었다.

요즘 작은 규모의 절들의 운영이 갈수록 어렵다고 아우성이다. 신도가 줄다 보니, 각종 불사를 벌이게 되고, 그런 것이 부담으로 작용해 신도들이 작은 절을 기피하는 현상이 나타나고, 상대적으로 익명성이 보장되는 큰절로 몰리는 경향이 짙어지면서 불거진 현상으로 보인다. 그러다보니 작은 절들은 불자들의 정기적인 시주로 운영될 수 없고, 재를 치르거나 방편이라는 명분으로 길흉화복을 점쳐주는 것으로 눈을 돌리는 경우가 적지 않다고 한다.

자연스럽게 큰절은 인파와 시주가 넘쳐나고, 작은 절은 갈수록 어려워지거나 심지어 문을 닫는 경우도 있으니 심각한 사안이 아닐 수 없다. 그런데 이양에 눈먼 적잖은 승려들은 이런 문제를 근본적으로 해결할 생각은 하지 않고, 큰절이나 문화재가 있는 명산대찰을 차지하려고 경쟁하고, 나아가 세력까지 형성해서 ‘이양’이 넘쳐흐르는 절을 차지하거나, 차지한 이양을 지키고 늘리기 위해 종권을 향해 부나방처럼 달려드는 악순환이 계속되는 것이 아닌가.

부처님께서 설하신 ‘이양의 해’는 설사 수행을 잘하고 있는 참 수행자들이 모여 사는 수행처라고 할지라도 지나친 공양은 해가 된다는 것, 수행자들은 공양물을 꼭 필요한 것 이상으로 받아서는 안 된다는 것을 가르친 것이라고 여겨진다. 하물며 선행과 수행을 등한히 하고 비승가적 행태를 하는 곳에 대한 공양이 가져다 줄 해악은 얼마나 끔찍할 것인가.

혈서를 쓰듯 또박 또박 적어 내려간 스님의 편지를 읽으며, 부랴부랴 <잡보장경> 가운데 ‘이양의 해’를 다룬 편을 찾아서 읽었다. 전문을 읽으니 이양에 흔들리는 제자들에게 간절한 마음으로 경계의 말씀을 내리는 부처님의 마음이 더욱 절절하게 다가온다.

동국대 역경원에서 번역한 잡보장경 제7권 ‘부처님께서 비구들을 위하여 이양(利養)의 화됨을 말씀하신 인연’ 내용은 아래와 같다.

그 때 부처님께서는 사위국에 계시면서 이양(利養)을 싫어하고 근심하셨다.

한 깊은 숲이 있었는데, 이름이 탐장엄(貪莊嚴)이었다.

부처님께서는 이양을 피하여 그 숲으로 가셨다. 숲에는 절이 있고 나익가(那弋迦)라는 아라한이 그 절 주지였다.

부처님께서는 그 숲으로 가셨다. 한낮이 되자 가사를 가지고 공양하는 사람이 숲 속에 가득 찼다.

그들은 ‘우리는 이양을 바라지 않는데, 이양은 항상 우리 뒤를 따른다’고 하였다.

다시 1만 2천 비구도 거기 왔다. 부처님께서는 그 비구들에게 말씀하셨다.

“이양이란 큰 재해로서 장애가 된다. 나아가서는 아라한까지도 이양의 장애를 받느니라.”

비구들은 아뢰었다.

“어떤 장애가 됩니까?”

부처님께서는 말씀하셨다.

“이양의 해는 가죽을 찢고 살을 찢으며, 뼈를 부수고 골수를 부순다. 어떤 것을 찢고 부수는가? 계율(戒律)을 가지는 이의 가죽을 찢고 선정(禪定) 닦는 이의 살을 찢으며, 지혜(智慧)로운 이의 뼈와 미묘하고 착한 마음의 골수를 부수느니라.”

1만 2천 비구들은 모두 세 가지 옷과 여섯 가지 물건만 가지고 아련야의 생활을 하면서 다른 물건은 받지 않았다.

부처님께서는 찬탄하셨다.

“착하고 착하다. 너희들은 아련야의 법을 잘 지키는구나. 그것은 욕심이 적은 법이요, 욕심이 많은 법이 아니다. 그것은 만족할 줄 아는 법이요, 만족할 줄 모르는 법이 아니다. 그것은 한적한 것을 즐겨 하는 법이요, 시끄러움을 즐겨 하는 법이 아니다. 그것은 노력하는 법이요, 게으른 법이 아니다. 그것은 바르게 생각하는 법이요, 삿되게 생각하는 법이 아니다. 그것은 안정한 마음의 법이요, 산란한 마음의 법이 아니다. 그것은 지혜의 법이요, 어리석음의 법이 아니니라.”

비구들은 이 말씀을 듣고 모두 아라한이 되었다. 비구들은 부처님께 아뢰었다.

“참으로 드문 일입니다, 세존이시여.”

부처님께서는 말씀하셨다.

“그것은 오늘만이 아니라 과거에도 그러하였느니라.

옛날 가시국에 야차라는 재상이 있었고, 야차의 아들은 이름이 야아달다(夜兒達多)였다. 그는 세상의 덧없음을 깊이 깨닫고 집을 떠나 신선을 배웠다.

그런데 여러 신선들은 욕심이 많아 모두 과실과 풀을 가지고 서로 다투었다. 그는 그들에게 욕심이 적은 것을 가르치기 위해 부드러운 풀을 버리고 거친 풀을 가지며, 맛난 과실을 버리고 쓴 과실을 가지며, 새로운 과실을 버리고 묵은 과실을 취하였다.

이렇게 과실을 버리고 가지고 한 뒤에는 곧 5신통을 얻었다. 1만 2천 선인은 그가 그렇게 하는 것을 보고 욕심이 적은 것을 배워 다시는 많이 구하지 않고, 또 5신통을 얻었다.

그리하여 야아달다는 차츰 방편을 써서 여러 선인들을 교화하다가 목숨을 마친 뒤에는 불용처(不用處)에 났느니라.

그 때의 야아달다는 바로 내 몸이요, 1만 2천 선인들은 바로 지금의 1만 2천의 비구들이었느니라.”