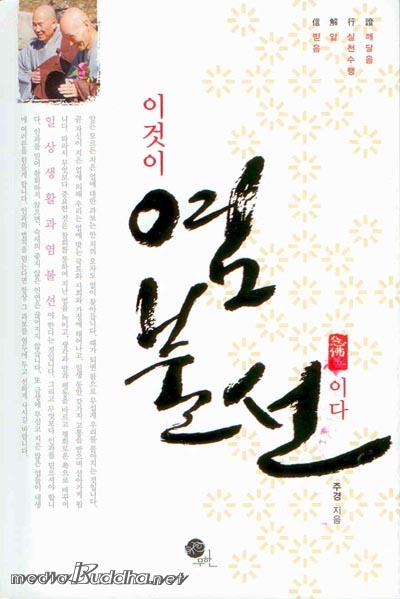

‘이것이 염불선이다’라는 제목의 책이 나왔다. 염불선을 주창하고 널리 알렸던 청화 대선사의 법을 이은 주경 스님의 염불선에 대한 법문내용을 정리해 한 권의 책으로 엮은 것이다.

‘염불이면 염불이지 염불선은 또 무엇이냐’는 식으로 염불선에 대한 경시풍조가 아직도 가시지 않은 불교계 풍토에서 주경 스님은 이 책을 통해 염불선의 방법과 특징, 그리고 뛰어난 점 등 염불선의 진수를 알기 쉽게 소개하고 있다. 이론적인 부분뿐 만이 아니라 오랜 세월 실수를 통해 체험한 수행자가 직접 염불선을 설명하는 것이니, 여느 책과는 성격이 다르다. 책의 구성이나 문체보다도 그 살아 숨 쉬는 내용이 돋보이는 책이다.

성원사 주경 스님이 처음부터 이 책을 펴낼 요량은 아니었다고 한다. 책을 내는 것이 번잡한 일이고 또 책을 내는 것에 대해 별다른 욕심이 없었기에 법문만 하고 다녔던 것인데, 어느 날 출판사로부터 법문테이프를 녹취했으니, 책을 내자며 강원도 성원까지 찾아와 통사정을 하는 것을 못내 거절치 못했다는 것이다.

성원사 주경 스님이 처음부터 이 책을 펴낼 요량은 아니었다고 한다. 책을 내는 것이 번잡한 일이고 또 책을 내는 것에 대해 별다른 욕심이 없었기에 법문만 하고 다녔던 것인데, 어느 날 출판사로부터 법문테이프를 녹취했으니, 책을 내자며 강원도 성원까지 찾아와 통사정을 하는 것을 못내 거절치 못했다는 것이다.

어쨌든 한 번 듣고 지나가버릴 주경 스님의 법문이 한 권의 책으로 나왔으니, 청법인연을 갖지 못했던 범부중생들 입장에서는 참으로 고마운 출판사가 아닐 수 없다.

“인간은 누구나가 번뇌와 질병의 고통과 빈곤이 없는 풍요롭고 평화스런 안락의 세계를 추구하고 갈구(渴求)하며 살아간다고 봅니다. 그러나 끝없이 방황하며 혹여 내일일까? 모래일까? 하는 은근한 기대와 허망무실(虛妄無實)한 바램을 저버리지 못하고 일상의 삶을 그대로 지속이 됩니다.”

주경 스님은 문화가 다르고 환경이 다르다 하더라도 영원불멸한 행복과 자유를 얻고자 하는 구경(究竟)의 목적은 누구나 똑 같다고 강조한다. 그러면서 구경에 이르는 데는 오로지 부처님의 가르침인 최상의 법락(法樂), 실로 불생불멸(不生不滅)한 우주자체의 대생명인 부처님과 하나가 되는 길 외에는 없다고 선언한다. 바로 그 부처님의 대명사가 아미타불(阿彌陀佛)이며, 지혜(智慧)와 자비광명(慈悲光明)으로 충만한 무량광불(無量光佛), 영생의 생명인 무량수불(無量壽佛)이라는 것이다.

사실 이 책에서 주경 스님은 염불이나 염불선에 대한 언급보다는 업에 대한 평소의 지론을 더 많은 분량을 할애해 강조하고 있다. 주경 스님의 업에 대한 법문은 아는 사람은 다 알 정도로 정평이 나 있다. 사실 이 글을 쓰는 기자도 어디에서도 주경 스님처럼 단호하고 확신에 차게 업을 설하는 스승을 만나지 못했다. 개인적으로는 스님을 가까이 모시면서 그 무상법문을 많이 듣는 소중한 인연을 가지고 있기도 하다.

“우리는 살고 살아가는 일상생활 속에서 인륜 도덕적 순리(人倫道德的順理)에 맞지 않는 언행을 했을 때, 그것은 업을 짓는다고 하며, 하물며 생각으로 남을 미워할 때도 업을 짓는다고 말합니다. 소위 신구의(身口意) 삼업(三業)을 짓게 됩니다.”

스님은 책의 서문에서 업을 짓는 이치를 강조한다. 사실 스님이 이 책을 낸 계기도 업에 대하여 불자들에게 자세히 설명하기 위한 측면이 없지 않다.

“업이란 우리의 마음이 욕심(慾心)이나 의심(疑心) 또는 집착(執着)으로 말미암아 단단히 굳어지면서 벌어지고 쪼개진 미세한 부스러기를 응염체(凝念體) 또는 염사체(念思體)라고 이름하고자 합니다. 이렇게 굳어져서 생긴 입자(粒子)는 마치 물이 끓으면 물의 입자인 수증기가 위로 날아가는 것과 같이, 화내고 욕심내고 허망한 생각을 할 때나, 육근(六根 : 안이비설신의(眼耳鼻舌身意))의 작용으로 인하여 어느 한 대상(對相)에 집착할 때, 우리의 마음은 굳고 응결(凝結)되어 입자(粒子)가 생깁니다. 마치 손으로 오렌지를 꽉 쥐면 물방울이 얼굴에 튀기듯이, 집착으로 굳어져서 물질화 됩니다. 이 응염체는 마치 아지랑이같이 생겼습니다. 화를 많이 내는 사람은 이 아지랑이 같은 것을 뒤집어쓰고 있는데, 이것을 유질(幽質)이라 하기도 하고, 카르마라 하기도 하고, 경전(經典)에서는 형진(荊塵 : 가시와 티끌)이라 하는 이것을 우리는 업(業)이라 합니다. 학자들은 이것을 오로라(aurora) 라고 합니다.”

주경 스님은 중생이 무시이래(無始以來) 살아 있을 당시 육근의 작용으로 업을 지어 우주공간에 파동으로 존재하고 있는 이것이 마음, 곧 업식(業識)으로 만들어진 부스러기 바로 생명체(生命體)라고 강조한다.

주경 스님은 중생이 무시이래(無始以來) 살아 있을 당시 육근의 작용으로 업을 지어 우주공간에 파동으로 존재하고 있는 이것이 마음, 곧 업식(業識)으로 만들어진 부스러기 바로 생명체(生命體)라고 강조한다.

스님은 그러나 이 업이란 생각과 마음의 씀씀이에 따라서 악업이 될 수도 있고 선업이 될 수도 있으며, 또한 지은 업을 소멸시킬 수도 있으니 이 이치를 깨달아 안다면 얼마나 다행한 일이겠느냐고 반문한다. 업이란 다만 믿음으로 소멸시킬 수 있다는 것이다.

이 대목에서 주경 스님의 믿음 법문이 이어진다.

“그렇다면 믿음이란 어떤 것입니까? 믿음이란 상대적인 것을 초월한 절대긍정(絶對肯定)인 것입니다. 부정이나 의심하지 않는 것이지요. ‘그렇거니~ 그렇겠지~’ 하는 것입니다. 스스로 그렇거니(自然)하여 ‘나와 너’ 라고 하는 집착의 울타리를 벗어버리고 자연과 하나가 되어, ‘나와 너’가 없게 되는 것이 해탈(解脫)이며 열반(긍정하는 것, 이것은 마음을 열고 ‘그렇거니~’ 라고 인정하는 것이에요. 의심(疑心)하면 안 됩니다. 의심하면 마음이 굳어져 응결되어 업이라고 하는 입자를 만들며, 이 업은 인력(引力)이 있기 때문에 우리의 주변을 맴돌게 됩니다. 그와 반대로 절대긍정하는 마음을 가질 때 밀어내는 힘(척력斥力)이 생기는데, 이 척력으로 말미암아 나의 업인 자존심의 울타리와 ‘나다, 너다’ 하는 집착이 무너져서 우주자연과 하나가 되는 이것이 곧 깨달음인 것입니다. 이 척력은 항상 밝고 맑아 이것을 우리는 참된 복(福)이라 합니다.”

이 책의 제목이기도 한 염불선(念佛禪)에 대한 스님의 설명도 명쾌하다. 사실 어떤 경지에 올라 그 경계를 보지 못하고서는 나올 수 없는 법문이기도 하다.

“염불(念佛)이란 부처님을 생각하는 것입니다. 부처를 부르는 것이 염불이라고 생각하는 분들이 많지만, 그것은 칭불(稱佛)이지 염불이 아닙니다. 부처를 보지 못했으니 부처를 생각할 수 없겠으나, 개념적으로라도 믿고 이해를 해서 깨달아야(信解行證) 관념적으로 생각할 수는 있는 것입니다. 부처님이나 예수님의 말씀으로 우리는 먼저 이해해야 됩니다. 예수는 ‘하느님은 무소부재(無所不在)하고 전지전능(全知全能)하시다.’고 했고, 즉 아니 계시는 곳이 없고 안 되는 것이 없단 말이며, 석가모니는 두두물물(頭頭物物)이 개유불성(皆有佛性)이라, 즉 물물이 다 부처의 성품으로 되어 있다고 가르치셨습니다. 이와 같이 이 우주는 일체모두가 기독교에서 보면 하나님, 불교에서 보면 부처님으로 구성 되어있는 것입니다.”

이와 같이 일체존재(一切存在)는 그 자체가 순수한 하나님덩어리요 부처덩어리임을 알고, 곱고 아름다운 마음을 간직할 때, 우리의 몸에서는 한없는 하느님과 아미타불이 파동쳐 나올 것임을 확실히 믿는 그 마음이 바로 보리심(菩提心)이고, 무상정등정각(無上正等正覺)의 주춧돌(礎石)이며, 이것이 부처를 생각하는 순수(純粹)한 염불(念佛)이라는 것이 스님의 염불에 대한 설명이다.

주경 스님은 “우리 마음이 반야(般若) 실상지혜(實相智慧)에 입각한 진여불성 자리를 놓치지 않는, 즉 아미타불(阿彌陀佛)을 놓치지 않는 수행법(修行法)이 선오후수(先悟後修)의 안심법문(安心法門)이요 일상(一相) 일행삼매(一行三昧)의 염불선(念佛禪)”이라고 명쾌하게 설명한다.

믿음, 앎, 실천수행, 깨달음의 4부로 구성된 이 책은 역대 선지식의 어록을 앵무새처럼 되풀이하거나, 허공에 뜬 구름잡기 식의 법문이 아닌, 오랜 수행을 통하여 얻은 경계에서 나오는 선지식의 마치 물고기가 펄떡펄떡 튀어 오르듯 펄펄 살아 숨쉬는 지혜의 법문집이다. 실로 오랜만에 그렇고 그런 법문이 아닌, 선지식의 자기 소리를 듣는 기쁨을 안겨주는 책이다.

*주경 스님은?

태안사 청화 스님을 은사로 득도하고, 태안사 정중선원에서의 안거를 시작으로 30여 년간 참선수행을 하였다. 강릉 포교당 성원사에 재가불자를 위한 시민선방과 불교교양대학을 개설하여 운영 중이며, 인도와 중국, 라오스, 태국 등에서 사미 스님을 선발해 한국불교의 수행법과 문화를 직접 지도하고, 국제포교사로 양성하는 등 불법홍포에 진력하고 있다.

현재 강릉 성원사의 회주를 맡고 있는 스님은 갈앙선원 선원장, 정중선원 선원장, 청화사상연구회 회장, 무주불교문화재단 이사장, 법무부 교화위원 등을 맡고 있다. 또 지난 3월에는 서울 강남구 대치동에 정중선원을 개원하여 불자들에게 염불선을 지도하고 있다.