칼럼ㆍ기고 > 고익진교수 법문 다시보기

종교간의 대립을 해소 완화할 최선책으론 ‘종교적 관용’이다

미디어붓다 mediabuddha@hanmail.net 2019-07-24 (수) 10:11

故 고익진 박사(전 동국대학교 불교대학 교수)의 저서 『현대한국불교의 방향』을 요약 게재합니다.

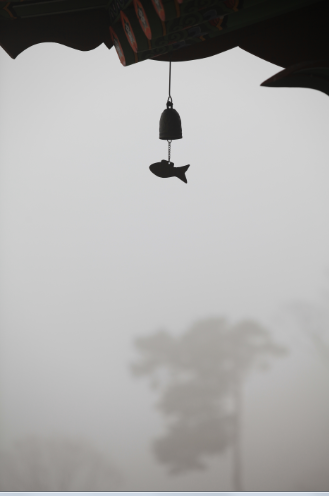

사진 = 장명확

종교간의 대립과 불교의 관용

1.

모든 종교는 그들이 진리라고 생각하고 있는 것에 대해 절대성을 주장하고 있다. 배타성이 강한 에언자적 종교에서는 말할 필요도 없지만 신비주의적 종교에 있어서도 그러한 절대성의 주장은 행해지고 있다. 따라서 종교간의 대립은 불가피한 것이 된다. 각 종교의 여러 가지 다른 절대성의 주장은 합리적으로 생각할 때, 또는 교단의 발전이나 경제적 이해(利害)에 관심할 때 그러한 대립은 표면에 떠오르게 된다.

이러한 종교 간의 대립을 해소 완화할 최선책으로 ‘종교적 관용’이라는 것이 주목된다. 그것은 강제적 힘에 의한 대립극복이 아니라 다른 종교에 대한 관대한 용인을 통해서 대립을 타개하려는 민주적인 방법이기 때문이다. 독일의 비교종교학자 G. 멘싱(G. Mensching 1901 - )은 이러한 종교적 관용에 대해서 형식적인 것과 내용적인 것과의 둘을 식별하고 있다.

형식적인 관용은 각 종교가 자기 교의의 절대성을 주장하면서 “단순히 남의 신앙에 손을 대지 않고 방치하는 것으로써 관용되는 대상에게는 신앙의 자유가 있게 되는 것을 가리킨다.” 종교사를 되돌아 볼 때 인류는 이 정도의 관용을 실현시키는 데에도 얼마나 많은 희생을 치뤘는지 모른다. 국가권력과 결합하게 된 종교는 그의 종권(宗權)이 침해될 우려가 있을 때는 가차 없이 다른 종교를 박해하였던 것이다. 그러나 오늘날은 거의 모든 자유국가에서 정교의 분리와 신교(信敎)의 자유가 행해지고 있다. 따라서 형식적인 관용은 일반적으로 실현되고 있다고 볼 수가 있다.

그러나 이러한 형식적 관용을 진정한 종교적 관용이라고 볼 수가 있을까. 단순한 무관심이나 무차별주의를 관용과 등치시킬 수는 없을 것이다. 여기에 G. 멘싱의 내용적 관용이 요청되는 근거가 발생한다. 종교 간의 대립은 각 종교의 절대성의 주장이, 합리적으로 생각할 때 상호 배제성을 띠는 데에 있다. 그러나 종교적 진리를 그렇게 합리적인 정당성을 갖고 판단할 수가 있을까. G. 멘싱은 바로 이 점을 파고들어, 종교적 진리는 신화나 심벌에서 예증되는 바와 같이 ‘인간이 체험적으로 만나 신(神)적 현실성 바로 그것이며 지적(知的)인 것이라기보다는 정적(情的)인 것이라고 한다. 그리하여 종교의 개념을 ’성스러운 것과의 만남‘이라고 폭넓게 이해하고 내용적 관용은 이런 종교관에 입각한 것이라고 말하고 있다. 다시 말하면 “다른 종교에 손을 대지 않고 방치하는 것이 아니라 그것을 성스러운 것과의 만남이라는 진정한 종교적 가능성으로서 적극적으로 승인하는 것이다.

종교의 다수성(多數性)에서 통일성(統一性)을 얻는 여러 가지 가능성이 있다. 첫째는 다수성에 대신하는 단일성을 추구하는 경우로서 이러한 단일성은 다른 종교의 제거, 자기 종교의 승리에 의해서 형성된다. G. 멘싱은 이러한 불관용은 ‘합리적으로 정당하다는 의미로 오해된 진리개념에서 발생하는 것’이라고 하여 단연히 거부하고 있다. 계몽주의의 종교 학자들은 ‘종교의 다수성으로부터 하나의 단일성을 추출하여 모든 종교에 공통적인 것을 모아 그것을 본래적인(自然的宗敎)로 보고자 하였다. G. 멘싱은 이러한 합리적인 종교관도 각 종교의 살아 있는 본질을 오인한 것, 종교의 역사적 현실에 대해 정당하지 못한 것이라는 이유를 들어 거부한다. 그가 말하는 내용적 관용이 근거하고 있는 종교는 ’다양성 속의 단일성‘이라고 할 만한 것으로서 ’여러 종교의 생명은 추상적인 단일성 때문에 포기되는 것이 아니라 다양한 형식 아래 하나의 단일성으로 나타나는 것을 의미한다.

G. 멘싱의 종교적 관용에 대한 이러한 고찰은 경청할만한 가치가 있다. 그러나 종교적 관용을 요청하는 입장에서 종교의 근본개념을 문제로 삼을 때 우리는 여기에서 한 걸음 더 들어갈 수가 있지 않을까 한다. (계속)

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.