종합 > Top뉴스

조선 최고 초상화가 이명기와<br>바로크 거장 루벤스가 겨룬다면…

이학종기자 urubella@naver.com 2011-09-23 (금) 00:00

한국의 미(美) 중에서도 백미로 꼽히는 조선시대 초상화의 명작들이 한 자리에 모인다.

국립중앙박물관(관장 김영나)은 9월 27일부터 기획특별전 ‘초상화의 비밀’을 통해 ‘태조어진’, ‘윤두서자화상’, ‘이재초상’과 같이 이미 잘 알려진 초상화는 물론, 평소 만나기 어려웠던 이명기, 김홍도, 박동보, 김희겸, 조중묵, 이한철, 채용신 등 당대 최고라 불린 대가들의 진면목을 확인할 수 있는 국보급 초상화들을 대거 출품한다.

이번 전시는 한국을 중심으로 중국과 일본, 유럽의 초상화까지 망라하는 국제적 시야에서 조선시대 초상화를 조망하는 최초의 전시로서 총 200여점에 달하는 전시규모는 국내 초상화전 최대 규모를 자랑한다.

이번 특별전에서는 초상화 발전의 중심 공간이었던 왕실 내 통치자의 면모와 유교 도덕의 기본이 되는 삼강오륜에 기반을 둔 군신 관계와 사대부 가문의 초상을 살펴보게 되는 1, 2부를 시작으로 공식적인 초상에서 벗어나 자아의식과 정체성이 부각되고 동시에 자유로운 개성과 존재감을 반영하는 일상생활 속 초상화, 사진 도입으로 초상화가 전통으로부터 쇠락해가는 양상을 3부와 4부에서 각각 소개한다.

이번 전시에서 가장 눈길을 끄는 것은 조선시대 최고 초상화가로 손꼽히는 이명기와 바로크의 거장 페터르 파울 루벤스의 초상화 대결. 임진왜란 때 왜군에 포로로 끌려간 안토니오 꼬레아로 널리 알려진 초상 속 인물이 네덜란드 스펙스 무역관장에게 발탁된 조선의 전직관리였음을 밝힌 이번 전시는 이를 증명하기 위해 그가 초상화에서 입었던 철릭과 함께, 조선 최고의 초상화가로 불리우는 이명기의 ‘서직수초상’을 최초로 비교 전시하였다. 이명기와 루벤스 중 승리는 과연 누구에게 돌아갈지 흥미진진하다.

전시는 조선의 역사를 빛낸 위인을 소재로 한 풍부한 스토리텔링을 통하여 관람객을 조선의 역사와 문화 그 생생한 현장으로 초대하며, 관람객은 이름만 들어도 누구나 쉽게 알 수 있는 정몽주, 이순신, 논개의 충절, 청백리의 영원한 사표 황희정승과 어사 박문수, 오성과 한음의 우정 등의 이야기를 역사 주인공의 얼굴을 직접 마주하며 이야기를 전해 듣는 듯한 체험을 갖게 된다.

아울러 초상화의 초본과 정본을 통해 그 제작과정에 대한 전모를 이해하고, X-선과 적외선 촬영을 통해 초상화의 이면에 감추어진 또 다른 그림의 실체를 파악하는 등 평소에 볼 수 없던 초상화의 감춰진 모습을 다각도로 접하는 기회가 될 것으로 기대된다.

담당 큐레이터는 대륙적 스케일의 중국 초상화보다 겸손하고, 섬세한 분위기의 일본 초상화보다 절제된 조선의 초상화는 ‘터럭 한올’의 오차를 허용하지 않는 형상의 진실성을 통하여 궁극적으로는 내면의 혼과 인격을 드러내고자 하였던 점에서 시각적 사실주의를 추구한 서구의 초상화 일반을 뛰어넘는 한국 미술의 위대한 성취라고 평가한다. 향후 초상화 연구의 새로운 초석을 제공하고, 조선시대 초상화에 대한 시각을 확대하는 기회가 될 이번 전시는 11월 6일(일)까지 개최된다.

크게보기

크게보기

*그림1- 태조 어진 太祖1335-1408 御眞

조중묵趙重默?-?, 박기준朴基駿?-?, 백은배白殷培1820-?, 유숙劉淑1827-1873

조선朝鮮, 1872년, 絹本彩色∣ 218.0x150.0cm, 보물 제 931호

전주시

1872년 4월 8일에 시작되어 5월 30일에 완성된 태조어진은 9월 20일에 서울을 출발하여 7박 8일 만인 9월 27일에 전주에 도착하게 된다. 이 과정은 『어진이모도감의궤御眞移模都監儀軌』에 기록되어 있다. 숙종실록에서는 태조 어진의 복식이 청색인 것을 고려의 유습으로 해석하였다. 양탄자[彩氈]는 화면의 중간까지 높이 그려져 청색의 곤룡포, 적색의 어좌와 어울려 장엄하면서도 매우 화려하다. 이러한 특징과 어진 제작의 관행으로 볼 때 조선 초기에 형성된 태조 어진의 도상을 잘 유지하고 있는 것으로 보인다

크게보기

크게보기

*그림2- 오보이 초상 鼇拜 肖像

淸, 18세기 중반-20세기초, 絹本彩色, 193.7x125.0cm

스미소니언 프리어새클러갤러리

오보이鼇拜(1615-1669)는 만주족 무관 출신이며, 순치제順治帝(1638-1661)가 임명한 4명의 보정대신輔政大臣 중 하나로 강희년간 康熙(1662-1722) 초반에 어린 황제를 대신해 8년 동안 섭정을 하며 당대 최고의 권력을 누렸던 인물이다. 강희제는 황후의 숙부인 송고투索額圖, (1636-1703)의 도움으로 그를 궁정에서 축출하여 숙청하고 친정을 시작하였다. 강희제는 후에 그의 개국공신으로서의 무공을 기려 1713년 그를 복권시켰다. 인물은 조복 차림으로 오른손 엄지에는 궁수를 상징하는 반지를 끼고 있는데, 이것은 무술로이름난 개국공신임을 나타낸다.

크게보기

크게보기

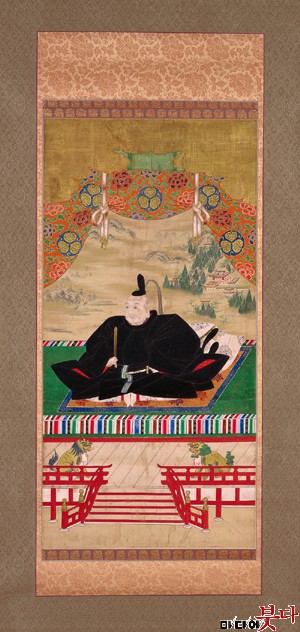

*그림3- 도쿠가와 이에야스 상 德川家康像

일본日本, 에도江戸 초기初期

비단에 색 絹本彩色∣82.9x41.3cm

교토대박물관

도쿠가와 이에야스(德川家康, 1543-1616)는 에도막부의 창시자이다. 도요토미 히데요시豊臣秀吉(1537-1598) 사후, 그는 1600년 세키가하라關ケ原전에서 도요토미의 지지세력을 제거하고 일본 전역의 실권을 장악하였다. 같은 해 세이이다이쇼군征夷大將軍이 되고 에도에 막부를 개설, 도쿠가와 300년의 기초를 세웠다. 사후에 도쇼다이곤겐東照大權現이라는 시호를 받고, 신격화되어 도쇼쿠東照宮에 모셔졌다.

인물은 궁궐 내의 운겐시키繧繝錦(붉은 바탕의 세로줄 사이에 꽃·마름모 등의 색무늬를 짜 넣은 비단)가 둘러져 있는 다다미 위에 의관속대衣冠束帶 차림으로 앉아 있다. 배경에는 도쿠가와 가의 문장이 새겨진 수막이 드리워져 있고, 그 위로 금니로 채색된 구름이 피어있다. 수막 너머로 펼쳐진 산수화에는 사후에 그를 모신 사당인 도쇼구로 짐작되는 건물이 그려져 있다. 앞 마루에는 신사 앞에 배치하는 사자모양으로 된 한 쌍의 석상인 코마이누狛犬가 그려져 도쇼다이곤겐으로 신격화된 이에야스를 나타내고 있다.

크게보기

크게보기

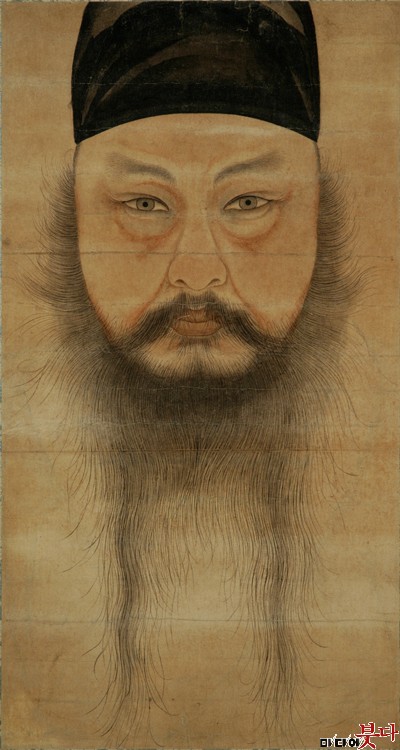

*그림4- 윤두서 자화상 尹斗緖 自畵像

조선朝鮮, 18세기, 紙本彩色, 38.5x20.5cm, 국보 제 240호

해남 녹우당

<윤두서 자화상>은 외형 묘사와 내면세계의 표현이 조화를 이룬 한국 초상화상 획기적인 작품이다. 윤두서尹斗緖(1668-1715)는 윤선도尹善道(1587-1671)의 증손으로, 전라남도 해남에서 태어났다. 서울로 옮겨 생활하다가 집안이 당쟁의 혼란 속에 휘말리자 벼슬의 뜻을 버리고 46세(1713년)에 고향 해남으로 낙향하여 48세 되던 해에 세상을 떠났다. 2006년에 국립중앙박물관에서 실시한 조사로 그동안 흑백도판으로만 볼 수 있었던 몸체의 표현 즉 도포의 옷깃이나 주름을 적외선으로 촬영할 수 있었다. 이는 이미 없어졌다고 추정했던 옷깃이나 주름을 묘사하는 요소가 현재까지도 <윤두서 자화상> 자체에 존재하고 있다는 것을 의미한다.

크게보기

크게보기

*그림5- 이봉상 초상 李鳳祥肖像

조선朝鮮, 18세기, 絹本彩色∣80x50.5cm, 교토대박물관

이순신의 5대손인 이봉상(1676-1728) 초상은 무관의 기골 장대함과 용맹무쌍한 인상을 풍긴다. 1702년(숙종 28)무과에 급제하여, 1720년 경종이 즉위하고 포도대장·훈련원도정을 지냈다. 이듬해 삼도 수군통제사를 거쳐 총융사摠戎使·한성부우윤漢城府右尹 등을 역임하였다. 1725년(영조 1)에는 형조참판으로서 훈련금위대장을 겸임하였다. 1728년(영조 4) 이인좌李麟佐가 반란을 일으켜 청주를 함락하였을 때 작은아버지 홍무弘茂와 함께 반란군에게 붙잡혀 살해되었다. 당시 충청감영에 들어온 이인좌가 그에게 항복할 것을 권하였지만 충무가忠武家의 충의忠義를 내세워 끝내 굽히지 않았다고 한다. 어사 이도겸李道謙이 청주로부터 돌아와 그 순절을 전하자, 영조는 정려를 세우고 좌찬성에 추증하였으며, 후에 헌종이 청주에 표충사表忠祠를 세워 제향하게 하였다. 안면은 광대뼈 아래 음영을 가하고 있고, 곰보 자국이 보일 정도로 사실적으로 묘사되어 있다.

크게보기

크게보기

*그림6- 페터르 파울 루벤스1577-1640

네덜란드, 1617년

드로잉∣38.4x23.5cm

폴게티박물관

안또니오 꼬레아로 널리 알려진 이 인물은 임진왜란 중에 왜병에 의해 강제로 끌러간 조선 평민 내지는 포로 병사로 인식되어왔다. 또 다른 설에 따르면 에도시대 일본에 와 있던 네덜란드 스펙스 무역 관장(체류시기 1606-1621)에게 발탁된 조선의 전직 관리였다고 한다. 화면 왼쪽 뒤에 그려진 조그만 배 한 척은 이 인물이 멀리서 배를 타고 온 방문객임을 암시하는 것이라고 본다. 따라서 그림의 연대를 안또니오 꼬레아가 피렌체에 도착했던 1600년대 초가 아니라 그림의 기법적인 측면에서 루벤스의 안트베르펜 시절에 속하는 작품이라는 것이다. 스펙스 수종이 네덜란드에 다녀온 것으로 추정되는 1615년경과 작품 제작연도가 어느 정도 일치하는 것으로 보고 있다.

인물의 인상 착의를 살펴보면 탕건 유사한 준모駿帽를 쓴 다음 그 위에 투명한 사방관을 착용하고, 조선시대 관리들이 입던 16세기 철릭에 가까운 옷을 입고 있다. 당당한 풍채와 위엄과 덕망이 드러난 공수 자세 등으로 보아 조선시대 관리였으리라는 인상을 준다. 눈썹과 눈사이의 미간이 움푹 패인 서양사람과는 달리 콧수염이 짧은 젊은이로 보이는 이 인물의 표현을 보면 까만 분필로 몸체와 얼굴의 형용을 한 다음, 양볼과 콧등, 입술 등을 붉은 색을 칠하여 생기를 불어넣고, 명암을 넣어 철릭의 입체감을 살리고 있다.

크게보기

크게보기

*그림7- 황현 초상 黃玹 肖像

1911년

비단에 색 絹本彩色∣120.7x72.8cm

보물 제 1494호

개인소장

황현(1855-1910)은 본관은 장수, 자는 운경雲卿, 호는 매천梅泉으로, 조선 조의 명재상 황희黃喜(1363-1452)의 후손이기도 하다. 1885년 장원급제하였으나 시국의 혼란함에 전남 구례에 은거하다 1910년 일제에 의해 국권을 빼앗긴 데에 통분하여 절명시絶命詩를 짓고 음독 자결한 항일우국지사이다. 이 초상은 당시 교유하였던 석지 채용신이 그가 세상을 뜬 직후인 1911년, 1909년에 찍은 황현의 사진을 보고 그린 작품으로 유명하다. 사진 속 황현은 갓을 쓰고 흰 두루마기를 입은 채 손에는 부채와 책을 들고 있는데, 이를 범본으로 하여 얼굴의 각도나 안경을 쓴 모습, 부채와 책을 든 모습은 비슷하나, 보다 큰 풍채에 유복을 입고 문인으로서 당당한 풍모가 엿보이는 모습을 띠고 있다. 초상화와 초상사진이 공존했던 시기를 산 채용신은 사진을 보고 초상화를 제작하면서도 사진에서 드러나지 않는 인물의 내면의 모습을 담아 표현하였음을 보여주는 작품이다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.