학술ㆍ문화재 > 아왕켄뽀의 보성론 강의

맑은 연못, 보름달, 태양과 같은 보리

자홍 스님 2025-05-27 (화) 08:16

아왕켄뽀의 보성론 강의(034)//

강의 : 켄뽀 아왕상뽀

(북인도 둑 다르마까라 승가대학 교수사/ 서울 성북구 캄따시링 센터장)

번역 및 정리 : 자홍스님 (캄따시링 법회 통역)

교정 : 캄따시링 역경원(지성남, 김지아)

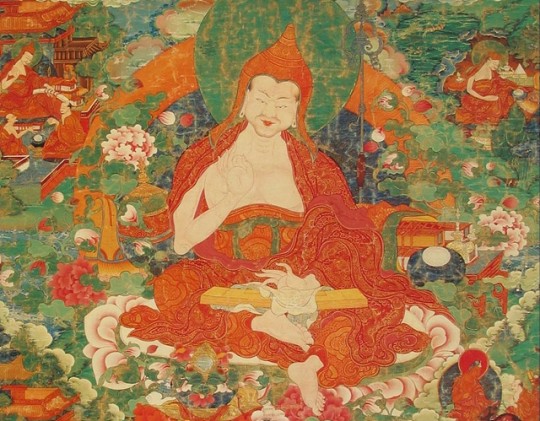

아상가 논사의 탱화

연못 등과 같이, 탐욕 등의

객진(客塵)의 번뇌가 깨끗하니

요약하자면, 무분별지(無分別智)의

과(果)라고 실로 말한다. [2.10]

།ཆུ་མཚོ་སོགས་བཞིན་འདོད་ཆགས་སོགས། །གློ་བུར་ཉོན་མོངས་དག་པ་ནི།

།མདོར་ན་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །འབྲས་བུ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བརྗོད།

이 게송은 2.8과 연관하여 이해해야 한다. "연못 등과 같이, 탐욕 등의 객진(客塵)의 번뇌가 깨끗하니"라고 하였다. 2.8에서, 물이 맑고 점차 풍성해지는 연꽃에 덮인 연못, 라후의 입에서 벗어난 보름달, 번뇌의 구름으로부터 벗어난 태양이라는 3가지 비유를 제시했다. 이 3가지는 차례로 탐, 진, 치의 객진번뇌가 깨끗함을 의미한다. 이러한 객진(客塵)의 번뇌가 청정한 것이 바로 보리이다. "요약하자면, 무분별지(無分別智)의 과(果)라고 실로 말한다." 그리고 이것은 바로 무분별지(無分別智Tib. rnam par mi rtogs pa'i ye shes)의 결과이다.

모든 측면(相)에서 최상인

불신(佛身)을 실로 성취하는 것.

그것은 후득(後得)의

지(智)의 과(果)라고 설해졌다. [2.11]

།རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་པའི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངེས་ཐོབ་པ།

།དེ་ནི་རྗེས་ལས་ཐོབ་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་སྟོན།

티베트어본 2.11번 게송에서의 nges thob pa(확실한 성취)는 범본에서는 nidarśana 즉 현시(現示)라는 단어로 되어있다.

"모든 측면(相)에서 최상인 불신(佛身)을 실로 성취하는 것."이라고 하였다. 부처의 덕에는 증덕(證德, Tib. rtogs pa'i yon tan)과 단덕(斷德, Tib. spangs ba'i yon tan)이 있다. 2.11에서는 증덕(證德)에 초점을 맞추고 있다. 모든 측면에서 최상인 부처의 경지를 성취하기 위해서는 무엇이 필요한가? "그것은 후득(後得)의 지(智)의 과(果)라고 설해졌다." 라고 하였다. 그것은 바로 후득지(後得智)의 결과이며, 후득지에 의지하여 성취해야 한다.

학생 : 등지와 후득의 지(智)에 관해서 다시 한번 설명해주십시오.

켄뽀 : 수행 과정에는 등지(等持, Tib. mnyam gzhag, Skt. samāhita)와 후득(後得, Tib. rjes thob, Skt. pṛṣṭha-labdha)이 있다. 등지란, 삼매에 집중하여 머물고 있는 상태이다. 그리고 후득은 수행을 하지 않고 있는 상태를 말하는 것이 아니다. 후득도 수행을 하고 있는 상태이지만, 다만 등지에서와 같이 마음이 오직 삼매에 집중된 상태는 아니라는 것이다. 여기서 등지의 때에는 번뇌장을 주로 제거하고, 후득의 때에는 소지장을 주로 제거한다고 하였다.

부처의 지(知)에는 크게 여소유지(如所有知)와 진소유지(盡所有知)가 있다. 소지(所知)의 법에는 세속제와 승의제 두 가지가 있다. 승의를 아는 측면을 여소유지라고 하며, 세속의 법을 아는 측면에서 진소유지라고 한다. 여소유지는 있는 바를 그대로 안다는 의미이며, 진소유지는 존재하는 모든 것을 남김없이 다 안다는 뜻이다.

여기서 진소유지는 주로 후득의 결과라고 할 수 있다. 그리고 진소유지는 주로 등지의 결과라고 할 수 있다. 어째서인가? 번뇌장은 주로 자성(自性)을 가리기 때문이다. 반면에 소지장은 주로 모든 소지(所知)를 아는 지(知)인 진소유지를 장애한다.

본질적으로는 부처에게는 등지와 후득의 차별이 없다. 그러나 제자들을 위해 그들의 입장에서 등지와 후득을 구분하여, 등지에서의 부처의 앎을 여소유지라고 하고, 후득에서의 부처의 앎을 진소유지라고 한 것이다.

학생 : 2가지 지(知)는 법신(法身)과는 어떻게 연결되어야 합니까?

켄뽀 : 법신과는 진소유지와 여소유지가 모두 관계된다.

잠곤꽁뚤석에서는 이렇게 설명한다. "무구(無垢)한 물이 있는 연못 등[맑은 물이 있는 연못, 라후로부터 벗어난 보름달, 구름으로부터 벗어난 태양]은 세 가지 특징을 갖춘다. 마찬가지로 탐욕 등 객진의 세 가지 번뇌를 정화하고 선정(禪定) 등의 세 가지 대치법(對治法, Tib. gnyen po)을 성취하는 방법은 요약하면 [이러하다.] 등지(等持)의 무분별지(無分別智)의 떠남(斷, Tib. bral ba)의 과(果)라고 실로 설해지며, 소지장(所知障)을 버림을 통해 으뜸가는 덕상(德相)을 갖춘 불신(佛身)을 반드시 성취하는 방법이다. [그리고] 그 등지(等持) 후에 후득(後得)되는 세간(世間)의 지혜(智)로써 들음(聞) 등에 익숙해진 과(果)라고 설명한다."

괴 로짜와 숀누뺄의 주석에는 아래와 같이 설명한다.

" '연못 등' 즉, [연못물과] 달과 태양이 화합하지 못하는 것으로부터 벗어나는 것처럼, '탐욕 등' 즉, [탐(貪)과] 진(嗔)과 치(痴)의 객진번뇌가 청정하니, 요약하면 무분별지의 과(果)라고 실로 설한다. [그리고] 방편의 모든 양상(Tib. rnam pa kun)을 갖춘 불신(佛身)을 실로 성취하는 것은 무분별(無分別)의 후득(後得)인 지(智)의 과(果)라고 실로 설한다."

"여기서 첫 번째 떠남(離, Tib, bral ba)이란, 무엇으로써 떠나는가, 무엇을 떠나는가, 떠남이란 무엇인가의 3가지 양상이다. 무엇으로써 떠나는가? 천주(天住, Tib. lha'i gnas pa)와 범주(梵住, Tib. tshangs pa'i gnas)와 성주(聖住, Tib. 'phags pa'i gnas pa)이다. 무엇을 떠나는가? 탐, 진, 치이다. 떠남 자체는 무엇인가? 멸제(滅諦)이다."

"부처의 멸(滅)은 ①맑은 물로 가득한 연못과 마찬가지이다. 탐욕은 물을 더럽게 하는 흙먼지와 같은데, 그것을 제거하기 위해 대치법으로 교화 대상인 연꽃에 사선정(四禪定)의 물을 내려주기 때문이다. 여기서 초선(初禪)으로써 욕계(欲界)에서 탐욕을 떠나게 하고, 마찬가지로 각각 이후의 것[이선, 삼선, 사선]으로써 각각 이전[하지(下地)]의 탐욕 등을 떠나게 한다. 이것으로써 색계(色界)의 천신들을 많이 머물게 하므로, 천주(天住, Tib. lha'i gnas pa)라고 한다. 또 예를 들자면, 무색계(無色界)의 네 가지 정(定)이 하지(下地)의 탐(貪)을 버리므로, 여기에 포함된다."

"화(嗔)는 싸움을 좋아하므로, 마치 라후(Skt. rāhu)와 같다. 그로부터 벗어남으로써, 대비(大悲), 대자(大慈), 대희(大喜), 대사(大捨)의 광명이 교화 대상인 중생에게 두루하게 된다. 그러므로 부처의 멸(滅)은 ②무구(無垢)한 보름달과 같다."

"치(痴)·무명(無明)은 마음이라는 허공을 가리므로 구름과 같다. 그 집합(Tib. tshogs) 혹은 그물(Tib. dra ba)은 다양한 견해이다. 그로부터 심상속(心相續)이 벗어나면, 중생들에게 공(空), 무상(無相), 무원(無願)의 지(智)의 광명[을 비춤]으로써 교화 대상인 중생의 어둠을 제거한다. 그러므로 부처, 보리, 궁극의 멸(滅)(Tib. mthar thug pa'i 'gog pa)이라고 하며, 이것은 ③무구(無垢)한 태양과 같다."

"물과 달과 태양의 세 가지 비유를 통해, 집(集, Tib. kun 'byung)을 차단한 무상(無常)한 멸(滅)도, 멸(滅)이 없다고 부정하는 특성을 지닌 멸(滅)도 아니면서, 지(智)의 본성도 아니라고 부정하는 것을 보여준다."

"두 번째 떠남은, 소지장(所知障)을 떠난 법신(法身)이다. 그것은 승리자, 여래, 부처의 성질(Tib. sangs rgyas nyid) 등으로 불린다. 그것은 비할 데 없는 부처들과 동등한 속성(法, Tib. chos)으로 같으므로, ④여래의 상(像)과 같다. 그로부터 팔만사천 정법(正法)이 펼쳐져도 오직 승의(勝義)의 단맛만을 제공하니 ⑤꿀과 같다. 자신의 장애의 껍질과 분리되어 다른 이를 치료하므로 ⑥곡식의 알맹이와 같다고 알아야 한다. 객진의 오물이 청정하므로 ⑦금과 같고, 앎의 덕의 물질로써 중생이 법(法)에 빈궁하여 가난함을 없애니 그러므로 ⑧보장(寶藏)과 같다. 자신이 벗어나서 다른 이에게도 해탈의 과(果)로 예류과(預流果) 등으로부터 부처에 이르기까지, 아는 바와 같이 해탈의 과(果)를 제공한다. 그러므로 ⑨큰 나무와 같다. 부처의 성(性)은 ⑩금(金)으로 된 보배상과 같으니, 삼매와 다라니 등의 덕의 여러 보배를 하나로 모은 몸이기 때문이다. 또한 그것은 ⑪전륜왕과 같이 보아야 하니, 두 발 달린 사람으로 대표하는 일체 중생의 법륜을 굴리는 군주이기 때문이다. 또한 그것은 ⑫금을 녹인 것으로부터 유정의 지체(肢體)를 갖춘 형상을 만든 것과 같다고 보아야 하는데, 력(力) 등의 덕의 모든 보배로운 상(相)을 갖추었기 때문이다."

"여기서 장애의 습기(習氣)를 버리는 것은 오직 무분별지이니, 떠남(Tib. bral ba)의 측면을 강조하여 과(果)를 설명한 것이고, 후득(後得)으로써 방편의 모든 상(相)을 이루므로, 얻음(Tib. thob pa)을 강조하여 과(果)를 설명한 것이다."

이상의 주석의 내용은 다음의 강설을 통해 명확해질 것이다.

탐욕의 먼지를 제거했으므로 그리고

교화 대상인 연꽃에

선정(禪定)의 물을 뿌려주므로, 그것은

물이 맑은 연못과 같다. [2.12]

།འདོད་ཆགས་རྡུལ་ནི་སྤང་ཕྱིར་དང་། །གདུལ་བྱ་ཡི་ནི་པདྨ་ལ།

།བསམ་གཏན་ཆུ་ནི་འབབ་ཕྱིར་དེ། །ཆུ་དག་རྫིང་དང་མཚུངས་པ་ཉིད།

등지(等持)의 무분별지(無分別智) 그리고 후득지(後得智)에 의해 성취되는 부처의 덕은 형언할 수 없는 불가사의이다. 그것은 범부가 헤아릴 수 있는 범위를 넘어서는 것이다. 그러나 불교 수행자로서, 부처의 경지가 어떠한 것인지 짐작은 해보아야 하지 않겠는가? 그러므로 여러 가지 방편을 사용하여 설명하는데, 그중에서 가장 유용한 것이 바로 비유를 활용하는 것이다.

"탐욕의 먼지를 제거했으므로 그리고 교화 대상인 연꽃에 선정(禪定)의 물을 뿌려주므로"라고 하였다. 여기서 부처는 무엇과 유사한가? 바로 '연못(Tib. rdzing, Skt. hrada)'과 같다. 약간의 흙 먼지도 남아 있지 않은 연못과 마찬가지로 부처의 마음은 탐욕 등 번뇌의 흙 먼지로부터 완전히 벗어나 있다.

그런데 부처의 마음은 염오(染汚)가 묻어 있지 않아 청정하더라도, 그것이 아무 작용이 없다면 우리와 무관할 것이다. 그러나 연못의 물은 맑을 뿐만 아니라, 그 안에 있는 연꽃에게 양분을 공급하여 성장하게 한다. 우리 중생은 연못 안에 있는 아직 활짝 피어나지 않은 연꽃과 같다. 수분이 공급되면 연꽃이 만개하듯, 부처의 덕, 자비, 능력에 의해 교화 대상인 제자 유정들의 마음속에는 선정, 지(止), 삼매의 덕이 자라난다. "그것은 물이 맑은 연못과 같다"라고 하였다. 그러므로 부처는 물이 맑아 참으로 아름답고 기쁨을 주는 연못과 매우 유사하다. 현재 우리는 맑은 연못과는 거리가 있다. 그러나 도(道)를 수행해 간다면, 어느 날 마침내 우리는 보리를 증득할 것이며, 이전부터 이미 있었음에도 발현되지 않았던 덕들이 드러날 것이다.

라후(Rāhu)와 같은 화로부터 벗어났고

위대한 자비의 빛이

중생계에 편재하므로

무구(無垢)한 보름달과 같다. [2.13]

།ཞེ་སྡང་སྒྲ་གཅན་ལས་གྲོལ་བས། །སྙིང་རྗེ་བྱམས་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས།

།འགྲོ་བ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་དེ། །དྲི་མེད་ཟླ་བ་ཉ་བ་བཞིན།

여기서는 부처를 무구(無垢)한 보름달(Tib. dri med zla ba nya ba, Skt. pūrṇa-vimala-indu)에 비유한다. "라후(Rāhu)와 같은 화로부터 벗어났고"라고 하였다. 화를 라후에 비유한다. 부처가 그저 화에서 벗어나 있을 뿐이라면 그것만으로는 중생과 무관할 것이다. 달이 라후의 입으로부터 벗어났다고 하지만 그것만으로는 땅 위의 존재들과 무관하다. "위대한 자비의 빛이 중생계에 편재하므로"라고 하였다. 그러나 환한 달빛은 땅 위에 그 빛을 비추어 달빛을 맞이하는 꽃들을 피어나게 하고 달궈졌던 대지의 뜨거움을 식혀준다. 마찬가지로 부처는 자신이 화의 장애로부터 벗어났을 뿐만 아니라, 달빛과도 같은 자애와 연민, 즉 자비(慈悲)로써 일체 중생에게 두루 미치고 있다. 그러므로 "무구(無垢)한 보름달과 같다"라고 한 것이다.

지금 우리 범부는 화로 가득 차 있기 때문에 달빛과 같은 덕을 발휘할 수가 없다. 그러나 언젠가 화의 장애로부터 벗어나면, 이와 같은 덕이 이미 내재해 있음을 알게 될 것이다.

무명의 구름으로부터 자유롭고

중생계에서 지(智)의 빛으로써

어둠을 제거하므로, 불성(佛性)은

무구(無垢)한 태양과 같다. [2.14]

།གཏི་མུག་སྤྲིན་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །འགྲོ་བར་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གྱིས།

།མུན་པ་སེལ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཉིད། །དེ་ནི་དྲི་མེད་ཉི་མ་བཞིན།

"무명의 구름으로부터 자유롭고" 라고 하였다. 2.14에서는 부처를 구름에서 벗어난 태양과 같다고 비유한다. 구름은 무명의 장애를 가리킨다. "중생계에서 지(智)의 빛으로써 어둠을 제거하므로"라고 하였다. 구름에서 벗어난 태양이 어둠을 없애듯이, 부처의 지혜의 빛은 중생의 심상속(心相續)에 있는 무명의 어둠을 제거한다.

그러므로 탐욕에서 벗어난 부처는 맑은 연못과 같고, 분노에서 벗어난 부처는 라후의 입에서 벗어난 보름달과 같으며, 무명에서 벗어난 부처는 구름에서 벗어난 찬란한 태양과 같다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.