학술ㆍ문화재 > 아왕켄뽀의 보성론 강의

승(僧)은 마음의 본성이 광명이며 객진의 염오가 없음을 깨달은 이들이다.

자홍스님 2024-10-22 (화) 06:42

아왕켄뽀의 보성론 강의(005)//

강의 : 켄뽀 아왕상뽀

(북인도 둑 다르마까라 승가대학 교수사/ 서울 성북구 캄따시링 센터장)

번역 및 정리 : 자홍스님 (캄따시링 법회 통역)

크게보기

크게보기

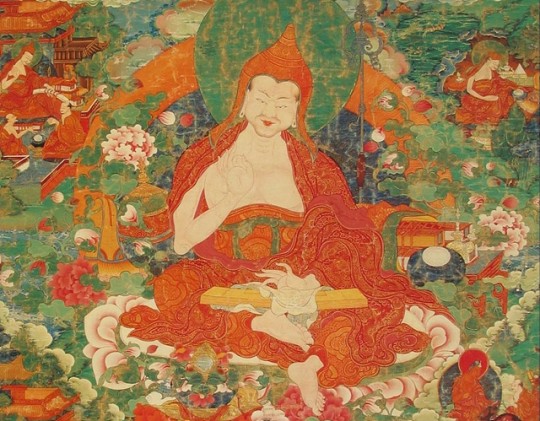

아상가 논사의 탱화

탐착에서 벗어남(離貪)은, 멸(滅)과

도(道)의 진리로 망라되니

순서대로, 이것들을

3가지와 3가지의 덕으로써 이해해야 한다. [1.11]

།ཆགས་བྲལ་ཉིད་ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་གྱི་བདེན་པ་དག་གིས་བསྡུས།

།གོ་རིམས་ཇི་བཞིན་དེ་དག་ཀྱང་། །ཡོན་ཏན་གསུམ་གསུམ་གྱིས་རིག་བྱ།

"탐착에서 벗어남(離貪, Tib. chags pa dang bral ba)" 라고 했을 때의 '탐착'은, 탐욕을 의미하며, 혹은 능(能)과 소(所)의 분별이나 집착으로도 이해할 수 있다. 다양한 사례가 있겠지만, 이것으로부터의 자유는 "멸(滅)과 도(道)의 진리로 망라되니" 라고 하였으니, 크게 멸제와 도제 2가지로 간추릴 수 있다. 그리고 "순서대로, 이것들을 3가지와 3가지의 덕으로써 이해해야 한다." 라고 하였다. 멸제와 도제 각각의 덕상(德相)을 앞에서 언급한 순서대로, 멸제에 3가지 덕(생각할 수 없음, 불이不二, 무분별無分別)과 도제에 3가지 덕(청정함, 밝음, 대치對治)이 있음을 알아야 한다.

헤아릴 수 없기에, 말할 수 없기에,

성자(聖者)가 아시기에, 생각할 수 없으며

적정(寂靜)이므로, 불이(不二)이며 무분별(無分別)이니

청정 등 3가지는 태양과 같다. [1.12]

།བརྟག་མིན་ཕྱིར་དང་བརྗོད་མིན་ཕྱིར། །འཕགས་པས་མཁྱེན་ཕྱིར་བསམ་མེད་ཉིད།

།ཞི་ཉིད་གཉིས་མེད་རྟོག་མེད་དེ། །དག་སོགས་གསུམ་ནི་ཉི་བཞིན་ནོ།

1.12의 1행과 2행은 각각 1.10의 내용에 대응한다. '헤아릴 수 없음(Tib. brtag min)'은 '생각할 수 없음(Tib. bsam med)'에 해당한다. '말할 수 없음(Tib. brjod min)'은 '불이(不二, Tib. gnyis med)이며'에 해당한다. '성자(聖者)가 아심(Tib. 'phags pas mkhyen)'은 '무분별(無分別)이며(Tib. rtog med)'에 해당한다. "적정(寂靜)이므로, 불이(不二)이며 무분별(無分別)이니" 는 멸제(滅諦)를 의미하며, "청정 등 3가지(Tib. dag sogs gsum)"은 1.10의 청정함, 밝음, 대치(對治)을 말하므로 곧 도제(道諦)를 의미한다. 그리고 도제의 3상인 청정함, 밝음, 대치(對治)는 마치 태양과 같다. 태양은 극히 청정하고 찬연히 빛나며 어둠을 대치(對治)하여 제거하기 때문이다.

정리해보자. 멸제란 본성(本性)이다. 그리고 본성을 증득하는 마음이자 지(智)를 도제(道諦)라고 한다. 분별·장애·희론이 모두 사라졌을 때 그것을 멸제라고 하지만, 객진의 장애에 가려져 있을 때는 여래장이라고 한다. 우리 마음에는 여래장이 내재하지만, 객진의 장애·희론분별·업이 가리고 있기에 발현되지 않고 있다. 그러므로 본성을 드러내기 위해서는 먼저 본성을 깨달아야 한다. 어떻게 깨닫는가? 어떤 이는 먼저 논리로써 이해할 수도 있고, 또 어떤 이는 스승의 가르침을 통해 알 수도 있다. 또 어떤 사람은 자신의 마음을 스스로 관함으로써 깨달을 수도 있다. 방편은 매우 다양할 것이다.

그런데 이른바 깨달음이란 무엇인가? 경론에서 말씀하시길 "마음이 희론을 벗어난 곳으로 들어간다." 라고 하셨으니, 마음이 희론과 분별에서 벗어나면 곧 법계(法界)·본성을 깨달은 것이다. 이것이 바로 깨달음임을 여러분은 인정하는가? 사실 남이 인정하든 하지 않든 그것은 전혀 중요하지 않다. 다만 스스로 알 따름이기 때문이다. 비유하자면, 말을 못 하는 사람에게 극히 맛있는 음식을 먹게 하고 추후에 음식의 맛을 묻는다면, 맛이 있었다고 고개는 끄덕이겠지만 그 맛에 대해 구체적으로 묘사해주지는 못할 것이다. 또 아주 어린 아이에게 달콤한 사탕을 주면 아이는 그 맛을 즐길 수는 있겠지만, 다른 이에게 구체적으로 맛이 어떠한지 시시콜콜 설명해주지 못 한다.

마찬가지로 본성을 증득하면 이것이 어떤 것인지 다만 스스로 알고 확신할 뿐이며, 오직 이것만이 이르러야 하는 바임을 알고 그것으로 족하다. 본성이 무엇인지 잠시 어느 정도 이해했더라도, 우리 범부들은 번다한 분별을 지나치게 반복해서 일으킨다. 그런 까닭에, 기껏 하나를 알았어도 금세 잊어버린다. 더욱이 다른 사람이 이러쿵저러쿵 설명하면, 이전에 내가 이해했던 것이 몽땅 잘못되었구나! 하고 얼른 의심을 일으켜 영영 헤매고 만다. 옛 사람들은 그렇게 번잡스러운 생각을 많이 일으키지 않았다. 그러므로 본래 성품을 일단 알아차렸으면 스스로 간직하여 죽을 때까지 수행을 지속할 수 있었다. 요새 사람들은 생각이 너무 많고 배우는 것도 과도하다. 그러니 나름 설명을 잘 듣고 수행을 하더라도 좀 지나면 몽땅 잊어버리는 일이 허다하다!

7. 승(僧)의 덕

미라래빠(mi la ras pa, 약 11-12세기) 존자의 제자, 닥뽀(dwags po) 린뽀체 감뽀빠(sgam po pa bsod nam rin chen, 1079-1153) 대사는 티베트 불교사에서 마하무드라 수행을 본격적으로 가르친 스승이다. 그리고 감뽀빠 대사는 마하무드라(Skt. Mahāmudrā, Tib. phyag rgya chen po, 大手印) 수행의 내용이 무엇이냐는 질문에, 바로 미륵 보살이 무착 논사에게 전한 『보성론』이라고 답하였다. 마하무드라의 견해를 깨닫고자 한다면 마음의 본성을 깨달아야 한다. 그리고 바로 이『보성론』에서 마음의 본성이 무엇인지 명확하게 설명을 하고 있다. 그러므로 마하무드라의 주제가 곧 『보성론』인 것이다.

『보성론』에서는, 불(佛)에 대해 논의할 때도 승의(勝意, Skt. paramārtha, Tib. don dam pa)의 본성으로서의 부처를 이야기하며, 법(法)에 대해 설명할 때도 승의성(勝意性)의 법을 말하며, 승(僧)에 대해서 말할 때도 역시 승의의 승을 기술한다. 이렇게 오직 승의의 차원에서 논의를 진행한다. 7금강구 중에서 불과 법에 대해서는 설명을 마쳤고, 이제 중(衆) 혹은 승(僧) 금강구에 관한 내용을 살펴보겠다.

그 마음의 자성이 광명(自性光明)이고 번뇌의 자성(自性)이 없음을 보기에,

그들은 모든 중생이 무아(無我)이고 변(邊)이 적멸함을 올바르게 알면서,

일체에 정등각(正等覺)이 편재함을 보는 장애 없는 지혜를 지니네.

유정(有情)들의 청정과 무량함을 대상으로 하는, 지혜견(智慧見)을 지닌 분들께 예경하노라. [1.13]

།སེམས་དེ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བས་ན་ཉོན་མོངས་ངོ་བོ་མེད་གཟིགས་པས།

།གང་དག་འགྲོ་ཀུན་བདག་མེད་མཐའ་ཞི་ཡང་དག་རྟོགས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ།

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྗེས་ཞུགས་གཟིགས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་བློ་མངའ་བ།

།སེམས་ཅན་རྣམ་དག་མཐའ་ཡས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་མངའ་དེ་ལ་འདུད།

1.13은 승보(僧寶)의 덕을 찬탄하고 예경하는 내용이다. 티베트불교의 전통적인 해석에 따르면, 승보에는 8가지 덕이 있다고 한다. 승보의 8덕은 명해팔덕(明解八德, Tib. rig grol gyi yon tan brgyad)라고 하는데, ①여소유지(如所有智, Tib. ji lta ba mkhyen pa) ②진소유지(盡所有智, ji snyed pa mkhyen pa) ③내명(內明, nang rig pa) ④명(明, rig pa) ⑤해탐장(解貪障. chags sgrib las grol ba) ⑥해애장(解礙障, thogs sgrib las grol ba) ⑦해비장(解卑障, dman grib las grol ba) ⑧해(解, grol ba)의 덕을 가리킨다. 여기서 1, 2, 3은 명덕(明德, Tib. rig pa'i yon tan)이고, 5, 6, 7은 해덕(解德)이다. 3가지 지덕과 3가지 해덕의 6가지 덕에 지덕과 해덕 자체를 더해서 도합 8가지로 분류한다. 명덕(明德)은 자성의 의미를 전도됨 없이 올바르게 증득함이고, 해덕(解德)은 자성을 깨닫는데 장애가 되는 번뇌장과 소지장의 온갖 염오(染汚)를 다수 제거하고 그로부터 자유로움이다.

"그 마음의 자성(Tib. sems de rang bzhin, Skt. taccittaprakṛti)"이라고 하였다. 마음의 자성 곧 심자성(心自性)이 바로 본래성품이다. 그리고 심자성은 광명(光明, Tib. 'od gsal ba, Skt. prabhāsvara)이다. 태양의 광명·낮의 밝음과 같은 광명에는 어둠의 염오가 전혀 묻어있지 않다. 빛은 본래부터 밝고 청정하다. 빛이 어둠에서 자유롭듯, 이 마음의 자성도 본래부터 빛나며 번뇌에 더렵혀진 적이 없다.

"번뇌의 자성(自性)이 없음을 보기에"라고 하였다. 심자성(心自性)은 광명이므로 번뇌의 성질이 묻어있지 않다. 비록 객진(客塵)의 염오가 지금 우리의 심자성과 함께하고 있으나, 심자성 자체에 염오성이 존재하는 것이 아니다. 비유하자면, 오염된 물은 물과 더러움이 공존하고 있는 상태이지만, 그렇다고 물의 근본 자체가 더러워진 것은 아니다. 물의 자성 자체가 염오된 것이 아니므로, 필터 등을 이용해서 물로부터 오염물질을 제거할 수 있다. 마찬가지로 이 마음과 객진의 염오가 함께하고 있더라도, 이 마음의 본성 자체가 오염된 것이 아니므로 본래성품을 깨달음으로써 객진의 더러움을 제거할 수도 있고 분리할 수도 있다.

더러운 물을 발견했을 때, 어떤 이는 물이 더러운들 내가 어쩌겠느냐며 그냥 방치할 것이고, 심지어 어떤 사람은 더러운지도 모르고 마셔버릴 것이다. 마찬가지로 우리 마음의 자성이 본질적으로는 객진으로 염오되지 않았음에도, 우리는 착란된 나머지 이 마음이 완전히 염오되어 방법이 없다고 생각하며 그 더러움을 분리할 생각조차 하지 못 한다. 그러나 지혜가 있고 방편을 갖춘 사람은 마치 순수한 물과 오염물을 분리해내듯, 심자성을 깨달아 객진의 염오를 분리하여 제거할 수 있다.

승보(僧寶)는, 마음의 본성이 광명이며 객진의 염오가 없음을 깨달은 이들이다. "그들은 모든 중생이 무아(無我)이고 변(邊)이 적멸함을 올바르게 알면서"라고 하였다. 승(僧)은 심자성을 깨달았기에, 모든 중생이 무아(無我)이며 모든 변(邊)이 적멸함을 안다. 이것은 바로 인무아(人無我)와 법무아(法無我)를 깨닫는다는 의미이다.

옛 이야기를 하나 하겠다. 미라래빠 존자가 하루는 어떤 영리한 학승과 대론을 하게 되었다. 학승은 미라래빠 존자를 힐난했다. "도대체 당신의 그 흰 옷 복장은 어느 계율의 전통인가?" 계율에서는 승려의 복장과 행위 양식을 세세하게 규정한다. 계율에 밝고 철저한 그 학승은, 낡은 흰 천 하나를 겨우 걸치고 다니는 미라래빠의 모습이 전통 계율의 엄격한 규정에 맞지 않는다고 비난한 것이다. 그러자 미라래빠 존자는 웃으며 답하였다. "이보시게. 계율의 이러저런 세세한 조목은 나는 잘 모른다네. 다만 내 거친 마음을 조복했으니, 이것이 곧 계율의 실천이며, 부처님께서 계율을 설하신 목적도 바로 이것이 아니겠는가?"

인아(人我)에 대한 집착에 의해 번뇌장(煩惱障, Tib. nyon mongs pa'i sgrib pa, Skt. kleśāvaraṇa)이 일어나고, 법아(法我)에 대한 집착으로 소지장(所知障, Tib. shes bya'i sgrib pa, Skt. jñeyāvaraṇa)이 일어난다. 아라한과를 얻고자 한다면 인무아를 깨달아야 하고, 부처의 경지를 이루려면 법무아를 증득해야 한다. 이 과정은 매우 복잡하다. 그러나 마음의 본래 청정무구한 자성을 깨닫는다면, 인무아와 법무아의 법도, 일체법의 공성(空性)의 진리도 그 안에 포함되어 있다.

학생 : 누군가 법무아는 무엇이고 인무아는 무엇이냐고 설명을 요구한다면, 그런 것은 알 바 아니고 그저 마음의 본성을 깨달으면 된다고 답할까요?

켄뽀 : 제대로 모르는 사람이 답을 그런 식으로 하곤 한다. 마음의 본성을 깨달은 것도 아니면서, 더욱이 교학에 근거한 답마저 제대로 하지 못 한다면, 그거야말로 불교 공부를 하는 사람으로서 역시 부끄러운 일이 아니겠는가? 여러분이 궁금해하니 이 내용에 대해 좀 더 설명하겠다.

아집(我執, Tib. bdag 'dzin, Skt. ātma-grāha)에는 인아(人我)에 대한 집착과 법아(法我)에 대한 집착 두 가지가 있다. 인아집(人我執)은 탐진치 삼독번뇌의 근간이다. 범부중생은 탐진치 삼독번뇌에 의해 업을 쌓아 윤회한다. 그러므로 인아집은 윤회의 뿌리이다. 그렇다면 법아집(法我執)이란 무엇인가? 제법(諸法)이라고 하지만, 법(法) 혹은 사물(事物, Tib. dngos po, Skt. vastu)은 대상의 측면에서 성립되어 있는 것이 결코 아니다. 그런데 성립되지 않음에도 우리는 성립된 것으로 집착한다. 이것이 바로 법아집이다. 인아집이 있는 한 해탈을 성취할 수 없고, 법아집을 버리지 않으면 일체지자(一切知者)의 경지에 이를 수 없다.

일반적으로, 소승교(小乘敎)의 경론에서는 인무아는 설명하지만 법무아에 대해서는 명확하게 설명하지 않는다고 한다. 그런데 이것은 단순한 문제가 아니다. 나가르주나(Nāgārjuna, Tib. klu sgrub, 龍樹, 2 ~3세기 경) 논사는, 자신의 심신(心身)을 구성하는 온(蘊, Tib. phung po, Tib. skandha)들에 대해 실유(實有, Tib. bden par grub pa, Skt. satya-siddhi)라고 집착하는 한, 인아집이 있다고 하였다. 그렇다면 인무아를 깨닫기 위해서는 법무아(法無我)도 깨달아야 한다. 왜냐하면 이 온(蘊)들이 실유가 아님을 깨달아야 하기 때문이다. 티베트불교 교학에서는 나가르주나의 중관 사상을 주해한 가장 주요한 인물로 짠드라끼르띠(Candrakīrti, Tib. Zla ba grags pa, 月稱, 7세기 초반)를 꼽는다. 짠드라끼르띠 논사는 나가르주나 논사의 이러한 설명에 근거하여, 성문(聲聞)도 법무아(法無我)를 깨달았다고 주장했다. 짠드라끼르띠 논사는 이 주장을 뒷받침하는 논리를 정교하게 전개했고 전거가 되는 경론도 여러가지로 인용하였다.

이 문제는 티베트불교사에서 대대적인 논쟁을 일으켰다. 게룩파의 개조인 쫑카빠(tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357-1419) 대사는, 대승보살이 법무아를 깨닫는 것과 마찬가지로 소승 성문 중 견도(見道)에 도달한 이들은 법무아를 깨닫는다고 주장하였다. 이외에도 어떤 쪽에서는 소승 성문은 법무아를 전혀 증득하지 못 했다고 주장하였고, 다수에 해당하는 또 다른 쪽에서는 성문은 법무아를 깨닫기는 했으나 온전히 깨달은 것은 아니고 다만 조대한 수준이라고 하였다.

이 논쟁에 대해 좀 더 자세히 연구하고자 한다면, 쫑카빠 대사가 저술한, 짠드라끼르띠 논사『입중론(入中論, Skt. Madhyamakāvatāra)』의 주석서인 『밀의해명(密意解明, dgongs pa rab gsal)』을 참조하길 권한다. 그리고 사꺄파의 대학자인 고람빠(Go rams pa bSod nams Seng ge, 1429–1489) 대사의 저술도 읽어보아야 한다. 이외에도 쌴띠데와(Śāntideva, Tib. Zhi ba lha, 寂天) 논사가 저술한 『입보살행론(入菩薩行論, Bodhicaryāvatāra, Tib. byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa)』중의 지혜품의 해석을 두고 여러 이견이 발생했던 사례도 참조해야 한다.

다시 본론으로 돌아가자. 윤회의 뿌리는 아집이다. 아집은 어떻게 제거해야 하는가? 인무아를 깨달아야 아집을 제거할 수 있다. 아집을 제거하면 탐진치의 번뇌를 제거하며, 번뇌를 제거하면 악업을 더이상 저지르지 않고, 마침내 윤회에서 벗어난다. 그런데 마음의 본성을 증득하면 그 안에 이 모든 것이 포함되어 있다. 마음의 본성을 증득하고자 하는가? 우리가 지금 배우고 있는 『보성론』 안에 바로 그 내용이 있다.

"일체에 정등각(正等覺)이 편재함을 보는" 이라고 하였다. 일체 중생에게 부처의 경지를 이룰 수 있고 부처를 따라갈 수 있는(Tib. rjes zhugs) 여래장(如來藏)·심자성이 있음을 본다는 의미이다. "장애 없는 지혜를 지니네." 라고 하였다. 장애가 없음은 객진의 염오가 마음의 자성에 없다는 뜻이다. "유정(有情)들의 청정과 무량함을 대상으로 하는" 라고 하였다. 우리의 마음이 청정하지 못 한 상태일 때, 일체 중생은 청정하지 못 한 모습으로 나타난다. 그러나 자심(自心)이 청정하다면, 현현하는 일체중생도 모두 청정하다. "지혜견(智慧見)을 지닌 분들께 예경하노라." 라고 하였는데, 중생을 청정하게 바라보는 인식주체(有境, Tib. yul can)가 바로 지(智, Tib. ye shes, Skt. jñāna)이다. 그리고 이러한 지혜를 지닌 이들이 바로 승보이다.

1.13에서는 이상과 같은 덕을 지닌 승보께 예경을 올리고 있다. 우리 불교의 가르침은 마음을 평화롭게 하는 것이다. 마음을 평화롭게 하지 못 하는 이유는 바로 탐진치 등의 삼독(三毒, Tib. dug gsum) 번뇌이다. 법을 수행하여 마음 속의 삼독 번뇌를 감소시킨다면, 마음은 평화롭고 행복해지며 나타나는 모든 사물들도 행복하고 평화롭게 나타날 것이다. 생각해보라. 마음이 편안하고 행복할 때는 주위 환경이 모두 호의적으로 보이지만, 기분이 나쁘고 스트레스가 극심하면 내 주변 사람들이 모두 악인이고 모두가 뒤돌아서기 무섭게 내게 악담을 하는 것 같지 않던가? 실상으로는 모든 타인이 악인은 아닐 것이다. 그러나 마음이 지치고 온갖 분별로 번민한 까닭에 그렇게 부정적으로 나타난다. 마음이 평화롭다면, 설사 누가 내게 직접적으로 해악을 끼치더라도, 화가 나기보다는 오히려 그 사람이 자기 내면의 번뇌로 인해 이러한 행위를 하는구나 하며, 내면에서 연민의 미소마저 지을 수 있을 것이다. 이러한 모습이 본성을 깨달은 승보가 우리를 바라보는 모습이다. 승보는 항상 마치 순진무구한 어린아이와 같이 맑은 눈으로 우리를 바라보고 있다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.