> 꽃으로 읽는 불교

열반 성취 순간, ‘깨달음의 나무’가 되다

이 학종 2022-10-08 (토) 10:38

꾸샤[길상초]를 깔고 앗쌋타(Assattha) 나무 아래에서 동쪽을 향해 앉은 싯다르타의 뇌리에 출가 이후 지난 6년 동안의 깨달음을 향한 여정들이 파노라마처럼 떠올랐다. 알라라 깔라마와 웃다까 라마뿟따 선인에게서 선정수행을 배웠던 때, 그리고 우루웰라에서 고행을 했던 때의 기억이 생생하게 다가왔다. 6년이라는 기간은 선정수행도 고행도 염오, 탐욕의 빛바램, 소멸, 고요함, 최상의 지혜, 바른 깨달음으로 인도하지 못한다는 것을 확인한 시간이었다.

앗쌋타 나무 아래 꾸샤를 깔고 앉아 ‘이제 새로운 방법을 찾아야 한다.’는 생각으로 골몰하던 싯다르타에게 문득 어릴 적 농경제 의식이 거행될 때 잠부나무 그늘 아래에서 경험했던, 감각적 욕망을 완전히 떨쳐버리고 해로운 법들을 떨쳐버린 뒤 일으킨 생각과 지속적 고찰이 있고, 떨쳐버림에서 생긴 희열과 즐거움이 이는 초선정의 기억이 생생하게 떠올랐다.

‘그때 경험했던 그것이 분명 깨달음을 위한 길일 것이다. 이제 이 자리에서 나의 육체가 소멸되어도 좋다. 어느 시대 그 누구도 얻지 못했고, 지극히 얻기 어려운 완전한 지혜! 이것을 얻지 못한다면 나는 결코 이 자리에서 일어나지 않을 것이다.’

꾸샤를 깔고 앗싸타 나무를 등진 채 가부좌를 틀고 앉으며 싯다르타가 이 위대한 결심을 한 순간, 마치 지진이 일어난 듯 산하대지가 부들부들 전율했다.

미동도 하지 않고 18시간 동안을 무서운 집중과 청정과 관찰의 힘으로 몸과 마음에서 일어나고 사라지는 현상들을 꿰뚫어 반조한 싯다르타는 드디어 신묘한 능력과 무명, 집착 혐오와 미혹으로부터 벗어난 완전한 열반을 성취했다. 그 순간 동쪽 하늘에는 밝은 별 하나가 반짝이고 있었다. 고따마 싯다르타! 그가 드디어 붓다가 된 것이다. 그가 해탈의 노래를 부르자 삼라만상도 제각각 온몸을 흔들며 환희 충만한 찬탄을 보냈다.

집[몸] 짓는 이[갈애]를 찾아내려고,

그러나 찾지 못한 채

수많은 태어남과 윤회 속을 줄곧 서둘러 왔었네.

태어남은 언제나 실로 괴로운 것.

오, 집 짓는 이여, 드디어 너를 찾아냈도다.

너는 다시는 집 짓지 못하리.

너의 모든 서까래[번뇌]는 부서지고

마룻대[상량, 무지] 또한 부러졌도다.

이제 내 마음은

형성되지 않은 것[열반]을 이루었네.

온갖 갈애 다 끝내어 버렸네.

깨달음을 성취한 후에도 붓다는 앗쌋타 나무 아래에 그대로 앉아 열반의 기쁨을 만끽했다. 이제 그의 해탈을 도운 이 나무의 이름은 더 이상 앗쌋타가 아니었다. 붓다의 위대한 깨달음을 돕고 지켜본 위대한 나무, 그 이름은 이제 깨달음의 나무 보리수(菩提樹, Bodhi Tree)가 되었다.

붓다의 대각을 도운 나무 보리수에 대해 앗쌋타, 아자빨라, 삡빨라 등의 이름이 혼용되어 사용된다. 어떤 것이 맞을까. 붓다의 숨결이 가장 정확하게 담긴 불전으로 인정받는 니까야에는 어떻게 표기하고 있을까.

<디가니까야> 제2품 큰법문의 품 ‘일곱 부처님의 보리수하의 깨달음’편에서 붓다는 수행승들에게 이렇게 설명하고 있다.

“수행승들이여, 세상에 존귀하신 님, 거룩한 님, 올바로 원만히 깨달은 님이신 나는 앗쌋타 나무 아래서 올바로 원만히 깨달았다.”

붓다는 자신이 깨달음을 이룬 앗싸타 나무 외에도 과거 여섯 부처님이 깨달은 나무들을 차례로 설명하고 있다. 비빳씬은 빠딸리 나무 아래에서, 씨킨은 뿐다리까 나무 아래에서, 벳싸부는 쌀라 나무 아래에서, 까꾸싼다는 씨리싸 나무 아래에서, 꼬나가마나는 우둠바라 나무 아래에서, 깟싸빠는 니그로다 나무 아래에서 올바로 원만히 깨달았는 것이다. 고따마 붓다가 깨달음을 이룰 수 있도록 도움을 준 앗쌋타 나무는 한역에서는 발다수(鉢多樹)라고 옮겼다.

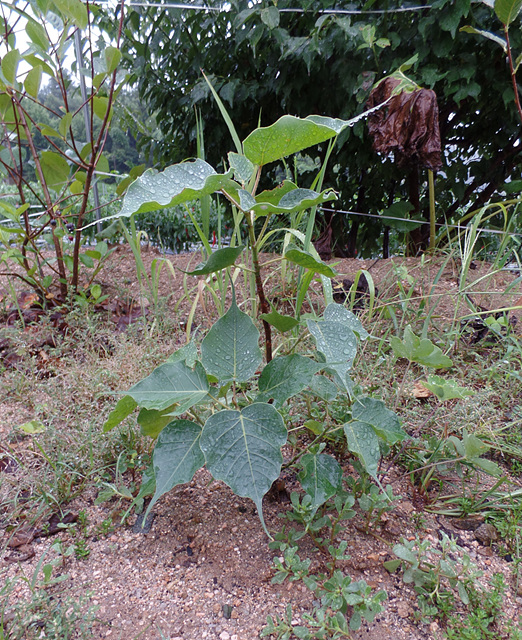

오늘날에는 인도 보리수로 불리는 앗쌋타 나무는 내게도 각별한 인연이 있는 나무이다. 부다가야 마하보디대탑 옆에 있는 보리수의 열매를 국내로 가져와 싹을 틔우는데 성공한, 옛 수행도반 ‘동인 거사’로부터, 부다가야에서 가져온 보리수 열매를 온갖 정성을 기울여 싹틔우는데 성공한 귀한 보리수 묘목 1그루를 기증받아 현묘재에서 작년까지 5년 동안 정성껏 키웠던 것이다. 열대지역 나무인 터라 날씨가 추워지면 생존할 수 없으므로 가을이 오면 실내 온실로 옮겨 심고, 겨울이 가고 봄이 되어 햇볕이 따뜻해지면 다시 앞마당의 꽃밭으로 옮겨 심는 것을 몇 해 반복하며 보리수의 성장 과정을 지켜보았다. 그러나 보리수의 키가 3미터 이상 높게 자라면서 더는 온실에서 감당할 수가 없어서 지난 해 부득이 경남 산청의 왕복사로 이운을 시켰다. 왕복사 주지 자우스님은 이 보리수를 위해 높다란 비닐하우스를 짓고 난방시설을 하는 등 마치 부처님 모시듯 보리수를 잘 보호하고 있는 중이다. 탑을 세우는 것보다 부다가야 보리수의 자손격인 보리수를 경내에 모시는 것이 더 의미가 있다는 스님의 열린 생각에 촌음의 망설임도 없이 기증을 약속했었다.

문득문득 현묘재를 떠나 멀리 산청으로 옮겨진 보리수가 떠오른다. 그리움 같은 것이라고나 할까. 그리움은 무정물에도 그대로 적용되는 감정인 모양이다. 막상 떠나보낼 때는 솔직히 약간의 서운함도 있었다. 그러나 더 많은 불자들에게 예경 받을 보리수를 생각하면 뿌듯함이 서운함보다 100배는 클 것이다. 하여 적어도 1년에 한 번 정도는 산청을 찾아 보리수를 친견할 계획이다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.