출판

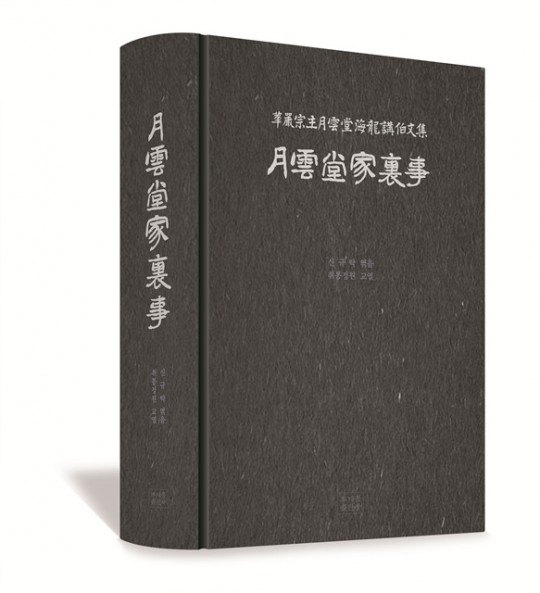

화엄종주 월운당 해룡 강백 문집 『월운당 가리사』 출간

염정우 기자 bind1206@naver.com 2018-10-31 (수) 08:52

월운 강백의 학문과 사유의 세계 담아 ... 11월 12일 봉선사서 헌정법회

남양주 봉선사 조실 월운 스님의 구순(九旬)을 기념해 신규탁(연세대 철학과) 교수가 스님의 글을 모아 『화엄종주 월운당 혜룡 강백 문집 – 월운당 가리사』를 조계종출판사와 함께 발간했다.

월운 해룡 강백은 1949년 18살의 나이로 사문의 길에 들어선 이래 우리나라 근대와 현대의 역사 변천을 몸소 겪으며 주체적으로 독서하고, 사유하고, 글을 쓰고, 행동하는 시대의 지성으로 평가 받고 있다.

월운 스님은 1959년 10월 통도사 강탑(講榻)에 취임한 이래 중앙승가대학교와 봉선사 능엄학림에 이르기까지 긴 세월 학인 스님들을 제접(提接)했다. 또 운허(1892∼1980) 대종사에 이어 동국역경원장 책임을 맡아 《한글대장경》을 완간했다. 아울러 교구장 직책도 수행하며, 각종 포교 현장을 주관했다. ‘스님이 그동안 남긴 수많은 문장과 말씀을 모두 모아 달구지에 실으면 그 무게에 황소도 땀을 흘릴 것’이라고 신규탁 교수는 말한다.

책을 엮은 신규탁 연세대 교수는 “월운 스님은 기록 문화가 없는 풍토에서 기록을 생활화 하셨다. 50년 후반부터 매일 일기를 쓰신다. 공적인 인생을 사신 분이어서 개인의 기록에서 공적인 기록으로 그 시대에 무엇을 고민 했는지를 볼 수 있다”라며 “절마다 도서관이 아니어도 문서를 보관하는 곳이 있었으면 좋겠다”고 기록 부재의 현실을 아쉬워했다.

현재 출판된 월운 스님의 책자(冊子)들은 국립도서관을 비롯해 각 대학 도서관에 나뉘어 보관되어 있지만 그 전체를 파악하기 쉽지 않다. 타인의 저서 앞이나 뒤 또는 중간에 남긴 스님의 글들을 검색하는 데도 한계가 있다. 게다가 사찰에 남긴 기문ㆍ금석문ㆍ편액 등을 비롯해 제자들에게 내린 게문(偈文)과 촉문(囑文) 등 휘호는 당사자만이 간직할 뿐이고, 역경(譯經)과 의해(義解)의 여가에 남긴 당음(唐音) 등은 더욱 알기가 어렵다.

책은 총 4부로 구성됐다. ▲1부 역경해의(譯經解義)는 강백 자신의 이름으로 출판 된 단행본 80여 종의 목록과 서문으로, 불경을 번역하고 뜻을 풀이한 글 모음이다. ▲2부 조도홍문(助道弘文)은 타인이 발행한 책자의 서문이나 추천사, 절집안의 의례나 역사, 자연, 인물들에 사정을 강백 특유의 문장 솜씨로 풀어낸 문文과 사辭와 율律을 옮겨 실어, 수행을 돕고 불법을 펴는 글을 모았다. ▲3부 청논세설(淸論世說)은 각종 잡지나 신문에 소개된 짧은 글들을 옮긴 것으로, 깊은 안목으로 세상을 논하는 글들을 모았다. ▲4부 응물수시(應物垂示) 는 시절 인연 따라 제자들에게 써준 글과 게문偈文, 촉문囑文, 현판, 주련 등을 모았다.

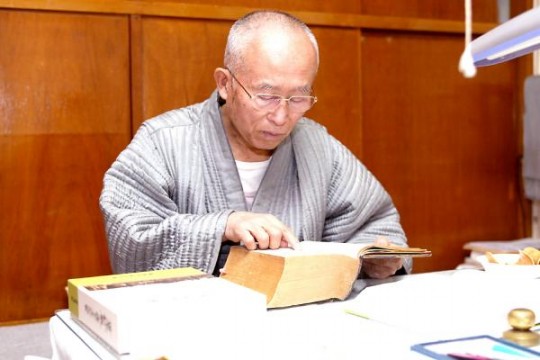

월운 스님의 집필 모습.

신규탁 교수는 “우리 역사의 질곡과 부침 속에서, 또 여울진 불교 현장 속에서 스님은 언제나 자신의 생각을 글로 표현하고, 관철하려 노력한 보기 드문 실천가”라며 “향후 우리나라 근ㆍ현대 불교를 연구하려는 이들은 월운 스님이 남긴 문장들을 통해 시대 지성의 고민과 그 해결의 전말, 그리고 남겨진 과제를 엿볼 수 있을 것”이라고 설명했다.

한편 봉선사는 『월운당 가리사』 헌정법회를 11월 12일 오전 10시 봉선사 청풍루에서 봉행한다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.