칼럼ㆍ기고 > 수원사람 김성채의 문화재 탐방

수원사람 김성채의 ‘문화재 탐방’ 13

수원사람 김성채 객원기자 ansanks@hanmail.net 2018-08-27 (월) 10:42

동국사 (2)

수원사람 김성채

종각

사찰을 방문하여 일주문과 금강문, 천왕문 등을 지난 다음에 보는 전각으로 범종각이 있고, 불전사물인 범종, 운판, 목어, 법고는 사찰 의식을 치르고 공양을 알리거나 대중을 모으는 역할을 합니다. 2층이면 “범종루”라 현판을 걸고, 작은 사찰에서는 범종만을 봉안하고 “종각” 또는 “범종각”으로 현판을 걸어 놓는데, 동국사 종각에는 어떤 현판도 걸리지 않았습니다.

동국사 범종각

종각 앞에는 “종각 1919년 건립. 국내에 현존하는 유일의 일본식 종각으로 범종은 1919년 교토에서 고교재치랑(高橋才治郞)이 제작. 범종에는 창건 당시 금강사 내력이 적혀있다”라 안내되어 있습니다.

범종각은 전통한옥으로 짓는데 불전사물을 갖추었다면 팔작지붕으로, 범종만 있는 경우는 모임지붕집이나 맞배지붕 집으로 짓습니다. 기둥과 지붕만 있고, 소리가 멀리 잘 퍼져나가도록 벽을 만들지 않으나 창살을 세워 잡인의 접근을 금지하기도 합니다.

범종각은 전통한옥으로 짓는데 불전사물을 갖추었다면 팔작지붕으로, 범종만 있는 경우는 모임지붕집이나 맞배지붕 집으로 짓습니다. 기둥과 지붕만 있고, 소리가 멀리 잘 퍼져나가도록 벽을 만들지 않으나 창살을 세워 잡인의 접근을 금지하기도 합니다.

동국사 종각은 단층으로, 동국사가 일본식 사찰임을 한눈에 알아보게 하는 건물입니다.

우리나라 범종각은 처마선이 아름답게 늘어져 아름답기는 하지만 지붕이 크고, 굵고 둥근기둥으로 세워진데다 큰 범종이 지면까지 내려와 전체적인 느낌은 숨이 막힐 듯 육중한 것이 사실입니다.

이에 반해 동국사 종각은 굵지 않은 사각기둥, 훤칠한 높이에 위로 올라가면서 간격이 좁아지는 기둥, 그리고 단청을 하지 않은 탓에 가볍고 단출한 모습입니다. 네 개의 기둥의 위아래를 인방으로 결구하였는데, 아래쪽은 통로 쪽만 터놓았습니다. 한옥으로 지어진 종각과 다르게 기둥을 인방으로 결구한 것은 지진이 많은 나라에서 쉽게 무너짐을 방지하려는 습관에서 비롯된 것이라 생각합니다.

우리나라 범종각은 처마선이 아름답게 늘어져 아름답기는 하지만 지붕이 크고, 굵고 둥근기둥으로 세워진데다 큰 범종이 지면까지 내려와 전체적인 느낌은 숨이 막힐 듯 육중한 것이 사실입니다.

이에 반해 동국사 종각은 굵지 않은 사각기둥, 훤칠한 높이에 위로 올라가면서 간격이 좁아지는 기둥, 그리고 단청을 하지 않은 탓에 가볍고 단출한 모습입니다. 네 개의 기둥의 위아래를 인방으로 결구하였는데, 아래쪽은 통로 쪽만 터놓았습니다. 한옥으로 지어진 종각과 다르게 기둥을 인방으로 결구한 것은 지진이 많은 나라에서 쉽게 무너짐을 방지하려는 습관에서 비롯된 것이라 생각합니다.

동국사 범종각

지붕은 홑처마에 팔작지붕으로 지었는데, 특이한 것은 홑처마를 이루는 서까래가 둥근 서까래가 아니라 각서까래를 사용했다는 것입니다. 우리나라에서는 작은 사찰도 겹처마 집으로 건축하고, 각서까래는 겹처마 집에서 부연으로 사용하는 것과 비교가 됩니다.

전통적으로 사찰은 궁궐보다 화려한 금단청을 하는데, 동국사는 종각은 물론이고 대웅전도 단청을 입히지 않았습니다. 그러나 단청을 전혀 입히지 않은 것은 아니고, 건축의 주재료로 사용된 목재가 비바람에 견딜 수 있고 벌레가 먹지 못하도록 짙은 밤색의 단청을 입혔는데, 서까래와 창방머리의 마구리에만 흰색을 칠하여 강렬한 명암 대조를 이루어 냅니다.

동국사 종각에서 의아스러운 광경을 보았는데 종각을 오르는 돌계단 옆에 예전에 사용하던 항아리로 만들어진 “소주고리”가 놓여 있는 것입니다. 나중에 종무소에 ‘물어보아야겠다’ 생각했다가 차 시간이 급해지자 깜빡 잊고 서둘러 귀경하였는데 궁금증만 남았습니다.(첫 번째 사진 참조)

전통적으로 사찰은 궁궐보다 화려한 금단청을 하는데, 동국사는 종각은 물론이고 대웅전도 단청을 입히지 않았습니다. 그러나 단청을 전혀 입히지 않은 것은 아니고, 건축의 주재료로 사용된 목재가 비바람에 견딜 수 있고 벌레가 먹지 못하도록 짙은 밤색의 단청을 입혔는데, 서까래와 창방머리의 마구리에만 흰색을 칠하여 강렬한 명암 대조를 이루어 냅니다.

동국사 종각에서 의아스러운 광경을 보았는데 종각을 오르는 돌계단 옆에 예전에 사용하던 항아리로 만들어진 “소주고리”가 놓여 있는 것입니다. 나중에 종무소에 ‘물어보아야겠다’ 생각했다가 차 시간이 급해지자 깜빡 잊고 서둘러 귀경하였는데 궁금증만 남았습니다.(첫 번째 사진 참조)

일본종

종각에는 한눈에도 우리나라 범종과 아주 딴판으로 보이는 범종이 높게 매달려 있습니다. 이후부터 범종과 구별이 쉽도록 “동종”이라 하겠습니다.

일본종은 일본에 가보기 전에는 볼 수가 없기에 우리가 많이 본 범종을 이야기해야 ‘동종이 범종과 다르다’는 것은 아시게 됩니다. 그렇지만 동종을 보자마자 우리나라의 범종과 다른 것을 알 수 있는데, 범종은 항아리와 비슷한 곡선을 갖고 있고, 동종은 물 잔처럼 곡선이 없다는 것입니다.

범종은 천장에 매달 수 있도록 한 마리의 용을 고리로 장식하는데, 대부분 입을 크게 벌려 울부짖으며 발 하나는 음통을 잡고 또 다른 발은 천판(天板)을 움켜쥔 형상을 하고 있습니다.

동종은 타종 시 잡음을 없애준다는 음통이 없고, 높이 매달려 있는 때문에 제대로 볼 수 없지만 양쪽으로 머리를 둔 한 마리의 용이 장식되었다는 것을 알 수 있습니다.

우리나라 범종은 동서남북에 유곽을 두고, 한 개의 유곽에 아홉 개의 유두를 놓아 모두 36개의 유두가 있는데, 동종은 유곽이 두지 않고 108개의 유두만 가득하게 둘러 종소리와 함께 108번뇌를 소멸시키고자 하였습니다.

범종 중간 부분에는 구름을 타고 악기를 연주하는 비천과 무릎을 꿇고 공양하는 모습을 장식하는 우아함을 갖춘 것과 다르게 동종에는 그러한 장식을 나타냄이 없이 가로와 세로로 도드라진 띠만 둘렀습니다.

안내판에 “창건 당시 금강사 내력이 적혀있다” 했으니 금강사 창건 경위와 시주한 사대부중, 그리고 주지스님의 기원 등이 새겨졌을 터이나 이 또한 높이 매달린 탓에 정확하게 알아볼 수가 없었습니다.

동종 하대에는 당초무늬를 둘렀고 양쪽에 보상화무늬의 당좌 두 개를 두었습니다. 종각을 단출하게 꾸민 것처럼 동종도 화려함과 장식을 최소화하여 종으로써의 기능만 충실히 갖게 하였음을 알 수 있습니다.

동종은 타종 시 잡음을 없애준다는 음통이 없고, 높이 매달려 있는 때문에 제대로 볼 수 없지만 양쪽으로 머리를 둔 한 마리의 용이 장식되었다는 것을 알 수 있습니다.

우리나라 범종은 동서남북에 유곽을 두고, 한 개의 유곽에 아홉 개의 유두를 놓아 모두 36개의 유두가 있는데, 동종은 유곽이 두지 않고 108개의 유두만 가득하게 둘러 종소리와 함께 108번뇌를 소멸시키고자 하였습니다.

범종 중간 부분에는 구름을 타고 악기를 연주하는 비천과 무릎을 꿇고 공양하는 모습을 장식하는 우아함을 갖춘 것과 다르게 동종에는 그러한 장식을 나타냄이 없이 가로와 세로로 도드라진 띠만 둘렀습니다.

안내판에 “창건 당시 금강사 내력이 적혀있다” 했으니 금강사 창건 경위와 시주한 사대부중, 그리고 주지스님의 기원 등이 새겨졌을 터이나 이 또한 높이 매달린 탓에 정확하게 알아볼 수가 없었습니다.

동종 하대에는 당초무늬를 둘렀고 양쪽에 보상화무늬의 당좌 두 개를 두었습니다. 종각을 단출하게 꾸민 것처럼 동종도 화려함과 장식을 최소화하여 종으로써의 기능만 충실히 갖게 하였음을 알 수 있습니다.

범종은 지면 가까이까지 내렸고, 종을 쳤을 때 몸체를 떨면서 나는 소리가 맥놀이 현상으로 이어지도록 바로 아래쪽 지면을 범종의 입보다 좁은 넓이를 한 움큼 파내었는데, 동종은 높게 매달린 한참 아래에 작은 항아리(鳴洞)를 묻어놓았습니다. 그래서 이 작은 항아리가 동종의 맥놀이 현상을 일으키기 위한 것임을 짐작할 수 있었습니다. 높이 매달린 동종 소리가 아래로 내려와 작은 항아리 속으로 들어갔다가 되돌아 나올 터인데, 어쩌면 작은 항아리에 들어간 종소리가 땅속 지옥 중생을 제도하였으면 좋겠다는 생각도 들었습니다.

그제든 이제든 나타나시는 관세음보살님

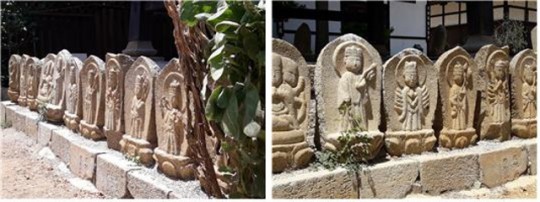

동국사 종각을 특이하게 하는 것이 있는데, 종각을 둘러싸고 있는 관세음보살 석상입니다. 종각을 빙 둘러 호위하려는 듯 보이지만 그와는 전혀 관련이 없는, 관세음보살 삼십이 응신상 33기와 띠별 십이지 수본존상 8기로 모두 금강사 창건 당시 일본에서 조성되어 건너왔습니다.

41기의 불보살은 작은 화강암에 연꽃 위에 서서 계신 모습을 부조로 조각하였는데, 세밀한 묘사는 생략되었고 조각 솜씨도 뛰어나지는 않지만 촌스럽고 투박스러움이 서민과 어울린다 싶어져 정겨움이 깊게 느껴졌습니다.

관세음보살은 세상의 모든 소리를 듣고 계시다가 때와 장소를 가리지 않고 나타나시어 중생의 교화는 물론 고통과 고난을 구제하시는 보살입니다. 보살님은 제각각의 근기를 갖고 있는 중생들을 적법하게 교화하시기 위하여 그 중생에 맞는 법을 펼치시는데, 그 중생에 맞는 삼십이 응신 중의 한 몸으로 나타나신다 합니다.

삼십이 응신을 그린 탱화나 그림은 쉽게 접할 수 있고, 나무나 돌을 깎아 조성한 관세음보살상도 성관음 ․ 천수천안 ․ 해수관음 등 몇 분에 불과한데, 삼십이 응신의 보살상 전부를 보는 것은 이번이 처음입니다.

동국사를 찾은 중생들이 크든 작든 저마다의 번뇌와 괴로움을 안고 있을 터인데, 이곳에서 마음속으로 관음보살을 부르면 33기의 보살님 중 어느 한 분은 분명히 그 소원을 들어주실 것이라는 생각이 들었습니다.

삼십이 응신을 그린 탱화나 그림은 쉽게 접할 수 있고, 나무나 돌을 깎아 조성한 관세음보살상도 성관음 ․ 천수천안 ․ 해수관음 등 몇 분에 불과한데, 삼십이 응신의 보살상 전부를 보는 것은 이번이 처음입니다.

동국사를 찾은 중생들이 크든 작든 저마다의 번뇌와 괴로움을 안고 있을 터인데, 이곳에서 마음속으로 관음보살을 부르면 33기의 보살님 중 어느 한 분은 분명히 그 소원을 들어주실 것이라는 생각이 들었습니다.

양띠와 원숭이띠를 살펴주시는 대일여래(大日如來 未辰年 守本尊)

개띠와 돼지띠를 살펴주시는 아미타불(阿彌陀佛 戌亥 守本尊)

개띠와 돼지띠를 살펴주시는 아미타불(阿彌陀佛 戌亥 守本尊)

종각을 바라볼 때 오른쪽에는 산모의 안산(安産) 기원과 태어난 해에 따라 그 사람을 보호한다는 자안관음(子安觀音)신앙을 보여주는 8기의 수본존(守本尊)이 있어서, 일본인의 자안관음 신앙을 알게 합니다. 삼십이 응신상과 다르게 수본존상에는 태어나 해와 출생년을 새겨져 있습니다.

자안관세음은 쥐띠(子)의 수본존이고, 허공장보살은 소띠와 범띠(丑, 寅), 문수보살은 토끼띠(卯), 보현보살은 용띠와 뱀띠(辰, 巳), 대세지보살은 말띠(午), 대일여래는 양띠와 원숭이띠(未, 申), 부동존여래는 닭띠(酉), 아미타불은 개띠와 돼지띠(戌, 亥)를 보호해 준다고 합니다.

자안관세음은 쥐띠(子)의 수본존이고, 허공장보살은 소띠와 범띠(丑, 寅), 문수보살은 토끼띠(卯), 보현보살은 용띠와 뱀띠(辰, 巳), 대세지보살은 말띠(午), 대일여래는 양띠와 원숭이띠(未, 申), 부동존여래는 닭띠(酉), 아미타불은 개띠와 돼지띠(戌, 亥)를 보호해 준다고 합니다.

여성들이 임신하고 겪는 두려움, 그리고 출산과 육아에 대한 걱정을 산모 자신이나 태아에 해당하는 수본존께 기원함으로써 마음의 평안을 얻을 수 있다면, 이것도 불보살님의 가피이고 훌륭한 구제라 생각합니다. (계속)

기사에 만족하셨습니까?

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

Comments