칼럼ㆍ기고 > 수원사람 김성채의 문화재 탐방

수원사람 김성채의 ‘문화재 탐방’ 12

수원사람 김성채 객원기자 ansanks@hanmail.net 2018-08-13 (월) 09:37

동국사

수원사람 김성채

아픈 역사가 생각나는 사찰

광복절을 앞두고, 일제강점기의 흔적이 유난히도 많이 남아있는 군산시, 그곳에 있는 동국사를 찾았습니다. 이동거리가 제법 먼 동국사를 찾은 이유는 동남아시아에서나 볼 수 있는 사찰의 모습을 용인 와우정사에서 보았더니, 이와는 다른 나라의 사찰을 보고 싶은 마음이 일었기 때문입니다.

동국사 전경

작은 포구에 불과하던 군산은 조선 말 “개화”며 “근대화”라는 좋은 뜻을 품고 개항하였으나, 식민지로 불렸든 여러 나라들이 겪어야 했던 수난을 우리나라라고 벗어날 수는 없었습니다. 열강의 침범과 일제강점기에 항만을 넓히고 철로가 놓아 번영하는 듯했으나, 이는 호남지역에서 생산되는 기름진 쌀을 수탈해가는 수단에 불과하였습니다. 일제는 배에 실을 때까지‘쌀을 창고에 쌓아 보관한다’며 군산항 부두근처를 장미동(藏米洞)이라 이름 지었으니, 군산은 생각할수록 참으로 슬픈 역사를 가진 도시라 할 수 있습니다.

1933년부터는 매년 약탈되는 미곡이 조선총생산량의 50%를 초과하였고, 이를 관리하기 위해 영사관 ․ 세관 ․ 회사 ․ 은행 등의 관서 설치는 일제의 필수적인 절차였습니다. 그리고 상업지구와 미곡과 관련한 방가간 등의 공업이 뒤따르고, 일본인의 거주가 늘어나는 것도 당연한 순서였습니다.

1933년부터는 매년 약탈되는 미곡이 조선총생산량의 50%를 초과하였고, 이를 관리하기 위해 영사관 ․ 세관 ․ 회사 ․ 은행 등의 관서 설치는 일제의 필수적인 절차였습니다. 그리고 상업지구와 미곡과 관련한 방가간 등의 공업이 뒤따르고, 일본인의 거주가 늘어나는 것도 당연한 순서였습니다.

일제는 개항지가 된 군산에 자국민이 자유롭게 통상하고 거주하며 치외법권을 누리도록 월명동과 명산동 일대를 조계지로 정하였으니, 일본 조동종(曹洞宗) 종단에서는 이곳에 거주하는 자국민을 대상으로 포교와 신자를 위한 사찰 건립은 설득력이 충분한 일이었습니다. 왜냐하면 통일신라도 당나라와 교역이 활발하였던 시기에 산둥반도에 “신라방”이라는 자국민의 집단거주지를 두었고, 이들의 종교생활을 위해 “법화원”이라는 사찰을 건립하였다는 기록이 남아있기 때문입니다.

동국사는 낮은 월명산(해발 101m) 아래쪽에 주택들 속에 자리하고 있는데, 군산 땅에 포교소를 개창할 목적이었으니 주택가에 위치함은 지극히 당연한 것이었습니다. 어쩌면 주택가에 자리하고 있는 것은 현재의 상황일 뿐이지, 당시로써는 산 중턱이었을지도 모르겠습니다.

동국사는 낮은 월명산(해발 101m) 아래쪽에 주택들 속에 자리하고 있는데, 군산 땅에 포교소를 개창할 목적이었으니 주택가에 위치함은 지극히 당연한 것이었습니다. 어쩌면 주택가에 자리하고 있는 것은 현재의 상황일 뿐이지, 당시로써는 산 중턱이었을지도 모르겠습니다.

이 문은 문이 아니다

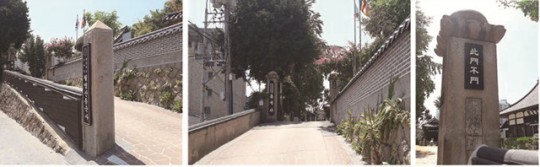

추축컨대 산자락의 밋밋하게 생긴 땅에 축대를 쌓아 대지를 조성한 다음 사찰을 건축하였을 것이기에, 동국사 들어서는 입구는 큰길가에서 약간의 경사진 언덕을 오르는 형태입니다. 언덕의 시작과 끝부분에는 문을 세우기 위한 돌기둥이 세워졌고, 현판이 걸려있습니다. 아래쪽 현판은 “대한불교 조계종 월명산 동국사”, 위쪽 현판에는 “대한불교 조계종 제24교구 동국사”입니다.

첫 번째 문, 대한불교 조계종 월명산 동국사. 두 번째, 문대한불교 조계종 제24교구 동국사. 두 번째 문의 오른 쪽 기둥

사찰에 들어서는 첫 번째 문은 일주문(一柱門)으로, 일주문에는 사찰이 위치한 산 이름과 사찰 이름이 힘찬 글씨로 쓴 현판을 걸어 그 사찰의 위엄을 보여주고 있습니다. 크고 무거운 지붕을 받쳐내고자 굵은 기둥 두 개로 세워졌음에도 ‘세속의 찌든 번뇌를 벗어던지고, 깨끗한 한마음으로 들어서라는 의미를 담았다’하여 일주문이라 합니다.

현판에 “월명산 동국사”라 쓰였는데, 기둥이 왼쪽에만 있어서 말 그대로 ‘기둥이 하나인 일주문은 동국사가 유일하지 않겠는가?’ 생각하였습니다. 이 기둥은 일주문의 역할을 하지만, 경사면을 따라 내려오는 담장의 아래쪽으로 쏠리는 힘을 멈추게 하는 엄지기둥의 역할을 지녔습니다. 이 일주문은 사각형으로 다듬은 돌의 각 면 끝자락에 쇠시리로 깎아 단순하게 장식하였고 윗부분은 사각뿔 모양으로 수렴하였는데, 불경의 짧은 구절을 새겨서 들고 나는 찰나에 마음을 가다듬는 기회를 주고, 윗부분도 사찰을 상징하는 조각으로 꾸몄더라면 훨씬 더 운치가 있을 거라는 아쉬움이 일었습니다.

현판에 “월명산 동국사”라 쓰였는데, 기둥이 왼쪽에만 있어서 말 그대로 ‘기둥이 하나인 일주문은 동국사가 유일하지 않겠는가?’ 생각하였습니다. 이 기둥은 일주문의 역할을 하지만, 경사면을 따라 내려오는 담장의 아래쪽으로 쏠리는 힘을 멈추게 하는 엄지기둥의 역할을 지녔습니다. 이 일주문은 사각형으로 다듬은 돌의 각 면 끝자락에 쇠시리로 깎아 단순하게 장식하였고 윗부분은 사각뿔 모양으로 수렴하였는데, 불경의 짧은 구절을 새겨서 들고 나는 찰나에 마음을 가다듬는 기회를 주고, 윗부분도 사찰을 상징하는 조각으로 꾸몄더라면 훨씬 더 운치가 있을 거라는 아쉬움이 일었습니다.

일주문을 지나 닿게 된 두 번째 문 왼쪽 기둥에는 “대한불교 조계종 제24교구 동국사”라 현판이 걸려있어서, 처음에는 그런 줄 알았습니다. 그러다 자료를 검색한 다음 제24교구본사가 고창 “선운사”임을 알았고, 현판에“말사”라 명시하지 않을 바에는 현판을 고쳐야 할 것이라는 생각이 들었습니다.

그런데 정작 궁금증이 생겨난 것은 오른 쪽 기둥에 걸려있는 “차문불문(此門不門)”입니다. 문은 밖과 안을 구별하기 위해 세워 놓고, 들어가고 나감을 제한을 두려함이 목적입니다. 그런데 ‘이 문은 문이 아니다’라 하면 들고 남에 제한을 두지 않겠다는 뜻이고, 이쪽과 저쪽에 차별이 없다는 뜻이 아니겠습니까? 동국사 안과 바깥은 ‘차별과 구별이 없는, 같은 세상이다’라는 . . .

그래서 “차문불문”은 두고두고 참구(參究)해야 할 숙제로 등장하였습니다.

그런데 정작 궁금증이 생겨난 것은 오른 쪽 기둥에 걸려있는 “차문불문(此門不門)”입니다. 문은 밖과 안을 구별하기 위해 세워 놓고, 들어가고 나감을 제한을 두려함이 목적입니다. 그런데 ‘이 문은 문이 아니다’라 하면 들고 남에 제한을 두지 않겠다는 뜻이고, 이쪽과 저쪽에 차별이 없다는 뜻이 아니겠습니까? 동국사 안과 바깥은 ‘차별과 구별이 없는, 같은 세상이다’라는 . . .

그래서 “차문불문”은 두고두고 참구(參究)해야 할 숙제로 등장하였습니다.

“차문불문” 아래에는 일제강점기의 사찰이름 “금강사(錦江寺)”를 지우려고, 정으로 쪼아내었음이 흔적으로 남았습니다. 이로보아 동국사의 창건당시 이름은 “금강사”였고, 해방 이후에 동국사(東國寺)로 바뀌었음을 알 수 있습니다.

억압받은 역사를 지우겠다고 파내면서 “조동종 금강사”라고 새겨진 글자 중에 “조동종”를 쪼아내고 “금강사”만 남겨놓은 까닭도 의아스럽습니다. 사찰은 그대로 유지하되, 일본의 불교종단은 받아들일 수 없었던 때문일까요? 돌기둥에는 또 연호(소화 9년)와 일본인 시주자의 이름을 지우려한 흔적도 있는데, 어설프게 파낸 덕분에 억압받은 쓰라림만큼이나 깊게 새겨진 글자는 지워지지 않았고, 충분히 읽을 수 있어서 보는 사람의 마음을 더욱 슬프게 합니다.

억압받은 역사를 지우겠다고 파내면서 “조동종 금강사”라고 새겨진 글자 중에 “조동종”를 쪼아내고 “금강사”만 남겨놓은 까닭도 의아스럽습니다. 사찰은 그대로 유지하되, 일본의 불교종단은 받아들일 수 없었던 때문일까요? 돌기둥에는 또 연호(소화 9년)와 일본인 시주자의 이름을 지우려한 흔적도 있는데, 어설프게 파낸 덕분에 억압받은 쓰라림만큼이나 깊게 새겨진 글자는 지워지지 않았고, 충분히 읽을 수 있어서 보는 사람의 마음을 더욱 슬프게 합니다.

너무나 깊은 상처

동국사를 들어서는 정면의 위치에는 군산 시민들이 낸 성금으로 조성한 일본군 위안부 피해자들의 인권과 명예회복을 기원하는 “평화의 소녀상”이 세워져 있습니다. 전쟁터로 끌려간 어린 소녀가 지옥에서나 겪을 고통 속에서 부모형제 상봉을 바라는 슬프고도 간절한 모습이 여실하게 나타나 있습니다.

소녀상의 목과 손목에는 팔찌와 목걸이가 걸려있는데, 이 팔찌와 목걸이 판매 수익금은 위안부 할머니들을 위한 사업에 사용됩니다. 할머니들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음이 담겨있는 의미 있는 팔찌입니다.

“평화의 소녀상”은 다시는 인류 역사에서 숭고한 인권이 침해당하는 일이 되풀이되지 않기를 바라는 마음으로 세운 것인데, 일부 정치인들과 극우집단의 폄하와 훼손이 빈번하게 일어나고 있습니다. 하루 빨리 제대로 된 사과가 있어야겠고, 할머니들의 명예와 존엄이 회복되기를 바랄뿐입니다.

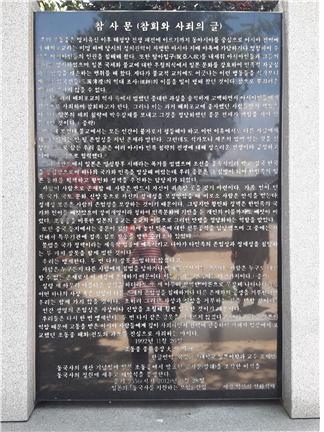

“평화의 소녀상” 뒤에는 일본 조동종에서 발표한 참사문 비석이 세워져 있습니다. 1992년 11월 20일 조동종 종무총장은 ‘탈아입구(脫亞入歐)를 내세워 아시아인들과 그들의 문화를 멸시하였으며, 일본 국체와 불교에 대한 우월의식에서 일본 문화를 강요하여 민족적 자긍심과 존엄성을 훼손하는 행위를 사죄하고, 권력에 편승하여 가해자의 입장에서 포교했던 조동종의 해외 전도의 과오를 진심으로 사죄한다’는“참사문(참회와 사죄의 글)”을 발표하였고, 내용의 일부를 비석에 새겨 2012년 9월 16일 동국사에 세웠습니다.

우리나라가 이웃하고 있는 일본과 친밀한 관계를 맺어야 할 필요성은 사회적, 문화적으로 분명하다는 것에 공감하여, 학술과 문화 등의 분야에서는 교류가 활성화된 것도 사실입니다. 이 참사비가 동국사를 찾는 우리나라 사람과 일본인들에게 올바른 역사관을 심어주고, 나아가서는 바람직한 한일관계가 이루어질 수 있도록 큰 힘이 되기를 바라면서 오늘 이야기는 이만 끝내겠습니다. (계속)

기사에 만족하셨습니까?

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.