문화ㆍ예술 > 문화

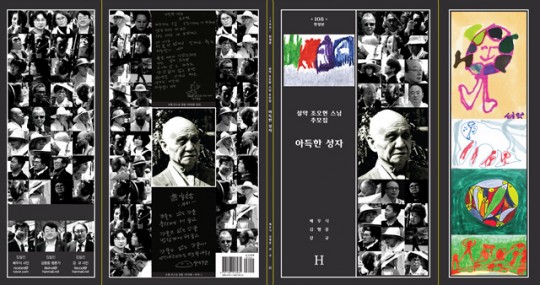

오현 스님을 향한 그리움, 『아득한 성자』 추모집 발간

염정우 기자 bind1206@naver.com 2018-07-11 (수) 19:39

고요하시다

설악의 안개처럼 고요하시다

가늠할만한 기쁨과 슬픔을 넘어 고요하시다

아지랑이로 허수아비로 이름 짖지 않아도

무명의 매듭조차 보이지 않아 더더욱 고요하시다

할아비의 눈빛으로 고요하시다

아비의 입주름으로 고요하시다

금강의 해거름에 남은 사리구슬 고요하시다

강 규 추모시 <고요하시다>

한국의 대표적 선승이자 한국을 대표하는 시조 시인 무산 대종사 오현 큰스님 입적하신지 49일에 맞춰, 배우식 시인과 강 규 시인, 김형중 박사가 스님에 대한 그리움을 모아 설악 조오현 스님 추모집 『아득한 성자』를 발간 추모의 마음을 큰스님께 올린다.

추모집은 <출간 경위>, < 추모시, 추모사>, <오현 큰스님 선시조 따라 읽기>, <오현 스님의 시에 나타난 ‘문둥이’에 대한 상징적 의미에 대하여>, <오현 스님의 『적멸을 위하여』에 대한 찬사>의 순으로 정리했다.

이제야 겨우 아버지라고 불러본다. 2013년 구월 어느 날 이었다. 서초동 신성미소시티 주변에서 함께 점심 식사를 마친 후 산책을 하는 중에 큰스님께서 갑자기 나의 손을 꼭 잡으시며 “이제 너는 내 아들이다”라고 말씀하셨다. 나는 얼떨결에 “네”라고 대답하고는 큰스님의 그 말씀을 얼른 마음속 연꽃잎으로 싸서 가슴 깊숙이 묻어두었다. 이 느닷없는 상황으로 대시인이며 대선사이신 큰스님의 명예가 조금이라도 손상되어서는 안 된다고 생각했기 때문이다. 비밀의 문을 열고 고백처럼 글을 쓰는 이 순간에도 그 마음은 조금도 변함이 없다. 그럼에도 이 글을 굳이 쓰는 것은 2018년 5월 20일 큰스님과 마지막 작별할 때 큰 스님께서 하신 분명한 말씀 때문이다. 그 마지막 이별의 순간에 나는 스님을 그러안고, 큰스님께서는 나를 껴안았다. 그때 큰스님께서는 나의 귀에 대고 “그동안 고마웠다. 아들아 ···”라고 조용히 말씀하셨다. 다시 한 번 크게 놀랐지만, 이 말씀은 지나간 6년간의 수많은 사연과 가없는 정, 그리고 자비와 소망 등 수많은 의미를 함축하고 있음을 이심전심으로 알았고, 나는 그동안 참아왔던 눈물을 터트리며 작은 목소리로 ‘아버지’라고 불렀다. 큰스님은 말없이 내 등을 쓰다듬어 주셨다.

배우식 추모사 <아, 아버지> 중에서

큰스님께서는 만해스님의 문학과 사상을 선양하고 기리다가 스스로 만해처럼 큰 바위 얼굴이 되어 승가의 지표를 제시해 주셨습니다. 저는, 저희들은 큰스님의 가르침대로 ‘남의 눈에서 눈물을 내지 않는’ ‘모든 사람에게 이로움을 주는’ 좋은 불자로 살겠습니다. 큰스님, 다시 저희 곁으로 빛으로 오소서. 가을에 오동잎이 떨어지면 그때 스님이 오시는 소리로 듣겠습니다.

불초(不肖) 제자 김형중은 곡배(哭拜)하며 추도의 글을 올립니다.

불초(不肖) 제자 김형중은 곡배(哭拜)하며 추도의 글을 올립니다.

김형중 추모사 <상(相)이 없는 무심(無心)한 도인, 경계가 없는 무애자유한 탈속인(脫俗人) 아득한 성자 오현 큰스님을 애도합니다> 중에서

오현 스님은 한글 선시의 개척자로 꼽힌다. 한글을 사용한 ‘선시조’로 문학적 양식의 확장성을 넓히고 문학을 통해 부처님의 가르침을 널리 알렸다. 시조집 ‘심우도’와 ‘아득한 성자’ 등을 펴내 가람시조문학상, 정지용문학상, 현대시조문학상, 한국문학상, 공초문학상 등을 받았다.

스님은 만해 스님의 사상을 알리기 위해 만해사상실천선양회를 설립하고 만해마을을 조성해 문인들의 창작 공간으로 활용하도록 했다. 만해대상을 매년 시상하면서 포교 활성화와 우리 문화 예술 발전에도 큰 공을 세운 것으로 평가받고 있다.

무애도인 오현 스님은 불교신문 주필과 조계종 중앙종회의원, 신흥사 주지를 역임했고, 종단 최고법계인 대종사 법계를 품수했다. 스님은 입적을 앞두고 “천방지축 기고만장, 허장성세로 살다보니, 온 몸에 털이 나고, 이마에 뿔이 돋는구나. 억!”이라는 열반송을 남겼다.

무애도인 오현 스님은 불교신문 주필과 조계종 중앙종회의원, 신흥사 주지를 역임했고, 종단 최고법계인 대종사 법계를 품수했다. 스님은 입적을 앞두고 “천방지축 기고만장, 허장성세로 살다보니, 온 몸에 털이 나고, 이마에 뿔이 돋는구나. 억!”이라는 열반송을 남겼다.

기사에 만족하셨습니까?

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

Comments