지난연재 > 배희정이 만난 사람

“불교사진은 제 인생의 전부죠”

배희정 기자 chammam79@hanmail.net 2015-06-10 (수) 15:27

지난 4월 12일 불교TV법당 무상사. 전제우 한국불교사진협회장(59)의 손놀림이 바빴다.

전 회장은 법당에 삼삼오오 모여든 어르신들을 차례대로 의자에 앉힌 뒤 최대한 자연스러운 포즈를 취할 것을 주문했다.

카메라 조리개 값을 조절하고 어르신의 자세를 바로 잡았다. 이내 직사각형 프레임 속에 편안한 모습의 인물 사진이 담겼다. 셔터가 눌러지자 차례를 기다리던 어르신들이 속속들이 의자에 앉았다. 무료 영정사진을 찍기 위해서다.

전 회장은 3월에 이어 두 번째 영정사진 촬영 봉사를 하고 있었다. ‘절에 오는 노보살들에게 봉사하고 싶어서’라고 이유를 밝힌 그는 이날 못다 촬영한 어르신에게 ‘올해 가을에도 영정사진 봉사를 하겠노라’고 약속했다.

전제우 회장이 무상사에서 어르신들의 영정사진 촬영 봉사를 하고 있다.

그의 촬영 모습은 앞서 종로 탑골공원 일대에 원각사 무료급식소가 재개하던 지난 4월 1일 오전에도 감지됐다. 원각복지회장 원경 스님(심곡암 주지)이 거리 행진을 하며 어르신들을 향해 무료급식소 거리 홍보에 나서고 있을 때 행렬의 앞뒤에서 수시로 발걸음을 옮기며 원각사의 거리 홍보를 카메라에 담았다.

지난 5월 20일 서울 법련사 불일미술관에서도 전 회장의 활동을 볼 수 있었다. 제20회 한국불교사진협회 회원전에서다. 전 회장은 이 자리에서 인사말을 통해 “협회는 강산이 두 번 바뀐다는 20년 동안 작품을 위해 산사를 찾아다니며 한 해도 거스르지 않고 전시를 해왔다”고 소회했다.

올해로 한국불교사진협회가 창립한 지 20주년을 맞았다. 전제우 회장이 카메라 장비를 가방에 짊어지고 전국 사찰을 돌며 재가불자와 스님, 절집 풍경을 사진으로 기록한 지 20여 년째다. 그동안 촬영작 중 엄선해 블로그에 올린 것만 7천여 컷에 달한다.

기본 생활도 포기하는 오포시대인 현대에 ‘돈 안 되는’ 불교사진을 어떻게 20여 년간 찍어 왔을까.

“불교가 좋아서죠.”

다시 협회전을 찾아 만난 전 회장은 사진을 포기하지 않았던 원동력은 ‘불심(佛心)’에 있다고 강조했다. 이어 불교사진을 생계수단이 아닌 취미로 했기에 지금까지 할 수 있었다고 털어놨다.

“불교사진이 주업인 사람은 없어요. 돈이 안 되니까요. 우리나라는 돈을 주고 사진을 산다는 생각을 가진 분들이 많지 않아요. 불교사진해서는 먹고 살 수 없죠. 좋아서 할 뿐이에요. 기획인쇄 일로 생기는 수입을 바탕으로 시간 나는 대로 사찰로 다녔어요. 사찰 촬영 다니면 잡념을 잊고 행복감을 느낄 수 있었죠.”

전 회장은 기획인쇄 일을 하다 필요한 사진을 직접 찍으면서 사진에 눈 뜨기 시작했다. 지인들의 도움을 받아 독학으로 사진을 공부하다 1987년부터 충무로에서 스튜디오를 운영하게 됐고, 심곡암에서 주지 원경 스님으로부터 ‘송담(松潭)’이란 법명으로 계를 받고 조계사에서 기초교리(35기) 공부를 하면서부터 불교사진을 시작했다. 2008년 스튜디오의 문을 닫은 후 부터는 완전히 불교사진에만 매진했다.

“잡다하게 찍어봤자 의미가 없어요. 불교사진만 찍어도 (의미가) 무궁무진합니다.”

그는 경제적 이윤을 남기는 것보다 평소에 흠모하던 큰 스님들을 뵙고 사진을 찍는 것이 수백 배 행복하다고 말했다. 어렵게 허락을 받아 촬영을 하고서 돌아설 때의 환희심은 하늘을 나는 기분이라고 했다.

“유명한 서옹·숭산·법정 스님 사진을 찍어 드린 것이 가장 기억에 남아요. 어렵게 허락을 얻고 촬영한 후 뵐 때마다 스님들이 저 작가가 자신들의 사진을 찍은 사람이라고 인정해주셨죠. 오랫동안 송광사 방장 스님 사진을 집중적으로 찍었으며, 전국에 계신 큰스님들 사진을 많이 찍었습니다. 계속해서 스님들의 모습을 찍고, 생이 다 할 때까지 계속 불교사진을 찍을 계획입니다.”

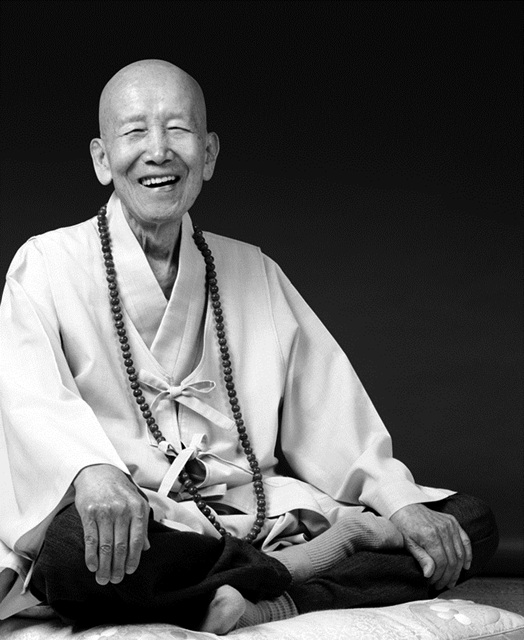

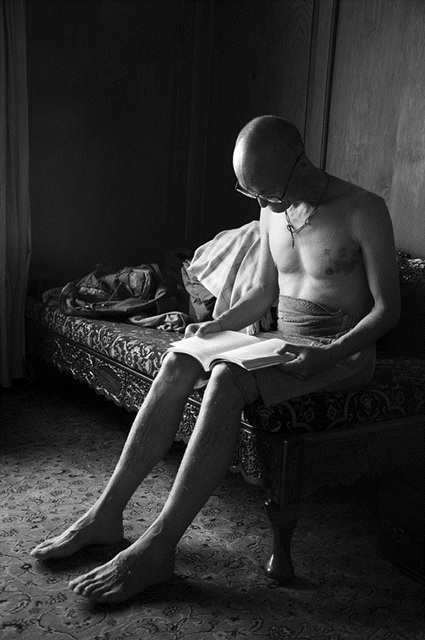

전 회장은 자신이 가장 만족하는 사진으로는 미소 짓는 서옹 스님과 인도 순례 중 쉬고 있는 청전 스님을 담은 사진을 꼽았다. 여름과 겨울에 하루 당일 코스로 오르며 사진을 찍어야 했던 봉정암, 백담사는 잊지 못할 추억의 장소다.

전제우 회장은 자신이 촬영한 사진 중 가장 만족하는 사진으로 서옹 스님(왼쪽)과 청전 스님의 모습을 담은 작품을 꼽았다.

“현재 불교 캘린더를 제작하는 인쇄기획실을 운영하고 있지만, 사진을 찍고 싶을 땐 바로 문을 닫고 촬영하러 갑니다. 인도, 부탄, 네팔, 티베트 등 불교성지 순례할 땐 한 달 간 문을 닫기도 했고요.(웃음) ”

그는 사진을 찍으며 송광사 방장 보성 스님, 인도 다람살라에서 수행해 온 청전 스님, 심곡암 주지 원경 스님, 불교TV 회장 성우 스님 등 수많은 인연을 만나고 활동영역이 넓어진 것에 감사하다고 말했다. 또 불교사진을 찍을 수 있도록 불평불만 없이 ‘살아준’ 아내에게도 고마움을 표했다. 인생에서 가장 잘한 일은 부처님법을 만난 것이라고 말했다.

틈만 나면 천수경을 외던 아버지와 절에 열심히 다닌 장모와 아내의 영향으로 불교는 그에게 자연스러운 생활이었다. 그는 현재 8년째 매주 일요일 오전 8시 심곡암에서 몇몇 부부 신도들과 함께 천수경 독송과 108배를 집전, 진행해오고 있다.

불교사진협회전을 찾은 관람객들에게 전시작을 설명하고 있는 전제우 회장.

“모든 것이 마음먹기에 달렸다는 일체유심조(一切唯心造)를 마음에 새기고 다닙니다. 욕심내고 집착하면 괴로움이 따르기에 특별한 욕심을 내지 않습니다. 그러다보니 불만도 없어요. 불자로서 누가 안 보더라도 바른 행동을 하려고 노력합니다. 게으르지 않고 바르게, 남에게 최소한 피해를 주지 않는다는 마음가짐으로 살고 있습니다.”

그의 불교적 사고방식은 사진 촬영 방식에서도 고스란히 드러났다. 촬영 시에도 집착을 버리려고 노력한다는 전 회장은 “억지로 해서는 안 된다. 찍고 싶은 스님이나 사찰을 못 찍는 경우도 있다. 속상하지만 인연이 아니기에 마음을 내려놓고 다른 인연을 찾아 다시 찍는다”고 털어놨다.

전 회장은 사진을 잘 찍기 위해 무엇보다 욕심을 버릴 것을 강조했다. 많이 담지 말고 단순화시켜 주 피사체 외의 주변 것을 빼면 좋은 사진이 된다는 것이다. 또 사찰 전경이나 풍경을 촬영할 때에는 조명이 중요하므로 아침과 저녁의 빛의 방향과 각도를 고려해야 한다고 설명했다.

그러나 불교사진을 찍는 후배들에게 사진에만 욕심 낼 것이 아니라, 불교교리를 공부하며 신심을 다지라고 당부했다.

불교사진협회 회원들에게도 사찰 방문 시 스님과 부처님에 대한 예절을 익히고, 불자에게 예의를 다하라고 강조하고 있다는 전 회장은 “회원들이 사진 촬영을 위해 사찰 방문 시 일부 사찰에서 ‘들어가지 말라’, ‘찍지 말아라’며 제약을 거는 경우가 종종 있다”면서 “무례하게 들어가는 것도 아니고 종무소의 허락을 구하는 이상 스님들이 너그럽게 열린 마음으로 대해 달라”고 요청했다.

내년이면 임기가 다하는 회장직을 맡고 있는 그는 협회에 대한 고민이 많았다. 무엇보다 회비로 근근이 전시회를 열고 있는 재정 문제가 가장 큰 화두였다. 이에 대해 전 회장은 “사찰에서 이른바 ‘돈 되는 불사’만 하지 말고, 갤러리를 만들어 불자들이 저렴하게 전시할 수 있는 공간을 제공해줬으면 좋겠다”는 소망을 피력했다.

“불교사진협회는 120명에 달하는 회원들이 조금씩 회비를 내서 운영되고 있어요. 조계종 총무원에서 지원도 해주지만 청소년 공모전 상금과 부대비용들로 인해 봉축 기념 전시를 위해 회비를 모으고 있어요. 불교사진을 찍는 협회의 회원들이 돈 걱정 안하고 작품활동에 매진할 수 있는 환경이 조성됐으면 좋겠습니다.”

전 회장은 협회의 수장으로서 “20주년을 맞은 한국불교사진협회가 안주하지 않고 보다 더 좋은 작품을 만들기 위해 다시 산사로, 불법홍포의 장으로 나가겠다”며 이를 위해 종단과 사찰이 관심을 가져달라고 호소했다. 또 불교사진을 사랑하는 한 사람으로서 앞으로 더욱 발전해나가겠다는 포부를 밝혔다.

“처음부터 시작한 건 아니지만, 불교사진을 하면서부터 불교를 깊이 알게 됐고 사찰을 많이 찾고 거기서 마음의 평화와 행복을 찾았어요. 다가오는 10월 중순쯤 그동안 촬영한 사진 중에서 최고작 33점을 선별해 일곱 번째 개인전을 열고, 앞으로 불교사진을 꾸준히 하면서 큰 스님 진영 사진을 열심히 찍을 거예요. 불교사진은 제 인생의 전부니까요.”

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.