지난연재 > 김태형의 부석사이야기

국보 제19호 조사당과 천 년 이어온 ‘선비화’

김태형 jprj44@hanmail.net 2015-03-06 (금) 10:36

부석사 이야기를 쓰면서 창건주인 의상(義湘) 스님의 얘기를 미루고 미룬 것은 이미 잘 알려진 전기가 있고 많은 연구가 진행되었기 때문이기도 하지만, 톡 까놓고 말하자면 온전한 스님의 전기가 없다는 점이 결정적인 역할을 했다.

『삼국유사』, 『동사열전』등등 국내 여러 사서(史書)와 자료, 그리고 중국의 『송고승전』, 일본의 『화엄연기』등에 의상 스님의 전기가 실려 있거나 생애와 업적 등이 부분적으로 소개된 사례들이 있다.

그러나 정작 이들 사료들의 중요 자료로 활용되었던 최치원의 『부석존자전(浮石尊者傳)』과 ‘부석사 본비(浮石寺 本碑)’는 현재 남아 있지 않아 그 전모를 파악하는 데 어려움이 있다. 특히 ‘부석사본비’의 경우 제작연대나 그 주체가 알려진 바가 전혀 없다.

1281년 편찬한 『삼국유사』의 기록을 바탕으로 볼 때 ‘부석사본비’가 1101년 고려 숙종이 원효와 의상 스님을 각각 ‘화쟁국사(和諍國師)’와 원교국사(圓敎國師)‘로 추증한 이후 건립한 비석인지도 명확하지가 않다.

그러나 고려의 문인 박인량(朴寅亮, ?~1096)이 지은 해동화엄시조부석존자찬(海東華嚴始祖浮石尊者讚)의 내용을 보면 찬문 외에 의상 스님의 행적이 부석사에 남아 있음을 밝히고 있다. 특히 이 찬문에는 『삼국유사』등에는 존재하지 않는 ‘선묘낭자’의 설화가 소개되고 있어 더욱 주목된다.

박인량의 찬문대로라면 부석사에는 고려 숙종이 원교국사비를 건립할 것을 명하기 전에 이미 의상 스님 혹은 부석사 창건사적을 담은 기록(비석 혹은 사적기)이 존재하고 있었음을 알 수 있다.

국보 제19호 조사당은 조선시대 기록에 의하면 의상 스님이 주석하였던 건물로 알려져 있다. 1377년 중건 이후 지금에 이르고 있다.

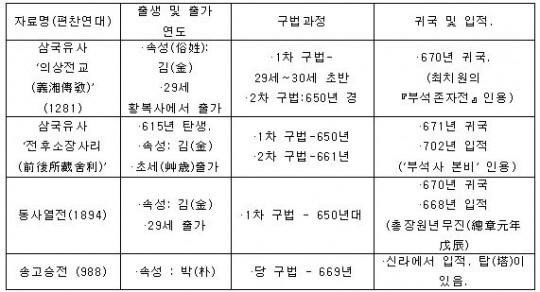

현재 남아 있는 기록을 바탕으로 의상 스님의 주요 이력과 행적에 대한 자료들의 차이를 살펴보고자 한다.

위의 표에서 보는 바와 같이 『삼국유사』는 최치원(857~?)의『부석존자전』과 ‘부석사본비’를 인용하여 의상 스님의 행적을 밝히고 있다.

이 두 기록에서는 출가연도와 구법순례 연도, 당에서 귀국한 연도에서 차이를 보이고 있다. 최치원의『부석존자전』이 편찬된 연대는 대략 9세기 말에서 10세기 초가 될 것으로 보이는데, 부석사 본비의 제작 연대는 명확하지 않다. 다만 앞서 언급한 것과 같이 11세기 이전에는 존재했던 것으로 보인다.

사료에 나타나는 의상 스님 관련 비석으로는 부석사 본비와 고려 숙종이 발원한 비석이 있을 것으로 추정되지만 그 실물은 전하지 않고 있다.

현재 부석사에는 ‘원융국사비’와 함께 고려시대의 것으로 보이는 비석의 부재들이 있어 이들이 부석사 본비의 일부일 것으로 추정하고 있다.

또한 고려 숙종에 의해 건립된 ‘원교국사비’는 부석사가 아닌 의상 스님의 출가지인 황복사에 세워졌을 가능성도 있다. 이는 원효 스님이 주석했던 고선사에서 ‘서당화상비’가 발견되었고, 이어 분황사에서도 비석이 확인되었기 때문이다.

현재 경주 황복사지에는 2개의 비석받침이 남아 있는데, 이 중 하나가 고려 숙종에 의해 제작된 ‘원교국사비’의 흔적인 아닐까 한다.

한편 부석사 경내에는 의상 스님의 흔적으로 조사당과 선비화가 있다. 국보 제19호 조사당은 현재 남아 있는 기록으로, 1201년의 단청을 필두로 1377년 중건, 1490년 중수, 1493년 단청, 1573년 지붕보수 등을 하였다.

정면 3칸 측면 1칸의 맞배지붕으로 무량수전과 같이 주심포 형식의 건물인 조사당은 1916년 일제에 의한 대대적인 보수를 거치면서 내부에 있던 범천과 제석천, 그리고 사천왕상 벽화를 떼어 오랜 기간 무량수전에 보관하다가 2011년 경내 박물관으로 이전하였다.

조선시대의 여러 기록들에서 조사당 안에는 의상조사의 상이 봉안되었다고 전한다.

조선시대의 기록에 나타난 조사당을 살펴보면 조선후기 실학자였던 이규경(李圭景, 1788~?)의 『오주연문장전산고』에는 ‘의상이 득도(得道)한 뒤에 서역(西域)의 천축(天竺)으로 돌아가려 할 때 평소 거처하던 방문 앞 낙수(落水) 지는 자리에 주장자(拄杖子)를 꽂으면서, ‘내가 떠난 뒤에 이 주장자에 반드시 가지와 잎이 생겨날 것이며, 이 나무가 말라죽지 않으면 내가 죽지 않았음을 알 것이다.’ 하였는데, 그가 떠난 뒤에 사승(寺僧)들이 흙으로 그의 상(像)을 만들어 그가 거처하던 방안에 안치하였고 창문 밖에 꽂아 놓은 주장자는 바로 가지와 잎이 생겨나 아무리 해와 달만 내리비치고 비와 이슬이 내리지 않아도 죽지 않고 집 높이의 길이로 자랐다. 그렇다고 집 높이보다 더 자라지도 않고 겨우 1장(丈) 남짓하며 천 년이 지난 오늘에도 변함이 없다‘고 하였다.

학명이 골담초인 ‘선비화’ 5월에는 노란 꽃을 피우는데 특히 활엽수이지만 한겨울에도 이렇게 푸른 잎이 남아 있다. 기록상의 수령으로만 보아도 500년이 넘을 것으로 보이지만 여전히 가냘픈 몸매로 조사당을 지키고 있다.

또한 『재향지(梓鄕誌)』에는 ‘무량수전 북쪽으로 1백 보쯤 올라가면 암자가 있는데 조전(祖殿)이라 하고 의상 조사(義相祖師)의 상(像)을 안치하였다. 조전 처마 안에 나무 한 그루가 있는데 선비화(禪扉花)라 한다.

스님이 말하기를, 의상(義相) 스님이 절을 떠날 때 지팡이를 꽂으며 ‘내가 떠나면 이 나무에 싹이 나올 것이다. 이 나무의 영고(榮枯)를 보아 내 생사(生死)를 징험하라’ 하였는데, 과연 그 말대로 싹이 나왔다. 지팡이가 산 나무로서 비를 맞지 앉고도 꽃과 잎이 피고 지면서 지금까지 1천여 년을 살고 있다.’고 하였다.

조선 후기 실학자 연암(燕巖) 박지원(朴趾源, 1737~1805)은 『열하일기(熱河日記)』에서 ‘중국 사람이 나에게 선비화(仙飛花)란 어떤 것인가를 물었으나, 나는 그 나무는 다른 종류가 없을뿐더러 일이 영괴(靈怪)에 가까웠으므로 대답하지 않았다.’고 하여 선비화의 명성이 중국까지 알려져 있었다.

조선후기 문인인 신좌모(申佐模, 1799~1877)의 『담은집(澹人集)』에서 선비화의 유래를 언급하면서 부석사 스님들이 이 나무 주변에 울타리를 만들어 보호하고 있다고 하였다.

이러한 보호대책은 조선 광해군 때 경상감사 정조(鄭造)가 선비화를 잘라 지팡이를 만들었다가 1623년 인조반정 당시 역적으로 몰려 죽게 되자 ‘이 나무를 베면 죽는다’는 소문이 퍼진 일과 이후 1720년에는 조선후기 문신인 박홍준(朴弘儁, 1704~?)이 이곳에서 공부를 하다가 선비화의 신이함에 의혹을 제기하면서 줄기를 하나 잘랐다가 훗날 죄를 지어 곤장을 맞아 죽었다고 『열하일기(熱河日記)』에 전하고 있어 당시 부석사 스님들이 선비화에 대한 생각이 어느 정도였는지 알 수 있다.

퇴계 이황선생이 풍기군수 시절 부석사를 유람하고 선비화에 대한 시를 남긴 시판.

선비화와 관련된 가장 유명한 시가 있으니 바로 퇴계(退溪) 이황(李滉, 1502~1571)의 시다. 이 시는 퇴계선생이 풍기군수시절 부석사에 와서 선비화를 보고 지은 것으로 이 시판(詩板)이 지금도 부석사에 남아 있다.

옥인 양 높이 솟아 절 문에 기대어 섰는데 擢玉森森倚寺門

스님은 의상 대사 지팡이가 변한 것이라고 하네 僧言卓錫化靈根

지팡이 머리에 응당 조계수(曹溪水) 있어 杖頭自有漕溪水

천지간 비와 이슬의 은택 빌리지 않으리라 不借乾坤雨露恩

이 시외에도 수많은 시인묵객들이 부석사를 찾아 선비화를 보고 남긴 시가 있으며, 이와 함께 영남지역 민요인 꽃노래에 ‘부석사 중 선비화는 의상 대사 지팽이요’라며 등장하기도 한다.

퇴계선생이 풍기군수로 재직하던 때가 1550년 전후이니 현재 선비화의 나이는 아무리 적게 잡는다고 하여도 465살이 넘는다.

선비화의 학명은 골담초(Caragana sinica)로 콩과(Fabaceae)에 속하는 낙엽관목이며 키가 1~1.5m 정도 자라고 줄기에 가시가 있다. 꽃은 노란색으로 5월에 피며, 노란 리본처럼 생겼으며 꽃의 한가운데는 약간 적갈색을 띤다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.