지난연재 > 마애불이야기

나무아미타불 관세음보살의 팔공산 염불성지 상징

2009-09-25 (금) 12:27

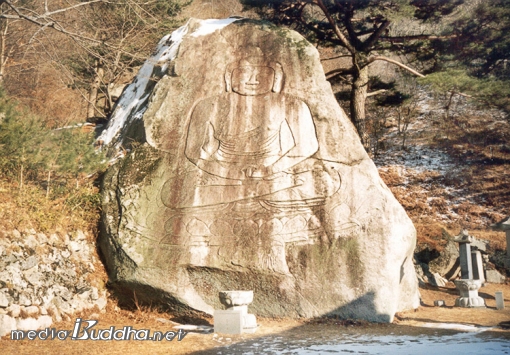

염불암은 동화사에서 서북쪽으로 팔공산 동봉과 서봉의 등산로를 따라 2킬로미터 이상 걸어올라가는 산내 암자이다. 마애불은 팔공산 정상의 동봉, 염불봉, 병풍바위 등 팔공산 봉우리들에 둘러싸여 은둔해 있는 듯한 위치이다.

염불암 경내에 있는 마애불은 불보살이 구성이 독특하다. 삼각형 바위 양면에 서북향의 불상과 남서향의 보살상을 나란히 새긴 점이 그러하다. 서북쪽을 향하여 앉은 불상은 양손을 배 앞에 모은 아미타구품인의 자세로, 엄지와 중지를 맞댄 중품상생의 수인이다. 둥근 얼굴에 소발의 머리이고, 탄력 있는 활 모양의 눈은 반쯤 감고 명상에 잠긴 표정이다. 마애불의 전면을 매끈하게 다듬어서 피부 질감을 낸 반면, 법의는 가는 선각으로 소홀히 표현되어 있다. 이중으로 넓게 펼쳐진 연화문의 정연한 대좌 위에 결가부좌해서 앉아 있고, 대좌의 중앙 아래에는 파도문이 보인다. 무릎 아래의 오른편 빈 공간에는 얕은 선각의 공양상이 희미하게 새겨져 있다.

아미타불의 격식과 근엄함에 비해, 남쪽의 보살상은 이목구비가 모아진 각진 얼굴이며 짧은 인중이 해학미마저 풍긴다. 관모(官帽)형태의 보관을 쓰고, 연꽃 가지를 양손에 든 관세음보살상이다. 익살맞은 표정과 손에 든 연꽃 그리고 관모의 모습이 935년에 제작된 고령 개포동 마애보살좌상과 유사하다. 그런데 보살상이면서도 천의가 없고 왼쪽 어깨에 법의를 걸친 우견편단의 여래상 복장이며, 앉은 모습도 연꽃 위에 무릎을 꿇은 듯한 별난 자세이다. 번잡스럽게 흘러내린 옷주름이 도드라지게 양각되어 있고 맨살을 드러낸 왼팔에는 팔찌를 끼고 있다. 광배를 생략한 점과 함께 색다른 형식미를 보여준다. 아미타불은 중품상생의 정확한 도상을 취하면서도, 관세음보살상은 도상적 변형을 보여주어 흥미롭다. 이러한 정형과 파격의 공존은 고려시대 석불이나 마애불의 일반적인 경향이기도 하다. 그래서 고려시대의 부처들은 제각각 개성미가 뚜렷하여 닮은 예를 찾아보기 힘들다.

인간이 극락왕생을 강하게 기원했던 만큼 ‘나무아미타불·관세음보살’은 가장 많이 되뇌는 염불이다. 그래서 마애불이 새겨진 세모꼴의 큰 바위를 중심으로 꾸려진 이 암자의 이름이 염불암인 모양이다. 동화사 말사인 염불암에느 마애불 아래 극락전과 산령각을 모셔놓았고, 극락전 앞에는 마애불보다 앞선 신라 후기의 흑색 점판암으로 쌓은 소규모 칠층석탑이 배치되어 있다. 해인사 원당암에 있는 청석탑과 같은 형식으로 탑신이 낮고 옥개석이 날렵한 탑이다.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.