지난연재 > 김상현의 에세이삼국유사

佛法이 어려울 때를 당하면<br>그대마냥 몸 아끼지 않으리

2008-09-16 (화) 00:00

법흥왕 14년(527) 음력 8월 5일, 이 날 이차돈(異次頓)이 순교했다. 불법을 위해서 자신의 몸을 기꺼이 버렸던 것이다. 일연(一然)은 이차돈의 순교를 이렇게 찬(讚)했다.

의를 쫓아 죽음도 놀라운 일인데, 循義輕生已足驚

천화와 흰 젖 더욱 다정하여라. 天花白乳更多情

이윽고 단칼에 몸을 마친 뒤로는, 俄然一劒身亡後

절마다 종소리 서울을 뒤흔드네. 院院鐘聲動帝京

이차돈의 순교를 계기로 신라에도 불교가 크게 융성했으니, 칼날에 몸 맡겨 종소리 울려 퍼지게 되었다는 일연의 찬은 과장이 아니다.

아도(阿道)가 선산지역에 불교를 전한 이후로 신라에는 불교를 신봉하는 사람이 가끔 있었다. 그러나 국가가 공인한 것은 아니었다. 법흥왕(法興王)은 즉위하면서부터 불교를 일으키고자 염원했다. 그래서 그는 창생(蒼生)을 위하여 사찰을 세우려 했다. 그가 생각하는 절은 수복멸죄지처(修福滅罪之處), 즉 복을 닦고 죄업을 소멸시키는 곳이었다. 구복(求福)이 아니라 수복(修福), 이것은 불교에 대한 정확한 이해였다. 그러나 공목(工目)과 알공(謁恭) 등을 비롯한 여러 신하들은 믿지 않고 이런 저런 불평들이 많았다. 왕도 난처한 상황에 처했다. 왕은 가슴이 미어졌다. 하늘을 우러러 부처님을 부르며 탄식했다.

“아! 어찌 하리오. 천하에 오직 나 혼자이니, 누구와 함께 불교를 일으켜 세우고 법을 남기리오.”

이때 왕의 가까운 신하 이차돈이 아뢰었다.

“거짓으로 왕명을 전했다는 이유로 신(臣)의 목을 베시면 만민이 굴복하여 감히 왕의 말씀을 어기지 못할 것입니다.”

왕이 말했다.

“나의 뜻은 사람을 이롭게 하는 것인데 어찌 죄 없는 사람을 죽이겠느냐.”

이차돈이 다시 아뢰었다.

“저녁에 소신이 죽어 아침에 불교가 행해진다면 불일(佛日)은 다시 성행하고 성주(聖主)께서는 길이 편안하실 것입니다.”

이처럼 이차돈은 자신에게 모든 책임을 지워 자신을 참(斬)하면 만민이 모두 굴복할 것이고, 그러면 불교를 일으킬 수 있을 것이라고 했고, 이에 왕도 결국 동의했다고 한다. 이처럼 법흥왕과 이차돈은 사전에 남모르는 약속을 했다는 것이다. 곧 밀약설이다.

왕이 일부러 위엄을 갖추고 정전(正殿)에 자리했다. 서릿발 같은 무기를 벌려 놓고 신하들을 불러 모았다. 왕이 물었다.

“내가 절을 지으려 하는데도 경(卿)들은 일부러 이를 지체시키지 않았느냐?”

이에 여러 신하들이 벌벌 떨고 두려워하여 황망히 맹세했다. 왕은 이차돈을 불러 꾸짖었다. 그는 얼굴빛이 변하며 아무 대답도 하지 못했다. 왕이 크게 노하여 그를 베어 죽이라고 명했다.

기록들은 당시의 상황을 조금씩 달리 전하고 있다. 향전(鄕傳)에 의하면, 이차돈이 왕명이라고 절 세울 뜻을 전함에 신하들이 간하므로, 왕은 왕명을 거짓 꾸며 전했다는 이유로 이차돈을 처형했다고 한다. 그런데 <해동고승전(海東高僧傳)>의 기록은 약간 다르다. 즉 이차돈이 천경림(天鏡林)에 절을 지으라는 명이 있었다고 왕명을 거짓으로 꾸며서 전한 것이 문제였다는 것이다. 아마도 천경림은 고유 신앙의 성소(聖所)였을 것이다.

백률사석당기(栢栗寺石幢記)에는 이렇게 쓰고 있다.

“내가 불법을 믿어 사탑(寺塔)를 건립하려 한다고 반역을 도모했지?”

왕의 이런 질문에 모든 신하는 반역을 도모하지 않았다고 했는데, 이차돈은 답이 없었다. 그래서 이차돈을 참했다.

김대문(金大問 : - 704 -)이 지은 <계림잡전(鷄林雜傳)>의 기록은 이렇다.

왕은 군신에게 물었다. 모두 말했다.

“중들은 머리를 깎고, 이상한 옷을 입고 언론(言論)이 괴기하고, 거짓이 많아 보통 도가 아닙니다. 그대로 둔다면 후회가 있을지 모릅니다. 중죄를 입을지라도 어명을 받들지 못하겠습니다.”

이차돈만이 불교를 믿는 것이 좋다고 주장했다.

왕은 말했다.

“여러 사람의 말은 깰 수 없고, 너 혼자 의견이 다르다.”

마침내 이차돈을 목 베게 했다.

이상은 모두 신라시대의 기록임에도 조금씩 다른 내용을 전하고 있어서 혼란이 있다. 이들 기록을 참고하여 다음과 같이 해석하는 경우도 있다. 법흥왕과 이차돈은 뜻을 같이하여 함께 절을 짓고자 했던 것 같다. 그러나 여러 신하들의 반발이 의외로 강해 왕의 입장이 곤란하게 되었다. 이 상황에서 이차돈 혼자 모든 책임을 지기로 했다. 즉 왕명을 거짓으로 전해 절을 지으려 했다는 죄를 덮어쓰고.

이차돈은 눈물을 뿌리며 북쪽으로 향하였다. 유사(有司)가 곧 모자를 벗기고 그 손을 뒤로 묶은 다음 관아의 뜰로 끌고 가서 큰 소리로 검명(劍命)을 고하였다. 이차돈은 죽음을 앞두고 말했다.

“나는 불법을 위하여 형벌을 받는다. 만약 부처님의 영험이 있다면 내가 죽은 뒤에 반드시 기이한 일이 있을 것이다.”

그리고 그는 맹서했다.

“대성법왕(大聖法王)께서 불교를 일으키려고 하므로 저는 신명(身命)을 돌보지 않고 세상 인연을 버리니, 하늘에서는 상서를 내려 사람들에게 두루 보여주소서.”

드디어 옥리(獄吏)가 목을 쳤다. 흰 젖이 한 길이나 솟아올랐고, 머리는 북쪽의 금강산으로 날아갔다. 이때 하늘에서는 꽃비가 내리고 땅이 흔들렸다. 사람들이 애통해 하고 동식물이 불안해하였다. 길에는 곡소리가 이어졌고, 우물과 방앗간에서는 발길을 멈추었다. 일념(一念)의 촉향분예불결사문(髑香墳禮佛結社文)에는 당시의 상황을 다음과 같이 서술했다.

옥리(獄吏)가 그의 목을 베자, 흰 젖이 한 길이나 솟아올랐으며, 하늘은 사방이 어두워 저녁의 빛을 감추고 땅이 진동하고 비가 뚝뚝 떨어졌다. 임금은 슬퍼하여 눈물이 곤룡포(袞龍袍)를 적시고 재상들은 근심하여 진땀이 선면(蟬冕)에까지 흘렀다. 감천(甘泉)이 갑자기 말라서 물고기와 자라가 다투어 뛰고 곧은 나무가 저절로 부러져서 원숭이들이 떼 지어 울었다. 춘궁(春宮)에서 말고삐를 나란히 하고 놀던 동무들은 피눈물을 흘리면서 서로 돌아보고 월정(月庭)에서 소매를 마주하던 친구들은 창자가 끊어지는 듯한 이별을 애석해 하여 관(棺)을 쳐다보고 우는 소리는 마치 부모를 잃은 것과 같았다.

백유(白乳)설화는 <현우경(賢愚經)>과 <부법장인연경(付法藏因緣傳)>에 보인다. 바라나시라는 나라의 국왕 가리가 산으로 놀러 갔다. 수행했던 궁녀들이 숲속에서 선인(仙人) 찬제파리를 만나 설법을 듣고 있었다. 이를 본 왕이 찬제파리의 인욕을 시험한다고 두 손, 두 다리, 귀와 코를 차례로 끊었다. 선인은 말했다. “만일 내가 욕을 참음이 진실이요, 거짓이 아니라면 피는 젖이 되고 몸은 회복될 것이다.” 말이 끝나자 피는 곧 젖이 되고 몸은 전과 같이 되었다. 왕은 참회했다. 이는 <현우경> 찬제파리품의 백유설화다. <부법장인연경(付法藏因緣傳)>에 의하면, 계빈국의 사자(師子)비구는 불사(佛事)를 크게 일으켰다. 그러나 국왕 미라굴은 탑과 절을 무너뜨리고 승려들을 살해했다. 칼로 사자비구를 참(斬)하자 머리에는 피가 없고 오직 흰 젖이 흘러나왔다. 이러한 경전의 백유설화가 이차돈의 순교에 부회되었을 가능성이 많다. 아무튼, 이차돈의 순교를 계기로 사람들은 다시는 불사(佛事)를 비방하거나 헐뜯지 못하게 되었다.

촉향분예불결사문에 의하면, 이차돈은 박씨로 할아버지 아진종(阿珍宗)은 습보(習寶) 갈문왕(葛文王)의 아들이라고 했다. 그러나 김용행(金用行)이 지은 아도비(阿道碑)에는 아버지 길승(吉升), 할아버지 공한(功漢), 증조할아버지는 걸해대왕(乞解大王)이라고 했다. 습보(習寶)는 김씨인 내물왕(奈勿王)의 손(孫)이다. 따라서 이차돈의 성은 박씨가 아니고 김씨였을 것이다. 걸해왕(310-356)과 이차돈(527)은 200년이나 간격이 있다. 아무래도 걸해왕이 이차돈 증조라는 기록에도 문제가 보인다. 아무튼, 그가 왕손(王孫)이었을 가능성이 많다. 사인(舍人)의 직이란 신라 17관등 중, 12위 대사(大舍)와 13위 사지(舍知)에 있던 관직의 총칭이다. 이차돈은 대궐 내, 아마도 동궁(東宮)의 근시직(近侍職)에 있었을 것이라는 추측도 있다. 당시 이차돈의 나이를 결사문에는 22세라고 했고, 아도비에는 26세라고 했다. 이차돈이 순교한 때는 20대 전반의 젊은 나이였던 것은 분명하다.

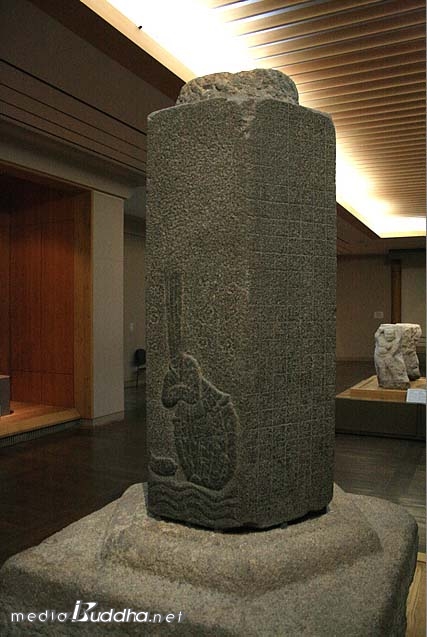

베어진 이차돈의 머리는 북쪽으로 날아가 금강산(金剛山)에 떨어졌다고 한다. 왕경 북쪽에 있는 조그만 산을 금강산이라고 했는데, 머리가 떨어진 곳에 절을 짓고 자추사(刺楸寺)라고 하였다. 아마도 지금의 백률사(栢栗寺)가 당시의 자추사였을 것으로 추측된다. 그리고 그의 무덤도 금강산에 있었다. 이로부터 290년 후 이차돈의 무덤을 수축(修築)하고 여기에 예불(禮佛)할 향도(香徒)를 조직하여 추모하기도 했다. 헌덕왕 9년(817)에 흥륜사(興輪寺)의 영수선사(永秀禪師)는 이차돈의 무덤에 예불할 향도(香徒)를 결성하고, 매달 5일에는 영혼의 묘원(妙願)을 위해서 단(壇)을 쌓고 법회(法會)를 열었다. 이때 남간사(南澗寺)의 사문(沙門) 일념(一念)이 촉향분예불결사문(髑香墳禮佛結社文)을 지었는데, 그 내용이 <삼국유사>에 전한다. 이 해 8월 5일에 국통(國統) 혜륭(惠隆), 법주(法主) 효원(孝圓), 김상랑(金相郞), 대통(大統) 녹풍(鹿風), 대서성(大書省) 진노(眞怒), 파진찬(波珍飡) 김의(金嶷) 등이 이차돈의 옛 무덤을 고쳐 쌓고 큰 비를 세웠다. 백률사에 전해지고 있다가 지금은 국립경주박물관에 소장되어 있는 백률사석당기(栢栗寺石幢記)가 바로 당시에 세웠던 비일 것으로 추측된다. 6면으로 이 비의 1면에는 이차돈의 순교 장면을 새겨 놓았다. 지금은 비문의 마모가 심한 편이지만, 마모 전에 이를 목판에 새긴 법첩(法帖) 원화첩(元和帖)이 전하고 있다.

고려 때까지도 이차돈의 기일(忌日) 8월 5일에는 그의 무덤을 찾아 추모하는 사람들이 있었다. 각훈(覺訓)은 경주에 유람할 때 금강령(金剛嶺)에 올라서 순교자의 외로운 무덤과 짧은 비(碑)를 직접 목격하고 감회에 젖기도 하였다. 마침 그날은 이차돈의 기일(忌日)이라 산인(山人)들이 모여서 회식을 하고 있었다. 다음은 <동문선(東文選)>에 전하는 대각국사 의천(1055-1101)의 시 염촉사인묘(厭髑舍人廟)다.

千里歸來問舍人 천리를 돌아와 사인을 찾으니

靑山獨立幾經春 청산은 홀로 서서 몇 번의 봄 보냈는가?

若逢末世難行法 말세에 불법 행하기 어려운 때 만난다면

我亦如君不惜身 나 또한 그대 마냥 몸 아끼지 않으리.

“말세에 불법 행하기 어려운 때 만난다면, 나 또한 그대처럼 몸 아끼지 않으리라.”

의천으로부터 900여년의 세월이 지난 오늘, 그의 각오를 되새기는 사람 많아지고 있다. 오늘 불교계에 등장한 위법망구(爲法忘軀)라는 말은 이차돈의 위법멸신(爲法滅身)을 을 떠올리게 하기 때문이다.

김상현(동국대 교수)

기사에 만족하셨습니까?

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.

자발적 유료 독자에 동참해 주십시오.